|

|

|

LA SEYBOUSE

La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE

Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général

l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD

se trouve dans la page: La Seybouse,

|

Écusson de Bône généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint

Avertissement :

Il est interdit de reproduire sur quelque support que ce soit tout ou partie de ce site (art. L122-4 et L122-5 du code de la propriété intellectuelle) sans autorisation expresse et préalable du propriétaire du site..

Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyright et ne doivent pas être utilisés à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu l'autorisation écrite du Webmaster de ce site.

Les utilisateurs du site ne peuvent mettre en place de liens hypertextes en direction du site susvisé sans l'autorisation expresse et préalable du propriétaire du site, M. Jean-Pierre Bartolini.

Pour toute demande de reproduction d'éléments contenus dans le site, merci de m'adresser une demande écrite par lettre ou par mel.

Merci.

Copyright©seybouse.info

Les derniers Numéros :

253, 254,

255, 256, 257,

258, 259, 260,

261, 262, 263,

| |

L’AUTOMNE

Chers Amies, Chers Amis,

L’automne s’est installé et les températures ont chuté de façon significative dans certaines régions.

Le 1er octobre 1946, c’était le Verdict du tribunal de Nuremberg, le verdict contre la folie du Nazisme. La leçon des années 30 jusqu’à 1945, n’a pas été retenue.

En effet, en reconnaissant un pays qui n’existe pas juridiquement, qui détient des otages innocents, Jupiter a suscité, après le travers des manifestations, une floraison de drapeaux sur les frontons de mairies, universités, rues, etc...

Né du panarabisme, ce drapeau (noir, blanc, vert et rouge) parait anodin mais il ne l’est pas. Il est devenu l’objet d’une bataille politique et idéologique sans neutralité pour certains responsables qui se rendent complices d’un récit conflictuel qui, consciemment ou non, encourage l’islamisme radical, (le nouveau nazisme), que ce soit par militantisme, par clientélisme électoral, par calcul politique, par contrainte ou par peur...

Ces responsables ne rendent pas service aux populations qui souffrent chez eux.

A quand un nouveau Nuremberg ? Combien de morts en paieront la note ?

La Toussaint approche et en hommage à nos morts restés là-bas, je me permets de rappeler que l’opération 2025 « Jardin des Etoiles », fleurissement des cimetières de Bône et alentours est lancée. Vous en trouverez le bon de commande sur ce N° de la Seybouse.

" Bône " lecture et bon mois d’octobre

A tchao, Diobône,

Jean Pierre Bartolini

| |

| Les CHATS du BASTION de FRANCE.

|

|

NOUVELLE deJean-Claude PUGLISI

- de La CALLE bastion de France.

Paroisse de Saint Cyprien de Carthage.

- Ils prennent en songeant,

les nobles attitudes

Des grands Sphinx

allongés au fond des solitudes,

Qui semblent s'endormir

dans un rêve sans fin.

Charles Baudelaire - les Chats

Sommaire.

- Les Chats bleus de LA CALLE.

( Poème de Marc PATALANO – alias - Marquis de la Pépinière + )

- Préambule : Conte - Rêve Nostalgique - Énigme à découvrir.

- Citations : Nostalgie - Rêves - Souvenirs.

- Le temps de Noël - autrefois, à La CALLE de France.

- C'était à l’ancienne Douane - rue des Corailleurs.

- La maison de ma Mère - un soir, dans ma tendre enfance.

- Une Veillée dans la tempête - avec Vincenzo et Pétronille mes grands-parents.

- Le bon Génie du Kanoun.

- C’était mon Chat !

- A la Lumière d'une lampe à pétrole.

- Le mystérieux récit - de Vincenzo le Marin.

- Le Coin des Cimetières.

- Les Chats du Bastion de France.

- Samuel et Carmen - les Cousins BALZANO.

- Vincenzo, raconte sa Mésaventure.

- Le Roi des Chats est mort - Vive le Roi !

- Quand fleurissent les contes.

- Épilogue.

Citations : nostalgie, rêves, souvenirs.

Ce rayon si clair au pied de mon lit, serait-ce déjà le gel ?

Me soulevant, j'ai regardé ; c'était le clair de lune.

En retombant, j'ai pensé soudain à ma maison.

Li –Tai - Po - Dans la nuit calme.

Oh ! mes frères noirs, que mon cœur se lasse,

Loin des vieux de chez nous !

S.C. Foster - Les vieux de chez nous.

Devant mon lit est le clair de lune,

Le sol paraît plein de gelée blanche,

Je lève la tête et contemple la lune,

Puis, je la baisse et songe à mon pays natal.

Li - Pai - Poèmes.

Plus je vieillis, plus je vois que ce qui ne s'évanouit pas, ce sont les rêves.

Jean Cocteau.

Une chanson, là-bas... C'est un mendiant.

Puisqu'il chante, ce vieillard qui n'a jamais rien possédé,

Pourquoi gémis-tu, toi qui as de si beaux souvenirs ?

Tou-Fou - Poèmes.

Et là, dans cette nuit qu'aucun rayon n'étoile,

L'âme en un repli sombre où tout semble finir,

Sent quelque chose encor palpiter sous un voile...

C'est toi qui dors dans l'ombre, ô sacré souvenir !

Victor Hugo – Tristesse 'Olympio.

Un homme sans patrie est un oiseau sans chant.

Proverbe Russe.

Les CHATS BLEUS de La CALLE.

( Poème de Marc Patalano + )

- La nuit, selon la formule, tous les chats sont gris.

- Enfin !... C'est le Juge de LA CALLE qui me l'a dit.

- Mais, pour nous les Merdeux à l’époque de nos jeux,

- Tous les Chats du village étaient de couleur bleue.

- Comme le ciel sans nuage pur reflet de la mer,

- On les trouvait partout, mêm'près des Cimetières.

- Oui, mais !... Ces Chats bleuis par les coups de Taouate *

- N'avaient rien de commun ac * le bleu du sulfate *.

- C'était des roturiers tous ces Greffiers mignons,

- Des Matous de gouttière, de grands mets pour d'ZAON *

- Et tous ces Mistigris de derrière les Brisants *,

- Ceux de Madame ADELE * ronronnant au printemps.

- Et tous ces Grippeminauds * de la bande d'en haut *,

- Ac ceux d'la bande d'en bas *, félin de dame ANGOT *

- Sans parler de ces bleus de derrière l'hôpital,

- Ou bien, ceux du Moulin * des Spahis à cheval*,

- Aussi, tous ces Harets * que notre Cordonnier*,

- Sans le moindre hoquet à coup de dents châtrait.

- Tous ces Pattes velues * qu'on jetait du Fortin*

- Pour voir, s'ils retombaient sur leurs quatre coussins.

- C'était aussi les Bleus de l'Usine de sardines *

- Qui, par leurs miaulement appelaient MELUSINE *.

- Le Minet de Minet * fusant de sa Gargote *,

- Qu'un coup de pied au cul bleuissait sa culotte.

- Les Bleus de la Presqu'île *, fréquentant Jean BABASSE.

- Et ceux de MINIQUEBRIQUE *, qui, sentaient la Vinasse ?

- Et le Bleu outr-mer de notre beau village,

- Que tous ces Chats marauds se léchaient le pelage,

- Pour qu'en fin de compte !... Oui !... Ces Raminagrobis *...

- Alimentent la plume de Jean-Claude PUGLISI*.

Marc di PATALANO +

– alias - Marquis de la Pépinière.

( les CHATS bleus - Anno 2002.)

Il était une fois, il y a de cela bien longtemps.

- C'était un soir, comme tous les autres soirs.

- Un triste soir de décembre, du côté du Bastion de France.

- Quelque part, là-bas, sur les côtes de Barbarie.

- C'était un soir à La Calle, pays de mon enfance, autant, qu'il m'en souvienne.

AVERTISSEMENT.

- Ce conte pourrait bien commencer par ces quelques mots, qui, mis bout à bout et souvent répétés, vont ouvrir en quelques lignes la porte d'un royaume merveilleux :

Celui du Rêve et de la Nostalgie des temps d'autrefois.

- Mais pour ceux qui prendront la peine, de tenter un moment d’interpréter ce récit d'un autre temps, auront peut-être la surprise de découvrir une réalité bien plus troublante, car, ce conte, pour le moins puérile mais rempli de symboles, semble annoncer quelques étranges prémonitions :

A chacun de les interpréter à sa façon !

- Observez attentivement les chats du Bastion de France sans négliger des lieux, le prodigieux décor et les bruits changeants de la nature environnante.

- Écoutez, méditez, soupesez ... longuement, très longuement - les paroles et réflexions intérieures des acteurs de l’instant.

- De ce grossier labyrinthe, explorez sans hésiter les moindres passages. Alors, peut-être bien que de ce conte énigmatique - vous trouverez la signification !

Le Temps de Noël,

autrefois à La CALLE de France.

- En cette fin d'Automne, l'arrivée de l'hiver était marquée par des journées si courtes, que, dés la sortie des écoles, déjà, la nuit commençait à tomber.

- Par petits groupes très animés, joyeusement, les enfants qui s'en allaient se disperser par le village, ne manquaient jamais de s'attarder un moment devant les quelques boutiques, qui, pour la circonstance, avaient revêtu leur beau manteau de Noël.

- Toutes ces vitrines parfaitement illuminées, faisaient scintiller de mille feux toute une ribambelle de guirlandes et de boules multicolores, qui concédaient au traditionnel sapin son bel uniforme des jours de fête. Parfois, on pouvait observer sur la vitre luisante des rayons de lumière bien inspirés, dessinant çà et là quelques fragments d'arc-en-ciel étincelants, qui, avec bonheur, venaient parer un Grand-père Noël peint tout de blanc par quelque artiste du Bastion.

- Dans la vitrine, comme un fabuleux trésor s'étalaient des monceaux de jouets, que les enfants émerveillés caressaient d'un œil brillant et plein de convoitises. Tous ces précieux joujoux, chacun de nous en rêvait tout en caressant secrètement l'espoir, de les retrouver prés des petits souliers au matin de Noël, lorsque sur le Bastion le jour enfin daignera se lever.

- Ce prodigieux spectacle qui attirait tous les enfants, nous retenait ainsi un long moment et puis sans hâte mais avec bien des regrets chacun regagnait son foyer, après avoir présenté ses civilités à toutes les vitrines de la cité.

- En cette saison, les rues de La Calle offraient comme de coutume, un spectacle qui nous était familier : au milieu des passants, qui rentraient chez eux pour goûter à la douceur de ce soir de décembre, quelques attardés nonchalants allaient et venaient dans la rue principale... Depuis un bon moment, les autocars de l'Algérienne avaient déversé leur flot de passagers et comme tous les soirs, Aziz, le fidèle préposé à la vente des billets, tirait prestement les rideaux de son guichet...

- Dans les cafés tous proches, les joueurs de belote continuaient leurs perpétuels combats, en frappant sur les tables à coup de cartes colorées, sans pour autant bousculer les verres de blanche Anisette, incontournable témoin de ces éternelles rencontres.

- Chemin faisant, je passais prés de la boutique du Mozabite qui comme toujours à cette heure, manipulait ses coupons de tissu cohabitant volontiers avec les caisses de dattes sèches...

- Un peu plus loin Auguste le Coiffeur, terminait en rouspétant sa dernière coupe de la journée et derrière leurs comptoirs les commerçants finissaient de servir leurs ultimes clients... Au passage, je ne manquais jamais de saluer Nicolas le Boucher, qui, tout de blanc vêtu, finissait de ranger son étal et astiquait ses outils de chirurgien.

- Pendant ce temps-là, toujours fidèle à son poste, Tarzan, le marchand de pizzas et cacahuètes, signalait sa présence par des coups de sifflet stridents, qu'il modulait d'une façon qui lui était bien particulière.

- En rentrant je notais que déjà, les ténèbres humides avaient envahi les rues du village et que le vent qui se levait de la mer, laissait présager une vilaine nuit de tempête... D'ailleurs, déjà on pouvait deviner au loin, la barre belliqueuse des vagues à l'entrée du port, lorsque soudain ! des gouttes de pluie se mirent à frapper doucement mon visage.

- Du côté port, les marins pêcheurs prudents renforçaient les amarres des bateaux et les grands chalutiers recroquevillés sur eux même, tanguaient doucement, pensifs et sereins le long des quais...

C'était à l'ancienne Douane

rue des Corailleurs.

- A l'ancienne Douane où j'habitais, les escaliers qui menaient chez nous étaient particulièrement sombres. Gravir leurs marches le soir venu était pour moi un exploit des plus fantastique, dont j'aurais laissé volontiers tous les lauriers de la gloire à d'autres héros de mon âge.

- Tout cela à cause d'un grand-père du dernier étage, qui, un soir pour me faire peur, n'avait pas trouvé mieux que de pousser dans le noir des escaliers, de sinistres grognements à la manière d’un loup-garou... Ainsi tous les soirs en rentrant à la maison c'est avec une vaillance plus que douteuse, que je gravissais prestement les escaliers en chantant à tue-tête pour me donner du courage, étant bien entendu toujours prêt à rebrousser chemin au moindre incident de parcours, avec pour toute destination la rue - comme il se doit !

- Dans le lointain, Popol alias Vellatchoum le Sacristain sonna l'Angélus et du haut de sa mosquée l’Imam appela un moment les fidèles à la prière...

- La pluie tombait très fort lorsque j'entrais à la maison.

- C'était un soir à La Calle et nous étions presque en hiver.

La maison de ma Mère.

Un soir, dans ma tendre enfance.

- A cette époque de l'année nous soupions de bonne heure, mais, Noël tout proche faisait régner chez nous, cette douce et chaude ambiance familiale qui souvent précède les fêtes.

- Ma mère prévoyante, avait depuis longtemps garni son buffet de liqueurs et friandises, sans oublier les figues, dattes, et autres fruits secs de Noël... Comme tous les ans et pour parer le traditionnel sapin, Pétronille ma grand-mère avait sorti de sa vieille armoire, l’antique carton de guirlandes dorées et de boules multicolores...

- Un peu plus loin du fond de son placard, patiemment, la blanche farine attendait la nativité, tout en rêvant de se métamorphoser en raviolis opulents et timides oreillettes... Sur une étagère bien au sec comme des bienheureuses, les Morues dormaient béatement dans leur lit de sel, en attendant sagement la Sainte nuit et comme toujours fermement persuadées, qu’elles seraient de droit les Reines d’un soir sur toutes les tables du Bastion.

- Mais là-bas, du côté du lac Mélah*, le peuple des fières Anguilles qui tenait conseil, ne partageait pas du tout la même philosophie : à La Calle en effet, il n'était pas du tout protocolaire de fêter Noël, sans convier ces délicates Impératrices à la plus belle des nuits, que le Seigneur ait choisie pour venir en ce monde.

Une Veillée dans la Tempête

Avec Vincenzo et Pétronille.

- La table familiale venait d'être desservie et dehors depuis longtemps une nuit d'encre s'était installée dans le village. Dans notre maison bien close, on percevait la tempête qui commençait à faire rage ce soir là... Mais la plainte furieuse du Bafoungne* et le grondement sourd de la mer en furie, n'arrivaient pas à troubler la paix de notre demeure. C'est ainsi que pour ne pas se coucher si tôt nous restions là, à goûter en famille la douceur du temps qui s’écoulait, par une veillée toute simple où nous aimions à nous retrouver.

- Et puis lorsque fatiguée par sa dure journée, ma mère enfin se retirait, dans la cuisine chacun tenait sa place : blotti au coin du potager, Vincenzo mon grand-père fumait tranquillement sa pipe... La casquette de marin qu'il ne quittait que pour dormir, ne faisait qu'une ombre légère sur son fin visage tanné par les embruns et la fumée qu’il tirait de sa pipe avec volupté, ne voilait même pas l’éclat d’argent de ses belles moustaches...

- Le vieux loup de mer fumait en silence, immobile, impassible... à même se demander si sa présence était une réalité. Dormait-il à moitié ? Ou bien était-il en train de rêver, à Ventotène* sa lointaine île natale perdue dans le golfe de Gaète* - tous prés de Naples ? Parfois, un murmure fusait de ses lèvres et je me demandais ce qu'il voulait dire...

- Ces gens de la mer sont parfois bien mystérieux et j'ai toujours pensé qu'ils savaient parler aux choses, avec l'accent des vagues dont ils connaissaient sûrement le langage.

- Prés du potager où le charbon de bois finissait de se consumer, installée confortablement dans son grand fauteuil de rotin, Pétronille, ma grand-mère, inlassablement tricotait les lunettes sur son petit nez... Les aiguilles qu'elle maniait avec des doigts de fée, dessinaient dans la laine de merveilleux ouvrages, qu'elle interrompait parfois pour en compter les mailles, à voix basse et dans la langue italienne...

- De taille modeste mais de corpulence heureuse, elle était souvent vêtue de sombre comme les femmes de sa Sicile natale. L’hiver sur ses rondes et basses épaules, était jetée une courte pèlerine de laine bien chaude, qu’elle gardait volontiers tout le jour. Son visage à peine ridé laissait apparaître des traits autoritaires, mais la douceur de son regard témoignait d'une grande bonté... Parfois, elle suspendait son ouvrage pour vaquer à de menues occupations ou nous adresser quelques mots et puis dans la pièce, inexorable, le calme absolu revenait.

- Quant à moi bien assis sur ma chaise, coudes sur la table et tête entre les mains, je lisais et relisais avec passion les fantastiques contes de Grimm et de Perrault...

- Ces lectures qui frappaient fortement mon imagination, loin de m'effrayer convenaient il faut le dire parfaitement à ma nature. Les lignes fabuleuses que je parcourais m'entraînaient vers l'univers étrange, des ces maisons hantées où les fantômes font dans la nuit, un vacarme infernal à glacer le sang des plus braves !

- Vacarme infernal ? Comme la tempête ! Qui ce soir-là, s'était mise à gronder sur le Bastion de France.

Le bon Génie du Kanoun.

- Pour adoucir l'atmosphère de la pièce le vieux kanoun* et sa braise ardente, étaient venus en renfort de l'âtre du potager afin de bonifier sa chaleur finissante... Certains soirs plus frais que les autres, c'était aussi le vieux kanoun qui chauffait volontiers l'eau des bouillottes, que nos lits presque glacés réclamaient à grands cris...

- Ce kanoun il faut bien le dire, n'en finissait plus de m'intriguer... posé à même le sol, parfois et à la manière d'un volcan, il projetait brusquement dans les airs une gerbe d'étincelles crépitantes, et puis, de nouveau sous sa couche de cendres blanches, tranquillement, il continuait de somnoler... Les vieilles gens du village disaient parfois qu'au sein du kanoun, il se cachait toujours un génie bienfaisant... D'ailleurs, moi, j'en étais fermement persuadé... parce que généreusement l'hiver, il ne manquait jamais de nous gratifier de sa douce chaleur, tout en mijotant les appétissantes soupes de Pétronille, sans oublier aussi ce parfum prodigieux qu'il conférait aux patates douces, qu'il laissait cuire tendrement sous ses cendres...

- Autant de grâces dispensées, seul un bon génie pouvait faire cela !

- Moi, je l’aimais bien le génie du kanoun, mais il faut dire que je m’en méfiais un peu, car, dans sa bonté, il avait parfois d'inquiétantes sautes d’humeur, que Pétronille un jour apprit à ses dépens : tous les vendredis en hiver, ma douce grand-mère suivant un rite ancestral, promenait le kanoun dans toutes les pièces de la maison... Sur ses braises incandescentes, elle répandait quelques pincées d’encens, qui en fumant libéraient ce parfum particulier comme celui qui flotte dans tous les lieux Saints. Puis, lentement, elle faisait tourner le kanoun au-dessus de chaque lit, tout en récitant à voix basse de secrètes prières...

- Ce manège hebdomadaire a dû semble-t-il courroucer le bon génie du kanoun, car, un beau jour et pris de vertige, il projeta sans pitié une braise ardente, sur la couverture toute neuve de mon lit... A partir de ce jour et superstition aidant, plus jamais nos lits ne furent encensés par ma grand-mère !

C'était mon Chat !

- Pendant que j'étais plongé dans ces réflexions, dehors la tempête redoublait de violence. Il me semblait qu'une horde de chevaux sauvages, déferlaient par vagues autour de l'ancienne Douane* et que la violence de la mer s'acharnait toujours plus fort sur les noirs rochers du Bastion : on pouvait percevoir le grondement sourd des lames furieuses, qui venait se briser avec fracas sur les puissants contreforts des grottes du lion et des brisants...

- Dans le lointain à plusieurs reprises le tonnerre donna de la voix et une averse tambourina un moment sur les volets clos... Ce tableau familier des soirs d'hiver n’était en rien altéré, par les vociférations des éléments déchaînés qui parfois dans un ultime mouvement de colère, faisaient d’une fenêtre claquer les volets, quelque part, là-bas dans le quartier.

- Prés du kanoun assoupi sous la cendre dormait voluptueusement mon gros chat, confortablement perché sur le petit banc de bois... Contrarié de toute évidence par les intempéries, il avait ce soir-là manifestement renoncé à son habituelle ballade nocturne. Couché sur le ventre ses deux pattes avants repliées sous lui-même, les oreilles en pointes et moustaches saillantes il ronronnait doucement, sans se soucier de la tempête qui était loin de se calmer... Avec majesté il laissait même choir sa queue tigrée sur le plancher : on aurait dit un Sphinx paisible scrutant l’immensité, pour tenter un moment d'en saisir tous les secrets...

- Depuis longtemps déjà, ce côté insaisissable et mystérieux du chat m'a toujours inspiré un profond respect et une admiration certaine pour cet étrange animal. D'ailleurs, ce mystère indéfinissable qui émane de toute sa personne, faisait dire à Louise, ma mère : " un chat est éternel, parce qu'il a sept âmes ! "

- C'est bien pour cela que dans l'Égypte pharaonique, le chat figurait en bonne place au rang des divinités.

- Pendant que je philosophais consciencieusement sur le chat, il me vint en mémoire une drôle d’histoire que je ne puis m’empêcher de raconter :

" C’était un soir de décembre pluvieux et venté... L’orage avait plongé notre cuisine dans le noir absolu, alors que nous étions en train de souper... Un somptueux morceau de boudin frit, était depuis un moment en sursis dans mon assiette et dans l’obscurité qui régnait dans la pièce, je ne sais pourquoi, je me mis soudain à penser au petit Jésus... mais attention ! pas le gentil Jésus qu'il y a dans les églises, mais l'autre ! le méchant, qui parfois coupe les oreilles et la langue des garnements de mon âge...

- Avec une certaine angoisse je me suis dit alors, que ce petit Jésus vengeur pourrait très bien profiter de l’obscurité, pour venir me punir de toutes mes bêtises.

- Je n'ai pas eu à chercher longtemps comment il pourrait s’y prendre et c’est pourquoi lorsque d’une main prudente j’entamais l’exploration du contenu de mon assiette, le châtiment divin était déjà tombé ! Et cela sans aucune possibilité d'appel... Vide ! mon assiette... car, comme par enchantement, mon festin mystérieusement avait disparu... Effrayé comme peut l'être un enfant, je sanglotais très fort lorsque enfin ma mère alluma la lampe à pétrole... et la lumière fût !

- Alors j'accusais à chaudes larmes, le petit Jésus d'avoir pris le boudin de mon assiette et je revois encore sur tous les visages, la stupeur et la superstition de toute la famille, devant ce plat inexplicablement vide de son contenu...

- Passés les premiers moments de surprise on trouva enfin sous la table, le chat qui sans façon terminait son repas de boudin... Quelle frayeur ce soir là ! sacripant de matou... Mais je peux te le dire aujourd'hui avec reconnaissance, que c’est à toi seul mon chat à qui je dois ma plus belle histoire d’enfant... d'ailleurs, jamais je ne lui en ai tenu rigueur... Après tout ce soir là, le petit Jésus trop affairé à jouer au boules dans le ciel, lui aurait peut-être dans un roulement de tonnerre, intimé l'ordre d’exécuter sans plus tarder sa sentence : quand aujourd'hui il m’arrive d’y penser, je me dis que c’est sûrement ça ! "

A la Lumière d'une Lampe à pétrole.

- Pendant que distraitement j'évoquais ces souvenirs, dans notre cuisine tout était calme. Au-dessus de nos têtes et dans le ciel d’orage le bon Dieu poursuivait sa partie de pétanque... pour bien montrer qu’il était en ces lieux le Maître incontesté, sans même se gêner il lançait bruyamment ses boules de feu à la tête des nuages, qui dans un tintamarre du diable raisonnait très fort en faisant trembler tous les murs du Bastion.

- D'un coup un éclair fantastique illumina la pièce, très vite suivi d'un retentissant coup de tonnerre... Comme d’habitude, l’inévitable panne de courant plongea la cuisine dans l’obscurité la plus totale, qui devait mettre en exergue le tempo monotone de la pluie et la plainte furieuse des éléments déchaînés.

- Je m'attendais encore à une punition du Seigneur, lorsque Pétronille ma grand-mère inonda les lieux d’une pâle lumière jaune, offerte une fois de plus par la vieille lampe à pétrole de la maison... Cet éclairage d’un autre temps donnait à ces lieux un aspect curieux, mais, surtout étrange, qui, en cette nuit de tempête, ne manquait pas d’exciter l'imagination d’un enfant de mon âge : sur les murs de la pièce je suivais attentivement, la sarabande d’une armée mouvante d’ombres chinoises, qui esquissait la silhouette dansante et déformée des multiples objets alignés sur la hotte du potager. On aurait dit un bataillon chancelant dans la tourmente et qui marchait avec peine vers je ne sais quelle destinée... A chaque coup de Bafoungne la flamme de la lampe vacillait et les ombres s’animaient comme des soldats sur le qui-vive, toujours prêts à faire face aux assauts de féroces ennemis...

- C’est par une gerbe d’étincelles crépitantes et multicolores, que Seigneur kanoun me tira enfin de cette rêverie, ce qui devait mettre fin cette bataille imaginaire... En cette nuit de cauchemar ces joyeux crépitements me firent comprendre, que le bon génie du foyer tel l’Ange gardien, était toujours là pour me protéger : il n’en fallait pas plus pour me rassurer !

- Sur le petit banc de bois le chat s’est alors retourné, puis, avec une paresse non dissimulée, il se mit en boule une patte sur le nez.

- Blotti dans son coin et noyé dans ses pensées, Vincenzo mon grand-père tirait en silence sur sa pipe, les yeux mi-clos et le visage figé écoutant par moments les bruits du dehors. Pétronille ma grand-mère avait repris son tricot et inlassablement à l’endroit et à l’envers, elle poursuivait sans relâche ses mailles compliquées...

- Sur son perchoir avec force tics tacs "Jazz" le réveil lui donnait la mesure, en exhibant volontiers son heure fluorescente, sans déranger pour le moins du monde les tendres canaris endormis dans leur cage.

- Quelque part dans la tempête, un moment, un chat errant miaula lamentablement. En ce soir de décembre j’ai cru comprendre au-delà des gouttières, combien sa chanson était particulièrement triste. Curieusement, un à un, les autres chats du quartier lui répondirent, sinistres, désespérés... Comme c’est étrange... A ce moment là, raide et hautain mon chat s’est dressé sur son derrière. Sa queue fouettait l’air d’un mouvement rapide et nerveux alors que dans ses prunelles figées, la lumière de la lampe donnait à son regard un éclat de braise qui me paru très inquiétant : ne dit-on pas quelques fois ? que les chat semblent percevoir dans une autre dimension, tout ce qui est invisible dans le monde des humains.

- Est-ce là ! peut-être ? le grand mystère des chats.

- Dans la pièce rien ne bougeait, sauf, la pâle lueur de la lampe à pétrole, qui, avec indolence, ondulait doucement dans sa cage de verre. Depuis un moment j’avais suspendu ma lecture et dans mes mains ma tête semblait bien lourde.

Le mystérieux récit

De Vincenzo le marin.

- A travers les brumes qui pénétraient doucement mon esprit, un moment, il m’a semblé entendre une bien mystérieuse histoire, que Vincenzo le marin marmonnait à voix basse : c’était une sorte d’évocation étrange et bizarre en tous cas insolites, un peu comme dans les contes de Grimm et de Perrault. Au-delà du vent violent qui criait à tue-tête sur le toit de la maison, il m’a semblé comprendre qu’autrefois au Bastion, par une vilaine nuit de décembre il s’était passé certaines choses, dont Vincenzo fût le principal témoin...

- Malgré la douce torpeur qui doucement m’envahissait, je prêtais attentivement l’oreille pour tenter de saisir l’incroyable récit de Vincenzo le marin - alias l’Africain :

" Dans un murmure, mon grand-père l’Africain évoquait cette époque ancienne où la famille résidait à Bône. Marin-pêcheur de son état Vincenzo avec sa grande Lancia, s’en allait régulièrement pour rallier le port de La Calle. Là dans sa vaste et longue barque, il chargeait le poisson péché par les chalutiers pour le transporter jusqu’à Bône. Ainsi au gré des saisons, Vincenzo et sa barque venaient régulièrement au Bastion, où, à vrai dire, il se sentait chez lui : en effet la population Calloise était constituée en grande partie de napolitains et de siciliens, c’est dire combien il était heureux de pouvoir rencontrer et converser avec des compatriotes qui à l’occasion, ne manquaient pas de le convier amicalement à une Macaronade ou à une Acqua-basse...

- Parfois il restait quelques jours à quai, surtout lorsque à l’entrée du port les intempéries mettaient une barrière des plus infranchissables. Alors pour passer le temps de ces longues soirées, mon grand-père s’en allait à pieds chez son cousin Samuel, lequel, exploitait une ferme sur la route de Tunis. Ainsi il passait la soirée en famille devant un bon plat de pâtes à l’ail et à l’huile d’olive, sans oublier en souvenir de Ventotène son île natale, de conclure le repas par le traditionnel quignon de pain noyé au fond du verre par un trait de vin rouge.

- Pour se rendre chez son cousin, l'Africain passait toujours par les bords de mer. Ce raccourci lui faisait longer la petite gare ferroviaire, le bâtiment des Douanes, puis, il empruntait la voie ferrée qui menait à Bône... Pendant son trajet, à gauche s'étendaient les cimetières : d'abord, celui des chrétiens avec ses cyprès et ses croix blanches qui se détachaient sur le bleu de la mer, puis, séparés par la route de la grande plage, venaient les cimetières israélites à gauche et musulmans sur la droite. Ce dernier était longé au sud, par la voie du chemin de fer qui s'en allait vers Bône... A quelque distance au-delà des cimetières la voie ferrée se poursuivait, après avoir croisé la route qui descend le long des abattoirs...

- Un environnement merveilleux s'étalait alors à tous les regards, avec pour décors en bas et à gauche la mer jouant avec les rochers et à droite vers le haut quelques modestes propriétés jardinières bien cultivées et protégées des vents du large par de longues haies de roseaux, qui n'arrêtaient pas d'onduler paresseusement au moindre souffle de brise marine...

- En ces lieux enchanteurs où les parfums de la terre se mêlaient joyeusement aux senteurs de la mer, le concert harmonieux de tous les oiseaux du voisinage était repris en cœur par le contre-chant des blanches mouettes, qui tournaient, gracieuses et légères dans l'azur du ciel...

- Vincenzo s'arrêtait parfois pour admirer vers l'Est, le grand Cap Roux qui plonge dans le bleu de la mer. Cette imposante montagne qui marque la frontière Algéro-tunisienne est d'une incroyable beauté, surtout, au soleil couchant, où sa teinte rouge sang n'est pas sans rappeler qu’autrefois en ces lieux, les sinistres Khroumirs* égorgeaient impitoyablement les infortunés voyageurs pour les dévaliser...

- Avant de bifurquer sur la droite et gravir les champs de vigne qui menaient à la ferme du cousin Samuel, l'Afrique, mon grand-père, observait toujours avec curiosité le mystérieux ravin du trésor, situé vers le bas en bordure de mer : dans le village, on disait qu'un fabuleux trésor fût découvert, là, par un ouvrier italien, lors de la construction de la voie ferrée...

- Moi, j'ai toujours pensé qu'en ces lieux solitaires, reposait le plus grand des chefs pirates de la méditerranée, au milieu de l'or et des joyaux autrefois pillés au hasard des abordages... Parfois je me demandais si ces lieux magiques, n'hébergeaient-t-ils pas non plus, le dernier sommeil de quelque Prince - ou de certain Roi ?

- Par temps clair sur l'horizon les Iles de la Galite et du Galiton pointaient parfois leurs nez par-dessus les Corallines, qui n'arrêtaient pas de courir vers le port comme une nuée de papillons blancs... Voir ces îles dans le lointain était toujours un signe précurseur de mauvais temps... C'est du moins ce que disaient les vieux marins pêcheurs du Bastion.

- A la belle saison pour mon grand-père, cette divine randonnée était un véritable enchantement. La féerie du paysage le transportait dans un monde rempli de bonté, caressé par la brise marine et le chant des mouettes... Aujourd'hui j'ai enfin compris pourquoi régulièrement il empruntait ce chemin, qui, à n'en pas douter, ne pouvait être que celui d'un petit coin de paradis Callois !

- Mais l'hiver venu et avec lui ses couleurs de deuil donnaient à ces lieux un aspect triste et des plus inquiétants, surtout le soir lorsque la nuit tombait. Vincenzo le marin bien que courageux n'était pas indifférent aux changements de la nature, aussi, à cette saison, lorsqu'il décidait de se rendre chez Samuel, il le faisait d'un pas ferme et pressé... Le coin des cimetières n'était sûrement pas pour le rassurer et le soir à la tombée du jour, il avait toujours hâte de franchir ces lieux sinistres, où par temps d'hiver le vent qui soufflait en tempête, faisait se plier et gémir les grands cyprès du Campo-Santo, mais surtout semblait apporter du plus profond des abîmes, les clameurs désespérées des Corailleurs d’antan engloutis par la mer...

- Dans notre cuisine la lueur jaune de la lampe se fit plus pâle. Ma grand-mère sur son siège s'était assoupie, les lunettes sur son nez et le tricot sur ses genoux...

- Dans son coin mon grand-père avait l'aspect d'un automate sans vie et sur le sol le kanoun faisait doucement chanter l'eau des bouillottes...

- Sur le petit banc de bois ignorant la tempête, le gros chat se tenait toujours immobile... Énigmatique et le regard fixe, l'animal méditait sur je ne sais quel sujet... A un moment il ferma ses belles prunelles, mais, dehors sur les toits, un autre matou se mit à sangloter... Le gros chat rouvrit un instant ses paupières et son regard jaune se fit si lointain et tellement triste, que j’ai cru presque qu’il pleurait...

Le Coin des Cimetières.

- L'Africain mon grand-père qui venait alors de reprendre sa complainte, racontait dans un murmure une bien curieuse histoire : ce monologue à voix basse évoquait un soir de décembre à La Calle, il y a de cela bien longtemps lorsqu'il était encore jeune.

- Voilà ce qu'il me semble avoir entendu dans un demi-sommeil... Enfin ? C'est ce que je pense :

" Comme de coutume, Vincenzo, avait décidé d'aller passer la soirée chez son cousin Samuel, mais le Bafoungne s'était levé et déjà de gros nuages sombres encombraient toutes les nues... Le chemin que parcourait l'Africain le pêcheur avait en ce soir naissant pris l'aspect d'un cauchemar : les arbres et les buissons s'agitaient vivement en d'infinis soubresauts, comme une multitude de bêtes qui agonisent sans espoir... Venant du large la plainte du vent apportait des relents, qui semblaient surgir des entrailles de l'enfer, où le cri des damnés assourdi par la vague furieuse, jaillissait désespéré - là-bas, au-delà des cimetières...

- Pour chasser l'angoisse qui montait en lui l'Afrique le loup de mer, tout en pressant le pas pensa un instant à la douce chaleur de la cheminée de Samuel et à la bonne soupe de la cousine Catherine, c'est alors que brusquement au moment même, où il longeait le cimetière arabe, qu'un curieux phénomène le figea sur place au beau milieu du chemin :

" comme par enchantement, le Bafoungne s'est arrêté de souffler et un étincelant rayon de lune perça brusquement les nuages... Le coin des cimetières fût baigné tout à coup d'un curieux clair-obscur, qui prit alors un aspect très inquiétant et les choses de la nature un visage des plus singulier... Un grand calme avait soudain envahi les lieux, comme ces silences impénétrables qui annoncent le malheur ! ... Dans un arbre, macabre, une chouette chuinta...

- Dans les collines du côté du chemin des crêtes, l'un après l'autre des chacals entonnèrent une sorte de Requiem, qui glaça le sang de mon grand-père.

- Par trois fois, il se signa pour invoquer tous les Saints du Paradis...

- Le long de la voie ferrée où, l'humidité de l’air s'évaporait doucement, en une brume fine et cotonneuse que, les rayons de lune métamorphosaient en de multiples arcs-en-ciel, tout était devenu calme et l’Afrique un moment se sentit presque rassuré.

Les Chats du Bastion de France.

- Jamais au grand jamais Vincenzo ne se serait douté, qu'une incroyable aventure allait commencer :

" dans le lointain et au même moment, une étrange rumeur qui venait du Bastion, excita vivement la curiosité de Vincenzo : c'était disait-il un bruit sourd et rythmé qui en sourdine approchait inexorablement de son chemin... Figé par une peur qu'il n’arrivait pas à définir, l'africain, encore une fois, se signa, puis, se re-signa...

- Non ! Il ne rêvait pas... Mais, quel était donc ce bruit étrange, qui arrivait jusqu’à lui ?!

- Malgré la fraîcheur de la nuit il était couvert de sueur et sans même réfléchir, il alla se blottir dans les buissons épineux qui bordent le bas-côté de la voie ferrée, peut-être, pour se protéger d'un danger imminent venu tout droit des enfers...

- De son refuge il pouvait voir la voie ferrée éclairée par la lune et délicatement voilée par une fine dentelle de brume légère... Lancinante, la mystérieuse rumeur assourdie et rythmée, approchait inexorablement de son côté, quand, soudain dans la pénombre, il aperçut cheminant lentement sur la voie, une colonne bien étrange qui venait du Bastion.

- C’était, murmurait-il dans un souffle, un spectacle étrange et incroyable : une horde de chats formant cortège, qui défilait lentement raide et fière et à pas cadencés le regard fixe et lointain...

- Malgré l'angoisse qui le tenaillait, Vincenzo se mit à observer ce tableau irréel qui passait juste devant lui : ouvrant la marche, un grand chat tigré de bien noble allure, portait sur son échine une longue cape de lumière, d'où par instants, s'échappait une fine poussière d’or qui s’en allait doucement poudrer tout le cortège...

- Puis, venaient ensuite en file par trois, neuf chats roux aux pourpoints scintillants : dressés sur leurs pattes de derrière, ils marchaient au pas cadencé, faisant rouler en sourdine des tambours de vermeil...

- Derrière eux cheminait un curieux équipage, fait de six chats noirs vigoureux harnachés de sangles flamboyantes. Ils tiraient sans effort au rythme des tambours, un chariot tout de blanc nacré à grandes roues dorées...

- Sur celui-ci, Vincenzo médusé remarqua la présence de deux chats gris en livrée et portant Gibus, qui conduisaient gravement ce convoi singulier.

- Vers l'arrière du chariot, une châsse de verre laissait apparaître une curieuse forme gisante tout de bleue vêtue et parée d'une fantastique couronne de précieux Corail...

- Du fond de sa cachette l’Africain se demandait s'il n’était pas en train de perdre la raison, devina dans le gisant du chariot de nacre un chat d'une fantastique majesté, qui semblait dormir d'un sommeil qui ne pouvait être qu'éternel.

- La douce lueur de la lune donnait à ce chat couronné une telle grâce, que dans sa simplicité mon grand-père pensa naïvement, que ce devait être là un personnage de haute lignée. D'ailleurs sur les côtés de l'étrange corbillard, trônait une figure que l’Africain ignorait : un blason couronné et paré de brins de corail, avec au centre un bel oiseau tout blanc aux grandes ailes déployées, foulant de sa patte les flammes ardentes d’un foyer... Par moments, le volatile s'évaporait doucement le long du chemin, pour sans cesse de ses fines cendres renaître à l'identique et intact un peu plus loin...

- Je sais aujourd'hui que, le bel oiseau blanc qui mêlait ses cendres à la poussière du chemin, ne pouvait être que, le fabuleux Phénix du Bastion de France ! et cela, Vincenzo le marin ne pouvait pas le savoir.

- Devant les images étonnantes et bien mystérieuses qui n'arrêtaient pas de défiler sous ses yeux, l'angoisse de l'homme fît place à la curiosité et il se mit de plus belle à observer le reste du cortège.

- Un peu vers l'arrière et par petits groupes, venait disparate une longue file de chats : les premiers, richement vêtus et pourvus d'une belle prestance, Vincenzo crû reconnaître là tous les chats des notables du village...

- Puis, suivait dans un désordre indescriptible, une bande de chats hétéroclites, les uns, en habits de jardinier, les autres, ébouriffés et mal tenus... peut-être, ceux de la route du lac ou bien les autres, ceux qui gîtent dans les rochers de la presqu’île ? pensa-t-il en désespoir de cause.

- Toute cette foule silencieuse de chats qui suivait le corbillard au rythme des tambours, était à l'évidence accablée par une douleur infinie. Le silence de mort de ce coin des cimetières et ce cortège de chats si tristes, qui manifestement enterraient un des leurs ne laissaient pas d'intriguer mon grand-père... lorsque la troupe lentement dans la nuit s’éloigna, là-bas vers le ravin du trésor...

- A cet instant et comme par enchantement, le ciel se couvrit cachant la lune sous son manteau de deuil et d'un coup le Bafoungne s'est remis à pleurer de plus belle... Dans les rochers du cimetière désespérée la mer arrachait son manteau de blanche écume et puis avec tristesse le ciel se mis à sangloter... Éberlué Vincenzo se tira avec peine des fourrés et repris prestement sa route en frissonnant de tous ses membres.

- Que s'était-il donc passé ? ... Que signifiait enfin cette horde de chats tellement tristes ? ... Et ce chat couronné sous la châsse de verre du grand chariot blanc ? ...

- Ce tableau fantastique ne pouvait être - qu’un mirage apporté par la violente tempête ! ...

- C'est sûrement ça pensa-t-il, alors qu'il gravissait péniblement le champ de vignes, où vers le haut brillaient faiblement les pâles lumières de la ferme du cousin Samuel.

Samuel et Carmen,

les Cousins du Bastion de France.

- Sur le pas de la porte Samuel attendait mon grand-père en regardant tomber la pluie et dans la petite ferme un bon feu crépitait allègrement dans la cheminée... Prés de l'âtre béatement le gros chat du cousin dormait... La lampe à pétrole illuminait doucement la table où la cousine Carmen s'affairait depuis un bon moment...

- Le cousin Samuel dit à l'Africain :

" tu sais Vincenzo ! ? je ne sais pas ce qui se passe... Mokhtar, mon ouvrier agricole, vient de me dire qu'à La Calle tous les rats sortent des égouts et qu'ils ont envahi les rues de la ville", et puis, il ajouta scandalisé : " même pas un chat dehors il y a ! ... pour casser le cou à cette vermine...il paraît que les souris et les cafards eux aussi se sont mis de la partie. "

- Mais l'Africain était trop absorbé dans ses pensées pour répondre à Samuel, cependant, il sursauta à l'annonce de cette nouvelle.

- Lorsque Vincenzo est entré dans la pièce, le matou de la maison qui dormait pelotonné sur lui-même - ne s'est même pas réveillé... A la mine défaite de l'africain le brave cousin Samuel comprit immédiatement, que quelque chose d'inhabituel venait de se passer.

- Prés de la cheminée mon grand-père obstinément restait muet et semblait noyé dans ses pensées... C’est peut-être la fatigue du chemin et la tempête ? pensèrent alors de concert les cousins...

- Passons à table ! dit enfin Samuel - pour tenter de rompre le silence... Ce soir-là, Carmen avait préparé un grand plat de Morue, accompagné de pommes de terre toutes fumantes qui embaumaient délicieusement les lieux. Au dehors, la tempête en furie était à son paroxysme : de violents coups de tonnerre faisaient trembler les vitres de la ferme et le Bafoungne par rafales projetait de violentes trombes de pluie sur le toit de la maison...

- Autour de la table chacun mangeait de bon appétit et en silence... A un moment, Samuel qui regardait son assiette, dit d'une voix de circonstance : " de la Morue ! comme pour la fête des morts ? "

- En effet, cette antique tradition venue d'Italie s'était pérennisée à La Calle... De coutume ancienne, le poisson était toujours servi pendant les jours dits maigres : les vendredis, bien sûr, mais aussi, durant les fêtes de la Toussaint et aux veillées de Noël...

- Est-ce pour cela que Samuel fit cette réflexion ! ?

- A cet instant, Vincenzo regarda longuement son cousin... Dans sa tête défilait toujours l'étrange cortège des cimetières et devant lui ce plat de Morue de circonstance qui sur la table, exhalait tout son parfum des jours de deuil...

- " Comme pour les morts ! " répéta machinalement Samuel.

- Pourtant décembre était bien avancé et Noël des plus proche, mais ce vilain soir de décembre ne pouvait que rendre propice toutes ces tristes pensées.

- Dans la pièce le tapage assourdissant des éléments déchaînés, n'avait pas empêché les enfants de s'endormir sur un coin de la table. Près de l'âtre le grand chat recroquevillé sur lui-même, continuait de dormir profondément en ronronnant de plus belle...

Vincenzo

raconte sa mésaventure.

- Le repas venait de se terminer et Vincenzo de sa main essuya machinalement ses belles moustaches, puis rangea consciencieusement son fidèle canif dans la poche de son veston. Mais, était-ce la douce chaleur de la cheminée, où celle des petits verres d'eau de vie de Samuel, qui délièrent enfin la langue de mon grand-père ? Il ne le dit pas… moi, je pense que ce soir-là, se trouvant bien en famille, son histoire ne lui parue pas ridicule, ni même grotesque à raconter : après tout, les cousins qui jusqu'alors avaient respecté son silence, n'attendaient peut-être que cela ?

- C'est ainsi qu'il conta son étrange aventure, consciencieusement et dans les moindres détails.

- Dans un silence religieux et sans même faire le moindre des commentaires, les cousins écoutaient avec attention ce récit d'un autre monde... L'histoire de l'Afrique était bien réelle et ils en étaient persuadés, car leur cousin n'était ni menteur, ni affabulateur, bien au contraire. Mais il faut le dire, que la superstition était alors bien ancrée dans les mœurs du Bastion de France et jamais personne n'aurait osé rire de cette histoire de fous : il en était ainsi sur cette terre de Barbarie...

- Vincenzo encore tout retourné poursuivait son histoire et d'une voix calme il évoquait ce mystérieux cortège funéraire, fait de tous les chats du village et de ses alentours... Que cette foule était triste, dit-il, mais, pourquoi une telle douleur, un tel chagrin ! ?

- Un moment l'Afrique se fit silencieux et à plusieurs reprises, il tira doucement sur sa pipe et finit son verre d'eau de vie de marc... Alors il fronça les sourcils et son regard se fit très lointain...

- Manifestement, Vincent le marin venait peut-être de trouver - une réponse à sa question ! ?

- C'est alors, que d'une voix assurée et plus forte que la tourmente, il s'écria en tendant ces deux bras vers le ciel :

" dans le chariot blanc aux roues dorées, ce chat défunt et couronné de corail, c'était sûrement un Roi accompagné par son peuple jusqu'à sa dernière demeure... "

- Samuel et Carmen un moment étonnés, ouvrirent très grands leurs yeux : cette affirmation de l'Afrique les avait paralysés de surprise et comme ils restaient là sans voix, figés comme des statues sur leurs sièges, mon grand-père d’un coup se leva… Les bras tendus et prenant le ciel à témoin, il hurla au-dessus de la tempête :

- " le grand Roi des chats du Bastion de France est mort ! C'est bien lui que l'on emmenait ce soir vers le ravin du trésor. "

- A plusieurs reprises comme pour bien se faire entendre par-dessus la tourmente, il ne cessait de répéter :

- " le Roi des chats est mort ! Le Roi des chats est mort ! ... Je n'ai pas rêvé ! ... Tous les chats de La Calle étaient là - pour accompagner sa dépouille mortelle. "

Le Roi des Chats est mort.

Vive le Roi !

- Alors que les cousins se perdaient en conjectures, le grand chat qui dormait prés du feu se dressa brusquement, tête haute et moustaches en bataille. La lueur du foyer devait donner alors à son pelage fauve un aspect d'une fantastique noblesse.

- Tous les yeux étaient fixés sur l'animal, lorsque méprisant et hautain comme les chats savent si bien le faire, il toisa l'assemblée d'une prunelle ardente et remplie d'orgueil... Soudain, une violente rafale de vent ouvrit la lourde porte d'entrée, entraînant dans la pièce un tourbillon de feuilles mortes...

- D'un bond fantastique et harmonieux, le grand chat gagna le pas de la porte, et là, se redressant de toute sa hauteur, il cria joyeux avec la voix des humains :

- " le Roi des chats du Bastion est mort ? !

- Mais alors maintenant ! Le grand Roi de tous les chats du Bastion de France - c'est moi, son seul et unique héritier...

- Je suis maintenant un grand Roi et il est temps de rejoindre mon peuple ! ...

- Adieu ! Pauvres humains - souffrez que je vous laisse à votre destin."

- Il disparut alors prestement dans la nuit emporté par la tempête, alors que dans les nues le tonnerre donnait une nouvelle fois de la voix... Carmen se signa et prit son chapelet... Les deux cousins stupéfiés sur leurs sièges se regardèrent un moment et pour chasser l'insidieux malaise qui s'était installé dans la cuisine, machinalement et d'un même geste ils se servirent en tremblant une large rasade d’eau de vie.

- Les enfants dormaient toujours sur leur coin de table et dans la cheminée, le feu commençait à s'éteindre...

- Jamais plus les cousins ne revirent leur chat... Même en famille on évita désormais d'évoquer cette histoire et le secret fût très longtemps bien gardé... Quant à mon grand-père, il retourna souvent chez Samuel mais en désertant définitivement la route des cimetières, surtout, les soirs d'hiver lorsque soufflait la tempête.

Quand fleurissent les contes ?

- Comme toujours l'ange qui passe avait jeté un peu de sable dans mes yeux d'enfant... La lumière était revenue dans la cuisine et la tempête s'était un peu calmée...

- Mon grand-père rangeait religieusement sa pipe et enfin retirait sa casquette pour s'en aller dormir.

- Couché sous mes couvertures malgré la douce chaleur de la bouillotte et le sommeil qui brouillait mon esprit, je me demandais où était passé mon gros chat ? Étrangement il avait disparu ! Une dernière fois je tendis l'oreille... Comme c'est curieux dehors sur les toits, les matous avaient cessé leur chanson triste...

- Dans les rochers du Lion la mer qui grondait toujours, m'a gentiment demandé de fermer les yeux et le Bafoungne tendrement m'a souhaité une bonne nuit...

- Aujourd'hui encore lorsque j'évoque ce soir de décembre, il m'arrive de me demander si l'histoire que j'ai cru entendre dans le murmure de mon grand-père - est un rêve fantastique ou une réalité ?

- Mais en ces jours de Noël, moi, j'aime mieux croire, que là-bas au Bastion de France, les contes pouvaient aussi fleurir comme le plus beau du corail - surtout, par certains soirs de décembre alors que souffle la tempête.

Épilogue.

- Ce conte de Noël, je l'ai écrit pour Claire et Benoît mes enfants chéris, mais aussi - pour tous ceux du Bastion de France.

- Même si la nostalgie n'appartient qu'à soi, vous trouverez dans cette naïve évocation toute la joie, mais aussi la souffrance d'un être humain arraché à sa patrie... Dans ce pays de mon enfance imprégné des superstitions ancestrales et au milieu des gens simples, bons et laborieux, j'ai vécu heureux avec Louise ma mère, Vincent et Pétronille mes grands-parents, mais aussi avec vous tous, mes frères et sœurs du Bastion de France : soyez ici, affectueusement remerciés.

- Si par hasard une fois seulement, il vous venait à l'idée d'aller là-bas à La Calle, pour écouter certains soirs d'hiver le concert prodigieux de la mer et la plainte du Bafoungne, du fond de votre lit ayez une petite pensée pour moi...

- Lorsque parfois il m'arrive de parler - du Bastion de France - de la mer - et du Corail… Avec cet accent d'autrefois, tendez bien votre oreille, surtout, si je murmure quelque histoire - comme Vincenzo, mon cher et regretté grand-père NAPOLITAIN… Ce que je pourrais vous conter tout simplement, c'est la chanson lancinante du Bafoungne, que dans ma tête je ne cesse d'entendre.

-

Mais il faut que vous sachiez, que je pourrais dormir en paix - tant que soufflera le Bafoungne ! …

- Comme lorsque j'étais enfant, chez nous, là-bas, autrefois à La CALLE de France.

16 Décembre 1995.

A Giens en Presqu'île. Hyères. ( Var.)

Par un vilain jour de tempête, bien triste et infiniment nostalgique.

INDEX EXPLICATIF

Du VOCABULAIRE CALLOIS.

- Popol le Sacristain : il s'agit de Paul VELLA, sacristain en chef de St Cyprien.

- Lac MELAH : Lac salé en Arabe - communiquant avec la mer.

- Bafoungne : vent du Nord-Ouest soufflant avec violence en hiver.

- Ile de Ventotène : petite île de l’archipel des îles Pontines / golfe de Gaète (Italie)

- Gaète : port de la côte Ouest de l'Italie, au Nord-Ouest de Naples.

- Kanoun : brasero de terre cuite d'origine arabe.

- Ancienne douane : bâtiment des douanes de 1882 transformé en appartements.

- L'Africain / l'Afrique : sobriquet de mon grand-père Vincent Gabriel PEPE.

- Cousin Samuel : alias, Samouère - il s'agit de M. Samuel BALZANO.

- Kroumirs : arabes faisant partie de la tribu des Kroumirs.

- Camposanto : signifie cimetière en Italien.

- Phœnix : oiseau mythique renaissant chaque fois de ses cendres : orne le blason de La CALLE.

Ce que cache ce conte énigmatique.

La première partie de ce texte, chante la vie du bastion de France à la belle époque :

- les soirées d’hiver.

- les splendeurs de la nature environnante.

- la famille.

La deuxième partie de ce texte, chante un triste requiem, qui marque le déclin du bastion de France :

- Observez l’équipage fait de chats qui tirent le chariot :

1 chat tigré portant une cap de lumière : chiffre 1.

9 chats roux faisant rouler des tambours : chiffre 9.

6 chats tirant le chariot : chiffre 6.

2 chats gris en livrée et portant gibus : chiffre 2.

Si l’on aligne un à un ces chiffres, on trouve 1962 : c’est l’année de l’exode et de l’exil où, 99% des européens Callois ont quitté définitivement leur ville natale.

- Observez le chariot blanc nacré aux roues dorées portant un blason :

1 Blason de La Calle bastion de France : je survivrai !

1 Phœnix renaissant de ses cendres signe la survivance.

Des brins de corail qui symbolisent la vocation du bastion.

1 couronne qui indique la lointaine appartenance de la cité au royaume de France.

Ce blason à lui seul symbolise La Calle et le chariot l’âme du bastion de France.

- Observez le gisant, vêtu de bleu reposant dans sa chasse de verre et coiffé d’une couronne de corail :

Majestueux : comme un roi.

Vêtu de bleu : couleur de la méditerranée.

Couronne de corail : souverain du bastion de France.

Ce gisant couronné de corail, représente la cité du corail que l’on enterre en juillet 1962 - date de l’indépendance de l’Algérie - mais qui clame toujours : "je survivrai !"

- Observez les chats qui suivent le cortège funèbre :

Les chats des notables.

Les chats des jardiniers.

Les chats des rochers de la presqu’île.

D’autres nombreux chats…

C’est toute la population européenne Calloise qui est dans le deuil, et cette image marque l’exode et l’exil de notre peuple vers la terre de France.

- Observez les propos tenus par le cousin Samuel Balzano :

Son ouvrier qui revenait du village lui a indiqué, que les rues étaient encombrées par des rats, souris, cafards en liesse.

Qu’il n’y avait aucun chat pour les chasser.

Ce sont les défilés continus qui marquaient l’indépendance de l’Algérie le 03 juillet 1962, alors que 99% de la population européenne était partie et que les 1% resté s’étaient terrés dans leur maison.

- Observer le chat du cousin Balsano :

Il dort paisiblement près de l’âtre.

Il se réveille en sursaut, lorsqu’il entend dire que le roi des chats est mort.

Il se dresse et crie qu’il est désormais le roi des chats.

Il s’enfuit très royal et jamais on ne le revit.

On retrouve dans cette image le symbole de la survivance du peuple de La Calle, que l’on ne reverra plus dans les rues de la cité du corail, mais qui renaîtra sur la terre de France en 1979 par la naissance de :

l’Amicale des Callois

et Amis de La Calle.

Jean-Claude PUGLISI

- de La Calle Bastion de France.

Paroisse de Saint Cyprien de Carthage.

Giens en presqu’île - HYERES ( Var )

|

|

|

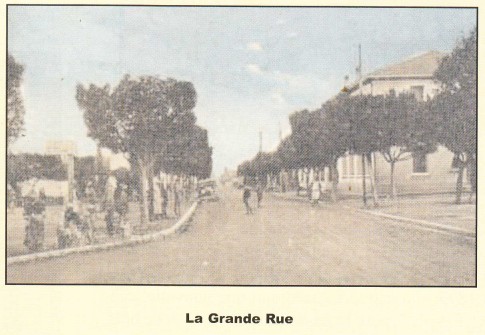

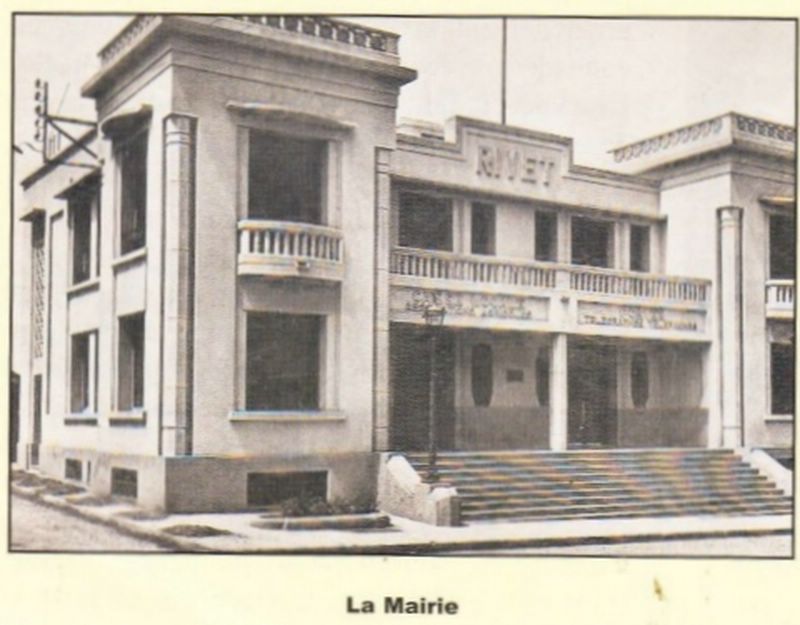

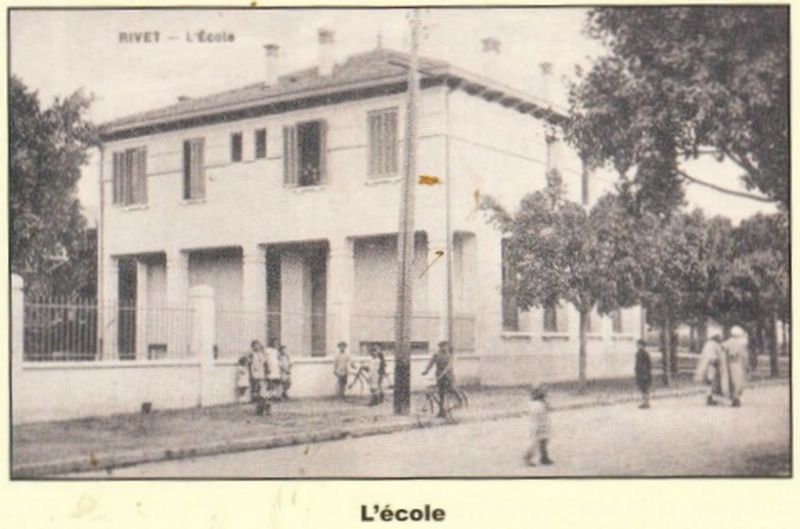

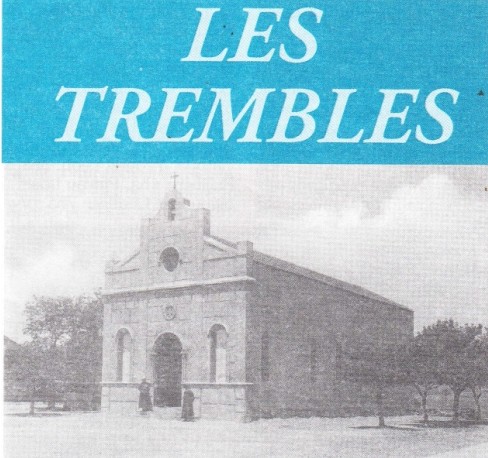

LES TREMBLES

Echo de l'ORANIE N°249, MARS/AVRIL 1997

|

|

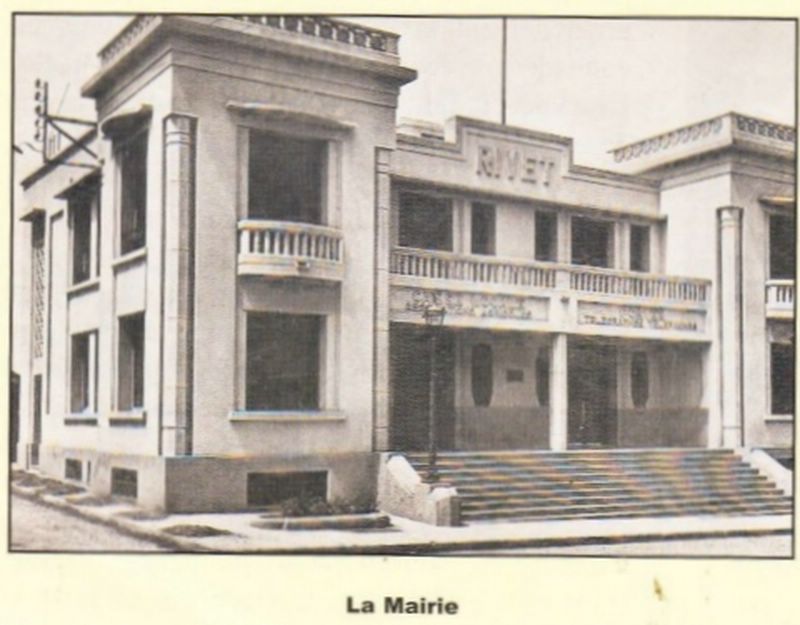

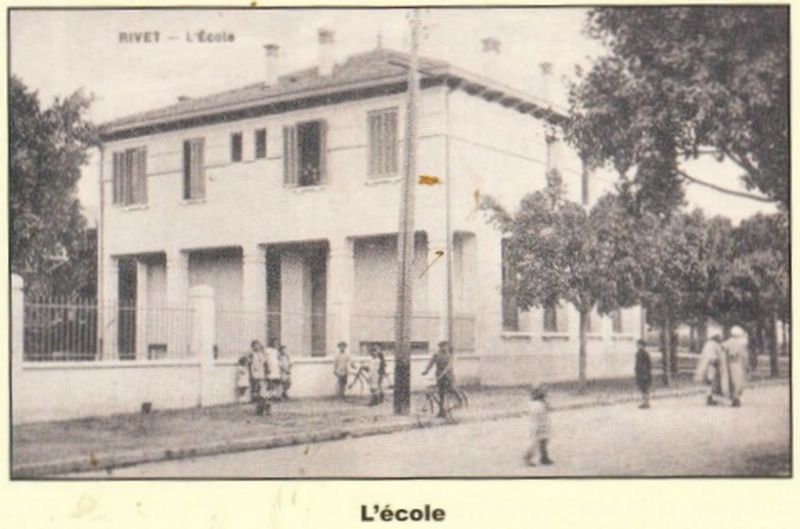

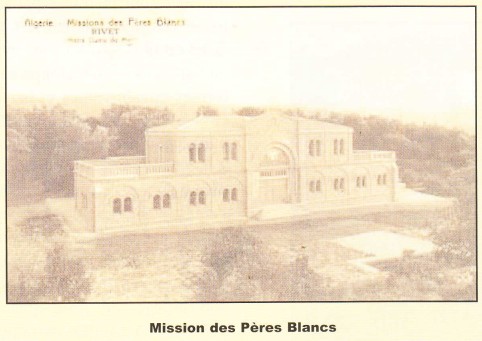

La commune des Trembles, dont le nom ancien était Sidi-Hamadouche est située à 491m d'altitude, entre les centres de Oued Imbert et Prudon, à 15 Km de Sidi-Bel Abbès. Elle a été érigée en commune de plein exercice par arrêté préfectoral en date du 25 juin 1874. Antérieurement rattachée à la circonscription militaire de Sidi-Bel-Abbès, elle comprenait les communes de Oued Imbert et Lauriers Roses qui ont été extraites entre 1880 et 1885. La commune des Trembles, dont le nom ancien était Sidi-Hamadouche est située à 491m d'altitude, entre les centres de Oued Imbert et Prudon, à 15 Km de Sidi-Bel Abbès. Elle a été érigée en commune de plein exercice par arrêté préfectoral en date du 25 juin 1874. Antérieurement rattachée à la circonscription militaire de Sidi-Bel-Abbès, elle comprenait les communes de Oued Imbert et Lauriers Roses qui ont été extraites entre 1880 et 1885.

Elle s'étend sur 13.261 hectares et comprenait outre le Centre, cinq sections de douars : Oued Mebtouch, Zélifa, Ténia, Sidi Ghalem, M'hadid-Embaba ainsi que la cité du barrage de I'Oued Sarno. Son climat continental est sain et sec : la pluviométrie de 369 mm est répartie sur une soixantaine de jours par an, d'octobre à fin novembre et de février à fin mars. De violents orages d'été peuvent survenir et même entraînent parfois des inondations dans la partie basse du terroir comme celles du 23 juillet 1929. Trois ou quatre jours par an on enregistre quelques chutes de neige peu abondantes et vite fondues. Arrosé par la Mekerra qui signifie: "endroit d'eau où on abreuve les troupeaux, née à Ras el Mâ "La tête de l'eau" au pied des monts de Daya (Bossuet) ce modeste court d'eau prend, en aval des Trembles le nom Oued Mebtouh "Humide, mouillé", puis plus loin devient l'Oued Sig.

Cette plaine était à l'origine, le domaine des jujubiers sauvages, des palmiers nains et des "trembles" ou peupliers, d'où le nom du village. La faune y était représentée par des chacals, des hyènes, des sangliers, des chèvres sauvages, des lions et des panthères. On en rencontrait encore au sud de Bel-Abbès en 1850. Peuplée de berbères nomades qui se mirent à la culture vers le IIIème siècle avant Jésus-Christ, elle fut mise en valeur par les romains qui pour se protéger des envahisseurs nomades du sud construisirent un fort sur le Djebel Tessala défendu un moment par les cavaliers de la 4ème Aile Auguste Antonine recrutée parmi les Parthes de Perse comme l'attestent les inscriptions latines. La tribu arabe des Béni Amer venue d'Arabie s'y installe mais elle est refoulée par les tribus de Tlemcen des Armana et de Sidi-Brahim. Les conflits sont constants.

En 1832 on ne trouve là que la kouba solitaire du marabout Sidi Bel Abbès. En 1839 les Beni Amer veulent s'y implanter à nouveau mais le Maréchal Clauzel les oblige à émigrer au Maroc. Les Hadjez, éleveurs nomades s'établissent alors au pied du Tessala sur 2.200 hectares. En 1840 le marabout de Sidi-Bel-Abbès est un gîte d'étape sur la route d'Oran à Bossuet. Les Béni-Amer, toujours en révolte tentent de revenir du Maroc et le Maréchal Clauzel doit diriger contre eux une expédition. En 1845, le 3ème bataillon du 1er Régiment Etranger installe prés du marabout une enceinte avec magasin de vivres et redoute. Le colonel Bedeau érige un petit village d'une dizaine de maisons. En 1849, le capitaine du Génie Prudon élabore un projet d'installation de villages agricoles pour 100 familles de colons pour une dépense de 230.000F or, avec maisons de 2 pièces à rez-de-chaussée, grande cour et clôture. En 1850 le village des Trembles est créé prés du marabout de Sidi Hamadouche : C'est le plus ancien centre de la plaine avec Boukanéfis et Sidi-Khaled (Palissy). Le village comprend alors 60 familles, dotées de 1.200 hectares cultivables.

En 1887, nous écrit Mme Knutzen, le Maire est M. Maréchal, l'instituteur : Depontellet, l'institutrice : Mlle Segui, le receveur des postes : Guilbert, les aubergistes : Espinosa, Gilles, Ignacio, Mira (père), Martinez, Vve Ponsot, le boucher : Emsalem, les boulangers : Espinosa, Mira, bourrelier : Galbès, Charrons-forgerons : Queriaux, Négre. Senac, le coiffeur : Gilles, le cordonnier : Vacher (frère), la minoterie : Jover. Viticulteurs, agriculteurs : Alberge, Davoine (dit Lavenue), Galbès, Holwech, Leblanc, Lecheneau, Machat, Mira, Monaud, Mingret, Paya, Perret, Pinot, Rebol, Reynaud, Sigonet, Verret, Vuillemain.

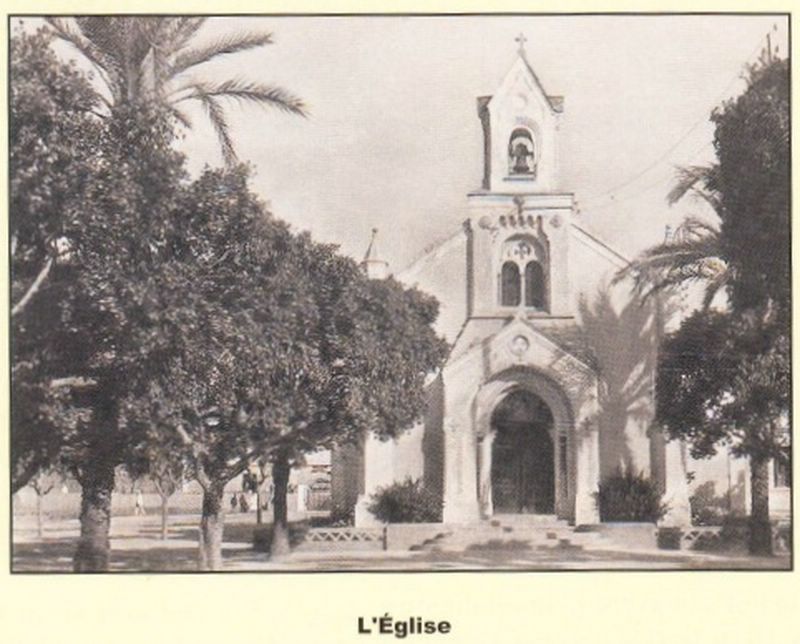

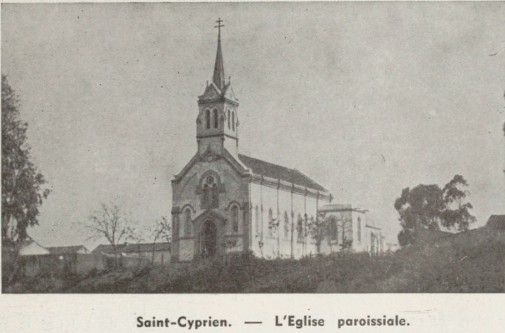

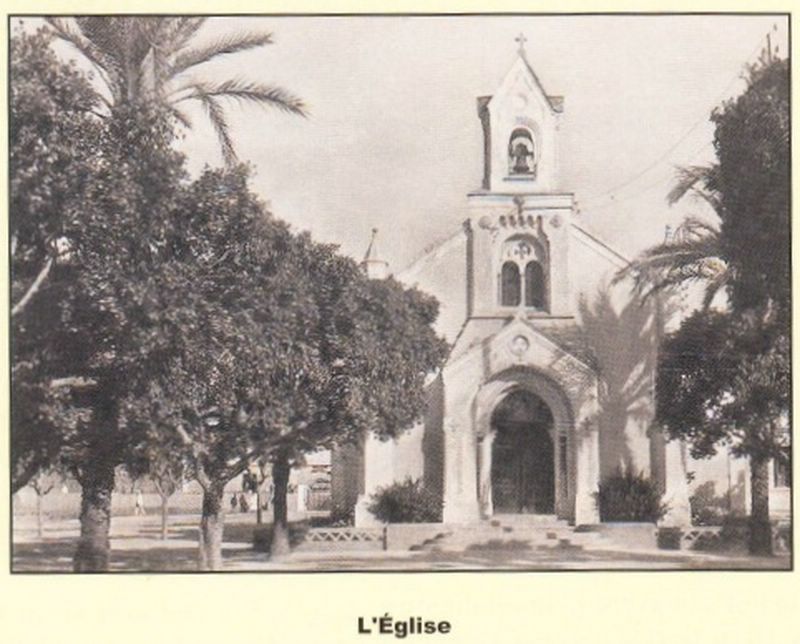

Au début de la colonisation, le curé de Sidi-Bel-Abbès assurait le service du culte mais étant donné la distance et les conditions pénibles des déplacements, on ne le voyait pas souvent. Plus tard, vers 1868-69 le curé de Sidi Brahim prit en charge le village ; La messe et toutes les cérémonies du culte étaient célébrées dans une pièce retirée, derrière les habitations Boulet, face à la rivière. En 1869, un certain M. Lorens fit construire un local plus spacieux qui servira plus de trente ans de chapelle où exerceront les abbés Tournier et Cambrichon. La paroisse des Trembles ne fut créée qu'en 1878 mais le premier acte inscrit sur les registres, un baptême, eu lieu le 26 novembre 1877 par l'abbé Soucarre qui devint curé de la paroisse le 16 juin 1878. Le 28 septembre, Mgr Vigne donnait comme patron à la paroisse St Rémy, évêque. L'abbé Delmas arriva en juillet 1884 alors que sévissait une épidémie de choléra. Le docteur Lelièvre qui exerçait à Sidi Bel-Abbès ne voulant pas se déplacer, l'abbé Delmas, médecin du corps et de l'âme prodiguait ses soins à ses paroissiens. La population reconnaissante fit frapper une médaille en or et le gouvernement lui décerna une médaille d'honneur remise par le maire, M. Sigouney dans la cour de l'Ecole de garçons. Mais le bon prêtre atteint des fièvres paludéennes dû quitter les Trembles définitivement en janvier 1893.

Finalement une église fut bâtie et bénie le 20 mai 1928 par Mgr Durand. Evêque d'Oran. Elle lui fut présentée par l'Abbé Le Clainche. Elle a été financée exclusivement par les paroissiens.

Lors du "Grand Retour", le mardi 29 mars 1949. le village accueillit Notre-Dame de Santa-Cruz au cours d'une très belle cérémonie. Les pauvres et les "bons riches" s'unirent pour construire un clocher et acheter un carillon qui fut inauguré le 27 mars 1955, par le curé, le R.P. Straesslé. Le maire. M. René Schweitzer offrit la plus grosse cloche, un fa de 900Kg. Les noms des donateurs sont : Sibioude, Mariano, Sénac, Maigre, Serrano, Gabriel Lopez, Albert Miller et les marraines des 4 plus grosses cloches : Mmes Maigre, Vincent. Liberato. Rebolle. Marin, Cerdan. Ce fut une bien belle fête : "Entouré de nombreux prêtres, chanoines, R.P.. directeurs du centre professionnel de Misserghin, avec leurs élèves, leur fanfare et leur clique de tambours et clairons, les pères de Sonis, les missionnaires du St-Esprit, les curés des environs, et même le curé doyen de Tlemcen, Mgr Lacaste. Evêque d'Oran assisté du vicaire général Lecat et du chanoine Collet bénit les nouvelles cloches ornées des plus belles dentelles qu'on puisse réunir pour un tel jour. "En 1956 et 1959. Le village reçut les visites pastorales de Mgr Lacaste en tournée de confirmation. Le bon père qui le reçoit pour la 3ème fois est âgé de 75 ans et tous les gens de la commune ont bénéficié de son dévouement : Il est unanimement aimé et respecté. Lors du "Grand Retour", le mardi 29 mars 1949. le village accueillit Notre-Dame de Santa-Cruz au cours d'une très belle cérémonie. Les pauvres et les "bons riches" s'unirent pour construire un clocher et acheter un carillon qui fut inauguré le 27 mars 1955, par le curé, le R.P. Straesslé. Le maire. M. René Schweitzer offrit la plus grosse cloche, un fa de 900Kg. Les noms des donateurs sont : Sibioude, Mariano, Sénac, Maigre, Serrano, Gabriel Lopez, Albert Miller et les marraines des 4 plus grosses cloches : Mmes Maigre, Vincent. Liberato. Rebolle. Marin, Cerdan. Ce fut une bien belle fête : "Entouré de nombreux prêtres, chanoines, R.P.. directeurs du centre professionnel de Misserghin, avec leurs élèves, leur fanfare et leur clique de tambours et clairons, les pères de Sonis, les missionnaires du St-Esprit, les curés des environs, et même le curé doyen de Tlemcen, Mgr Lacaste. Evêque d'Oran assisté du vicaire général Lecat et du chanoine Collet bénit les nouvelles cloches ornées des plus belles dentelles qu'on puisse réunir pour un tel jour. "En 1956 et 1959. Le village reçut les visites pastorales de Mgr Lacaste en tournée de confirmation. Le bon père qui le reçoit pour la 3ème fois est âgé de 75 ans et tous les gens de la commune ont bénéficié de son dévouement : Il est unanimement aimé et respecté.

Au début du siècle nous dit l'Echo des Trembles, le maire est Maréchal Justin, son adjoint : Auguste Reynaud, son secrétaire Audubey. Le Garde Champêtre : Récés ; le Curé : Jean Barrère ; le médecin de la colonisation résident à Bel-Abbès : Gillet ; le receveur résidant à Bel-Abbès : Audubet ; Institutrice : Mlle Segui ; Instituteur : Depontailler ; Receveur des Postes et Télégraphe : Berth-Roger : Garde des eaux : Pénan aux Trembles et Delseney à Zélifa ; Chef Cantonnier : Galdin. Viticulteurs aux Trembles : Célestin Alberge : 39ha 50 a. Calbès Gaétan : 8ha, Holweck Charles : 20ha 55a : Les héritiers Machot : 1ha 25a ; Mercy Auguste : 7ha ; Mira Ignacio : 20ha ; Mornand Charles : 1ha 50a ; Yéogret Léon : 3ha. Vve Brisson : 6ha, Perrin Philibert : 4ha. Pineau Louis : 26ha ; Vve Rebolle : 8ha, Sigouniey Charles : 7ha. Vve Reynaud : 7ha ; Rollin Louis : 80ha ; Torres Antonio : 7ha ; Vernet : 14 ha ; Kremer Pierre : 7ha ; Vuillemin Augustine : 8ha. Viticulteurs à Ain-Oumata : Paya : 5ha ; Villemin : 25ha. Viticulteurs à Zélifa : Giraud Jules et Alphonse : 4ha : Canisares Vicente : 7ha ; Maréchal Justin : 53ha 50a : Muller Joseph : 1ha 50a ; Perrin Philibert ; 9ha, Perry Eugène : 3ha ; Quessada : 7ha ; Mme Raux : 42ha ; Vve Seguin : 1ha.

L'annuaire des Trembles année 1961-62 cite : François Albérola, commerçant : 07; Maurice Benkemoun, commerçant : 20. Chapuis-Monnier, Prop. Zélifa : 1 ; Zélifa, René Farenc forgeron : 17, Gendarmerie : 19, Gendarmerie mobile 5ème escadron : 21, Gendarmerie mobile d'oued Sarno, centre d'instruction 22, Grailhe Gilbert, représentant : 15, Joyot Augustin : 08, Hydraulique et équipement rural, barrage du Sarno : 12, Livérato Auguste, entreprise défoncement : 11, Lopez Gabriel, entreprise transports : 18, Lopez (Vve) commerçante : 02, Maigre Louis, propriétaire : 14, Mairie : 06, Millier A. agriculteur Zélifa : 2 Zélifa, Radio diffusion française, centre émetteur des Trembles (demander l'inter à Sidi-Bel-Abbés), Rebolle Mme Renée, commerçante : 13, Schweitzer René : 04, Sénac Lucien, charron-forgeron : 10. Torrès (Vve Joseph) commerçante : 03.

En 1955 la population est de 3.965 habitants dont 662 européens. Ses ressources sont essentiellement agricoles: blé, orge, avoine et vignes. Il existe une coopérative agricole annexe de celle de Sidi-Bel-Abbès ainsi que trois moulins de mouture indigène. La commune possède un foyer rural et depuis le 15 janvier une gendarmerie y a été installée. Elle est administrée par un conseil municipal composé de 22 membres dont 13 pour le premier collège et 9 pour le second et une djemaa de 10 membres. Un poste émetteur radio relais de celui d'Alger est situé au barrage d'Oued Sarno.

Nous avons pu retrouver l'histoire de certains habitants : M.René Schweitzer est né le 11 juillet 1897 à Assi-Bou-Nit. Ses grands-parents originaires de Mulhouse et du Doubs obtiennent une concession en1842 à Dar-Beïda (Oran). Leur fils Eugène. Schweitzer créera un domaine à Hammam-Bou-Hadjar qui continuera à être exploité par ses descendants. René Schweitzer sera élu Maire des Trembles en 1947 et toujours réélu. Mobilisé en 1914 il fait les campagnes de France et du Maroc au 4ème Régiment de Zouaves et sera décoré de la Médaille du Ouissam Alaouite en 1917. Il sera fait commandeur du Mérite Agricole en 1953 et décoré de la Légion d'Honneur en 1954. Durant son mandat de Maire, il ouvre des chemins, installe des trottoirs, goudronne des routes, fait faire l'adduction d'eau potable, crée 2 douars, la Caisse des Ecoles en 1948, le Foyer Rural pour les jeunes et installe une horloge publique. En 1955, était en cours de réalisation le Monument aux Morts et la réfection du réseau électrique. M. Albert Millier est né le 3 octobre 1917 à Les Trembles. Ses grands-parents, originaires de Saône-et-Loire sont parmi les pionniers en Afrique du Nord. ils s'installent à Chanzy. Son père, Jules Millier se fixe aux Trembles en 1897 à Mage dès 19 ans, il achète un lot de colonisation. Chevalier du Mérite Agricole en 1924, il agrandit son domaine et meurt en 1948. Dés 1945, ses enfants, Albert et Jules assument la gestion du patrimoine familial.

Albert Millier est mobilisé en 1938 au 9ème Cuirassier. il fait la campagne de Belgique en 1940, reçoit la Croix de Guerre au feu et deux citations. Redevenu civil. il est élu au Conseil municipal en 1953 suivant les traces de son père qui le fut pendant la presque totalité de son existence.

M. Héliodore Mirailles est né le 14 novembre 1902 à Les Trembles. Son grand-père, originaire de Monfort (Alicante) se fixe en AFN au début de la colonisation et s'installe à Oran. Son grand-père maternel ayant obtenu une concession aux Trembles. son père, Héliodore Mirailles l'exploite, puis fonde aux Trembles un commerce que ses descendants exploiteront et dés 1915, Héliodore fils en assume seul la gestion. La famille Mirailles est la plus ancienne du village. M. Mirailles a fait partie du Conseil Municipal de 1935 à 1942 sous la municipalité Halweck.

M.Emile Morin est né le 14 aout 1876 à Sidi-Bel-Abbés. Son père était originaire de Badonviller (Lorraine) il vient en AFN et se fixe à Sidi-Bel-Abbès vers 1870. Il y crée un commerce de boucherie puis étend son activité au domaine agricole, défrichant et mettant en valeur des terres incultes. A son décès, le 14 aout 1916. M. Emile Morin avec ses frères prend en main les domaines. Mobilisé pendant la guerre de 1914 dans les Zouaves il est ensuite affecté au service auto et fait toute la campagne de France. Il meurt le 18 aout 1947 à Sidi-Bel-Abbès et ses fils, René, Georges et Albert, établis à leur compte dés 1924 continueront l’œuvre entreprise. La place nous manque pour vous donner les souvenirs si pleins de vie de M. Lucien Marcel Caillat, ce sera pour une autre fois c'est promis. L'Echo de l'Oranie remercie M. Amédée Vincent qui l'a autorisé à reproduire des extraits de l'Echo des Trembles le bulletin des Tremblesiens, des Prudoniens et des Oued Imbertois ("Cabanac les Trembles" 31350 Escanecrabe) et l'historique de notre grand ami disparu, Robert Tinthoin qui y figurait, Nous remercions aussi la fille de Robert Tinthoin, Odile Pereira da Silva, notre dévouée secrétaire de ALYSGO l'amicale des anciennes du Lycée Stéphane Gsell qui m'a permis de reproduire pour notre Echo les écrits de son père ; et Jacques Gandini auteur du magnifique livre : "les églises d'Oranie "(11, grand'Rue 30420 Calvisson) ; Nous espérons que des anciens des trois villages voudront bien nous écrire leurs souvenirs et d'avance nous leur demandons de pardonner les erreurs ou omissions possibles, nos sources pouvant en comporter. Soyez gentils de nous les signaler courtoisement car notre travail de recherche n'est pas facile, nous serons heureux de publier toute remarque positive.

Geneviève de Ternant

|

|

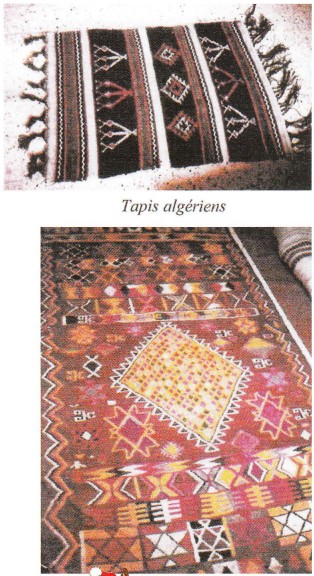

L’ARTISANAT

ACEP-ENSEMBLE N°290

Maurice VILLARD

|

|

DANS LE DEPARTEMENT DE CONSTANTINE ET LES

TERRITOIRES DE TOUGGOURT ET DES OASIS

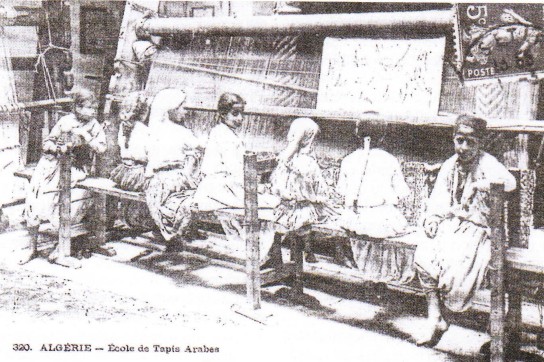

Depuis le début de ce siècle, de sérieux efforts ont, été engagés dans le Constantinois pour donner une vigueur nouvelle à la main-d'œuvre artisanale et remettre en honneur ses techniques et traditions.

La richesse des arts locaux, et en particulier celle des tissages à points noués, n'échappa pas à l’initiative privée ou gouvernementale. D'heureux résultats techniques et commerciaux couronnèrent les essais entrepris ; mais faute de temps et de moyens, un recensement systématique des ressources artisanales du pays faisait défaut. Cette tâche fut confiée, ces dernières années au Service de l'Artisanat.

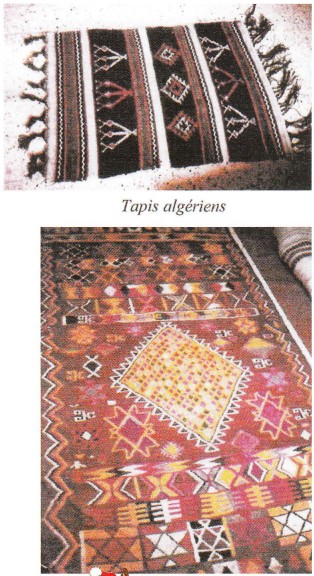

Dans le Constantinois il convenait, en premier lieu, de dresser l’inventaire du tapis à points noués, richesse primordiale de l'activité artisanale. Ce travail permit d'établir trois zones géographique de tissage, zones riches aussi d'autres techniques qui, en grande partie, restent encore à étudier :

La zone Nord.

La zone des Hauts Plateaux

La zone des Territoires de Touggourt et des Oasis.

La zone nord. Elle comprend :

Philippeville, Constantine, Mila, Sétif, Bordj-Bou-Arréridj.

Tapis

Le tapis du Guergour, fabriqué autrefois dans la région de Sétif, a pratiquement disparu du marché depuis 1920 environ.

Sa zone d'expansion atteignait les marchés de Bougie, Constantine, Bordj-Bou-Arréridj et Khenchela. Seules quelques familles aisées possèdent encore avec fierté de beaux exemplaires de ce tissage polychrome d'inspiration turque. Son seul concurrent régional, le tapis des Maadid, au décor exclusivement géométrique a subsisté et se vend sur Ies marchés de Bordj-Bou-Arréridj et de Sétif. Il résulte d'un artisanat masculin, familial et rural. Ce tapis a perdu ses belles qualités d'autan. C'est un article pauvre, tant par sa technique que par son décor et ses colorants. Son retour vers les bonnes traditions doit être provoqué. Dans ce but, un Centre régional d'artisanat vient d'être ouvert à Bordj-Bou-Arreridj.

Quant au tapis du Guergour, oublié des autochtones, sa restauration est entreprise avec l'aide et le contrôle du Service de I'Artisanat des Centres Municipaux de Formation Artisanale de Philippeville et de Sétif, ainsi qu'à Mila. Les résultats obtenus sont encourageants. Les jeunes artisanes issues des Centres de Philippeville et de Sétif s'installeront à leur compte dans les mois à venir. A Mila, une quinzaine de métiers familiaux groupant trente femmes environ permettent d'offrir à la clientèle un tapis digne de ses origines.

Les Tissages

La zone Nord offre un choix varié de tissage aux types bien déterminés. Une prospection est en cours ; les résultats obtenus jusqu'ici permettent de discerner quatre catégories.

Les tissages de la vallée de la Soummam

( Bougie) ; ceux de Dra Larba semblent les plus caractéristiques. Ils sont tissés chez bon nombre de familles et vendus régulièrement sur les marché. Deux larges bandes, rouge garance, séparées par une bande centrale blanche plus étroite, sont divisées en compartiments garnis de décors géométriques. Quelques louches de jaune et de vert rompent la monotonie du ton. La gamme des couleurs est obtenue par teinture végétale.

Il suffit d'adopter les dimensions aux convenances européennes pour obtenir des tentures qui rencontrent le meilleur accueil de la clientèle.

Les tissages de la Petite Kabylie (région d'El-Milia, Boulafâ).

Les belles pièces d'autrefois ont totalement disparu de la région. Les tissages d'aujourd'hui bien abâtardis ne conservent dans leur décor que quelques motifs d'un goût discutable. L’école de fille de Djellaba a tenté, non sans succès, la rénovation de cette technique. Malheureusement depuis quelques années cette activité a été abandonnée.

Dès le mois d'octobre 1953 l'enseignement de ce tissage s'inscrira au programme du Centre MuniciPal de Formation Artisanale de Philippeville.

Il s'adapte bien au décor des appartements modernes. Un fond blanc, en forme de rectangle est encadré de rouge avec des motifs géométriques, parfois brodés ou ajourés

Les tissages des Maadid : région de Bordj-Bou-Arréridj et M'Sila.

Depuis une vingtaine d'années environ I'antique tradition de ces tissages de fond rouge, décorés de grands losanges, a cédé la place à des tissus à bandes multicolores sans caractère. Quelques-unes de ces pièces se vendent sur les marchés de Bord-Bou-Arréridj, Sétif, M'Sila. La restauration de ces tissages est envisagée à Sétif au Centre Municipal de Formation Artisanale.

Plusieurs Centres restent à prospecter.

Les régions de la Medjana, du Guergour et d'Ighil-Ali apporteront sans doute des éléments nouveaux dans les mois à venir.

La broderie.

Sur le littoral Constantinois, et particulièrement à Bône et Djidjelli s'exécute encore une broderie sur toile aux motifs très variés d'une polychromie puissante.

La mode occidentale aurait porté un coup fatal à cette industrie si quelques écoles de l'Académie, notamment de Bône et de Sétif, ne continuaient à enseigner cette technique. Les centres de formation Artisanale de Sétif et Philippeville forment de jeunes élèves brodeuses dont plusieurs sont maintenant installées à leur compte.

Une broderie de métal sur tulle, spécialité de Constantine, mérite une mention. Elle se porte encore en écharpe de tête, par des musulmanes. Jusqu'ici, une timide adaptation aux besoins européens a été tentée dans I'ornement de larges rideaux , d'abat-jour, d'écharpes.

La sparterie et la vannerie