|

|

|

LA SEYBOUSE

La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE

Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général

l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD

se trouve dans la page: La Seybouse,

|

Cet Ecusson de Bône a été généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint

Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyrigth et ne doivent pas être utilisés à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu l'autorisation écrite du Webmaster de ce site. |

|

|

|

EDITO

Les Braises du Ravin Rouge

Revenant des obsèques d’un Ami, d’un frère, j’ai appris par quelques messages que je serais un menteur ; que je n’ai pas de preuves, que je suis un mauvais contradicteur ;ou moralisateur ; que j’ai décerné les bons et mauvais points aux clans ; que j’ai trop d’amitié pour M. Barisain ; et patati et patata…

J’ai même reçu le scénario catastrophe d’un chef d’entreprise qui n’a encore rien compris et qui mélange souscription pour lancer le scénario d’un film avec un montant total de souscription fixé à l’avance (35000 €) et un produit fini, c’est à dire un film (environ 5 millions d’euros). Il confond client et souscripteur. Le fait-il sciemment ? Si c’est le cas c’est grave, si ce n’est pas le cas, c’est complètement idiot de mettre encore de l’huile sur le feu.

Comme je n’ai plus envie de répondre individuellement car ces messages ne m’apportent aucun élément de vérité, ce n’est que du réchauffé, que de l’élucubration, que de la désinformation grossièrement diligentée, je peux répondre publiquement à tout cela sur deux points :

A) Sur le point personnel :

Pourquoi parler du Moi ?

- Parce que je ne rentre pas dans le moule où l’on voudrait m’enfermer ;

- Parce que je ne suis pas enfermé dans une religion, un parti politique ou une association ;

- Parce que cet écrit ne s’inscrit pas dans un règlement de compte personnel mais comme une fin de non recevoir à l’incompréhension volontaire.

- Parce que seules la vérité et la défense de la mémoire m’intéressent.

- Parce que les non dits et les écrivailleurs de cette mauvaise «presse P.N.» dite «cachée, peu connue, pas responsable, etc..», continue de m’interpeller sur le ton et avec les mêmes discours mensongers, haineux, de caniveau, parfois même crasseux ou mielleux ;

Certains diront «on n’y peut rien», sauf à passer son temps à démentir et à remettre les points sur les I. Cela devient lassant.

Si je ne veux pas entrer dans «LE système» je deviens la bête noire; si je réponds avec des explications, je deviens un salaud en étant obligé d’étaler des preuves que l’on me demande de garder secrètes car elles serviront pour la justice.

Donc dois-je me battre à la manière de Don Quichotte contre les moulins à vent de la mauvaise foi ; contre les menaces à peine voilées parce que j’exprime ma libre façon de penser et d’agir ; contre la politique de démolition que pratique certains de nos compatriotes ; contre l’idiotie et la décervellation ?

Je suis conscient des enjeux de ce film et de l’actuelle période trouble où tout mouvement contraire à un certain courant de pensée est considéré comme ennemi à la communauté Pieds-noirs. Et où un groupe de « patibulaires nerveux» cherche des boucs émissaires à LEURS propres échecs.

Ils feraient mieux de s’occuper par exemple d’un livre «Le Boucher de Guelma» écrit par un Pieds-Noirs où il y aurait beaucoup à dire. On n’est jamais mieux trahis que par les siens.

B) Sur ma conscience publique :

Les vaillants «réactionnaires ou activistes» sont là, dirigeant la désinformation et la calomnie, à demi visible et se croyant influents. Je le dis surtout pour les gens dont la mémoire, pourrie par la propagande malsaine, pourrait faillir et nourrir la «guerre» entre les Pieds-Noirs par leur courte vue.

S’agissant enfin de ma liberté, elle peut interpeller les gens manquant de toute jugeote ou pour certains s’écrasant derrière les avantages, les prébendes et les envies. Depuis un bon moment, je vis loin des associations uniquement parce que j’ai tenté de faire mon devoir dans la communauté et que ce devoir a déplu ou contrarié certains dans leurs «histoires ou chikayas» ou dans leur «confort associatif». S’ils le pensent utile pour leur conscience, c’est en toute objectivité aux gens de juger de ce que j’ai fait publiquement et individuellement et de juger ce qu’ont fait les autres. Les plateaux de la balance sont fait pour cela.

Je suis conscient de tout cela et je réponds encore une fois tout simplement aux fausses accusations car je me sens moralement rassuré auprès des miens; auprès de mes Amis ; auprès de la quasi-totalité des lecteurs de la Seybouse; auprès de la très grande majorité des souscripteurs de ce film dont le flou continu à nous envelopper dans un nuage de communiqués indignes, faussement moralisateurs sous couvert de la religion, contradictoires et mensongers à la limite du diffamatoire à l’encontre de M. Barisain. Le dernier communiqué intitulé :

COMME NOUS PARDONNONS A CEUX QUI NOUS ONT OFFENSES», est un modèle du genre qui passe des pleurs, à la prière, aux leçons de morale et fini par des menaces. C’est pathétique à en faire pleurer un certain Judas qui n’aurait pu faire mieux en son temps. L’auteur dépasse les bornes, j’en découvre des facettes qui me font regretter le profond respect qui m’en reliait. C’est ainsi que l’on fait des guerres inutiles. La vie est faite de leçons continues et il faut savoir en tirer le bénéfice.

1) Des souscripteurs ont fait confiance à la souscription de ce film lors de mon engagement personnel sur la Seybouse 104 où je faisais :

- Le pari du cri de Vérité face à la rouspétance inutile

- Le pari de la réussite face à celui de l'échec.

- Le pari de la mémoire face à celui de l'oubli.

- Le pari de l'Action face à celui de l'inaction et de l'attentisme.

- Le pari de l'enseignement de la connaissance face à celui de la désinformation.

Comme M. Pierre Barisain, ces paris je les ai perdus

car les dés étaient pipés depuis le début.

2) Pour répondre aux questions de ces souscripteurs, j’ai fait mon travail d’information lorsque j’ai appris les difficultés internes pour la réalisation de ce film et après avoir demandé aux deux parties de me fournir toute la documentation afférente à leurs arguments. Seul le «clan» de M. Barisain l’a fait en toute objectivité. L’autre «clan», RIEN.

3) J’ai pris position pour un remboursement de la souscription et j’en ai fait officiellement la demande avec mon argumentation (Voir ma lettre ci-jointe).

4) J’ai refusé de publier des communiqués incitant à la haine contre un homme avec des propos mensongers qui pourraient me faire condamner si une plainte était déposée sûrement à juste raison. Ces communiqués donnaient une triste image de notre communauté.

5) J’ai fait confiance à M. Barisain et jusqu’à preuve formelle du contraire, je continuerai dans cette même voie car il n’y a aucune malversation de sa part. Il s’est fait simplement rouler pour avoir fait confiance et plus on avance, plus on est enclin à pencher pour une machination pernicieuse d’origine P.N. Je ne suis pas en droit de désigner tel ou tel coupable comme le font certaines personnes dans leurs communiqués car même dans le clan «anti-Barisain», il y aurait des emberlificotés. Seule la justice pourrait établir les vraies responsabilités. Je dis merci à M. Barisain d’avoir sauvegarder 60% de la collecte dont le remboursement a déjà commencé grâce à son esprit lucide qui a gardé le droit chemin.Moi-même j'ai reçu le remboursement (Ci-joint, preuve que les remboursements ont commencés et que ceux-ci sont contestés par 3 mousquetaires, on ne sait pas où sont le cardinal et le couple royal.)

6) J’ai été chef d’entreprise pendant 35 ans, (j’en connais un bout sur la question contrairement aux donneurs de leçons) et en tant que souscripteur, j’ai approuvé ce remboursement de 60% car après avoir déduit de nôtre souscription :

- les 33% versés à Mme Ruellé qui avait repris la suite de ACAP-ONE comme productrice, il s’est avéré qu’elle ne le pouvait pas.

- Les 7% représentant les frais de gestion (timbres, lettre recommandées, etc..) plus des frais judiciaires pour tenter de se faire rembourser auprès de Mme Ruellé qui a rendu sa mission caduc. C’est elle qui le dit.

Que chacun après avoir récupéré le restant de sa participation le reverse s’il le veut à une autre entité à lses risques. J’ai déjà dit et je le redis haut et fort que je ne reverserai plus jamais aucune souscription ou le moindre sou car j’ai perdu toute confiance en tout projet. C’est malheureux mais c’est la faute à ceux qui ont entamé sérieusement notre confiance et notre espoir et qui continuent à entretenir une guerre larvée au sein de la communauté alors qu’ils auraient pu s’asseoir à une table de discussion.

7) Depuis des années, j’ai suffisamment apporté de gages dans la défense de notre communauté que je peux laisser les pisses vinaigre dans leur jus qui ne les aide pas à grandir. Leur répondre encore individuellement serait leur accorder l’importance qu’ils n’ont pas. J’ai tenté tout ce que je pouvais pour apaiser certains esprits mais j’ai du baisser les bras car après l’incompréhension et la bêtise j’ai vu la haine.

Je vis dans le bonheur de ma liberté et mes modestes écrits illustrent bien à quel point je suis fondamentalement opposé à la pensée unique et séparé de toute association même s’il y en a de très bien. Certes je ne serai jamais un écrivain (je n’en ai même pas la prétention de le devenir) car je n’ai pas eu la chance de faire des études, mais ce que j’écris, je le fais avec le cœur et comme je le pense.

Des hommes seuls sont arrivés avec des petits moyens à produire des films, ce sont Jean Pierre Lledo, Charly Cassan ou les frères Pérez. Pourquoi ne fait-on pas appel à leur savoir ? Sont-ils des pestiférés parce qu’ils n’ont pas fait appel au courant de pensée imposé par certains ? Pourquoi chercher à jouer dans la cour des grands alors que ceux-ci ont toujours refusé de regarder objectivement la mémoire des exilés que nous sommes ?

A l’heure où l’on parle encore d’union, de film, de mémoire ou de commémoration de notre exil, des discours, communiqués ou scénario catastrophe expriment l’exclusion et la calomnie. La haine revient à chaque fois pour mettre une couche de doute sur les réfractaires à la pensée unique. Lorsque des campagnes et appels à la vindicte populaire sont lancés contre ces réfractaires qui s’opposent à la ligne tracée par ceux qui se prétendent les représentants officiels de la communauté et de son pouvoir, il y a de quoi être inquiet sur le devenir de cette communauté. Avec une haine entre ce que je crois être des compatriotes, jamais la communauté Pieds-Noirs ne connaîtra la paix et la sérénité pour faire aboutir un grand projet. Les valeurs de nos pionniers, celles que nos anciens nous ont inculquées sont en train de foutre le camp.

Pour ce film sur lequel je fondais des grands espoirs, à l’heure actuelle certains protagonistes m’ont même dégoûté au point où s’il sortait miraculeusement d’une caméra, je ne pense même plus que j’irai le voir. Les braises allumées et entretenues dans ce ravin resteront chaudes et rouges encore longtemps.

Le vrai grand film de l’épopée complète de nos anciens de 1830 à 1962 reste à écrire à la manière d’une saga. Peut-être que nos petits enfants pourront un jour en voir les images.

Mektoub

Diobône

P.S. : Bien entendu, je m’attends à recevoir encore des messages haineux mais maintenant je dis comme les copains : «les chiens aboient et la caravane passe.» Je dis aussi à P. Barisan : «Bien faire et laisser dire, ton travail honnête sera un jour reconnu. En attendant sors-toi de ce merdier dans lequel tu es tombé.»

Jean Pierre Bartolini

|

|

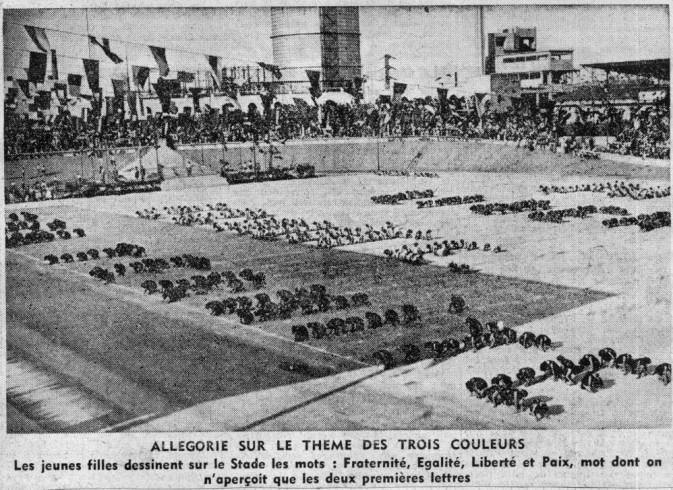

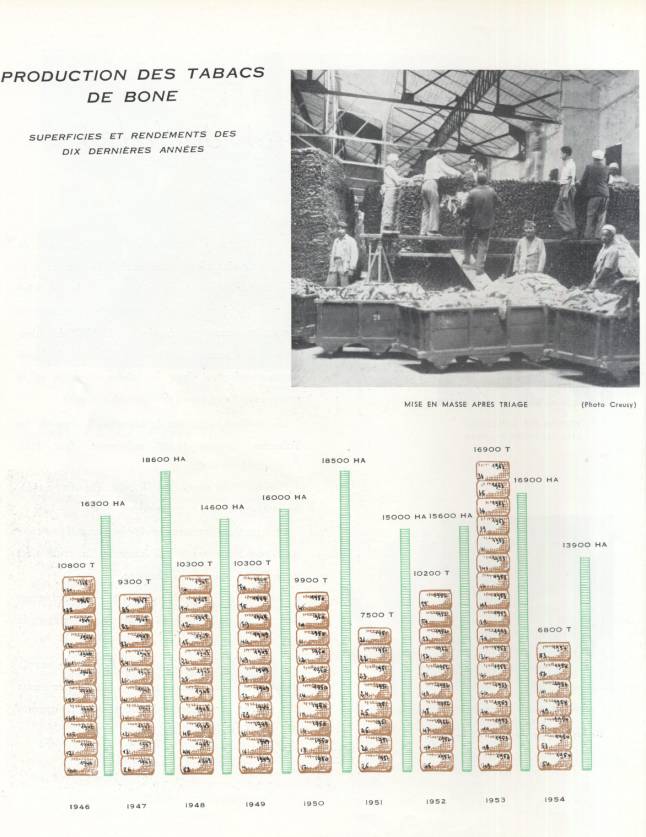

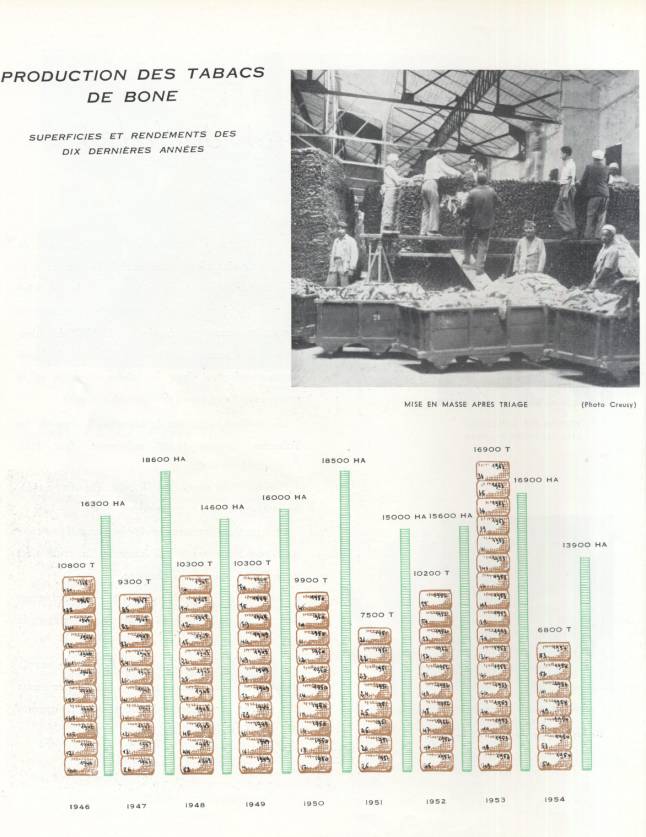

LA CULTURE DU TABAC DANS LA REGION DE BÔNE

La plaine de Bône donnait d’excellents tabacs, variés comme couleur, souvent jaune clair ou orange, aromatiques, désignés sous les noms de Zina, Choucha, Arfi Safi, H’Sfeur, Namra, Cabot et dont quelques-uns uns pouvaient être employés avantageusement en mélange avec certains tabacs étrangers.

Plan de cabot Jeunes plants de cabot

Cette culture revêt un caractère essentiellement familial et elle intéresse au premier chef la population musulmane qui, soit directement, soit en métayage, exploite presque en totalité les superficies cultivées en tabac.

Cette production était bien souvent pour eux l’unique ressource, ressource bien aléatoire lorsqu’elle était laissée aux seuls moyens dont pouvaient disposer les pauvres familles de fellah.

Le tabac était pourtant avec la vigne la culture qui convenait le mieux à la région Bônoise.

Ne pas s’intéresser au développement d’une telle culture, c’eût été vouloir maintenir dans la pauvreté une population laborieuse.

Les innombrables petits planteurs de tabac de la plaine n’avaient aucun moyen d’abriter leur récolte au moment de la mauvaise saison pour attendre les acheteurs.

Ils étaient obligés de vendre le plus rapidement possible. Et les spéculateurs n’attendaient que ce moment là pour venir offrir d’acheter la récolte menacée de pourrir sous la pluie et l’humidité.

Alors les infortunés planteurs étaient obligés de vendre, le plus souvent à vil prix, une récolte qui représentait le labeur de toute une année et dans laquelle ils avaient placé tout leur argent.

Cette situation se renouvelait chaque année.

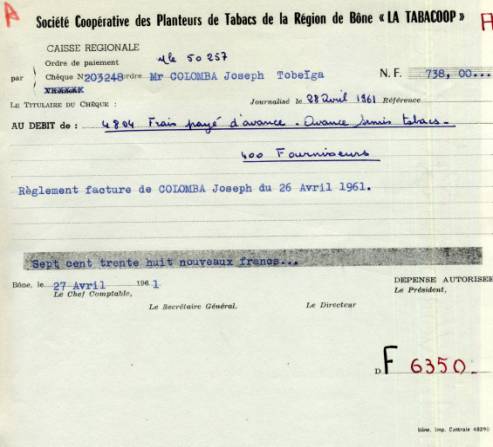

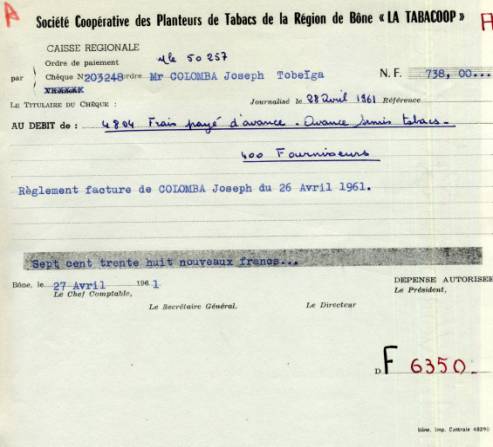

C’est ainsi que les planteurs de tabac (Français et Français Musulmans) furent conduits à s’unir pour créer le 17 février 1921 « la Société coopérative des planteurs de tabac de la région de Bône » ou TABACOOP par la fusion des docks coopératifs et la société des planteurs. Elle fut la base, la pierre angulaire de tout l’édifice de la mutualité agricole dans l’est Algérien.

Ils eurent la possibilité de se procurer des avances en espèces, en cours de campagne, ce qui les empêchait d’être pressés par le besoin et de risquer d’être victimes des prêteurs qui en profitaient pour accaparer leur récolte à des prix plus rémunérateurs

Avec ces objectifs économiques, allaient de pair des réalisations sociales : fixation à la terre du planteur par une culture familiale, élévation de son standard de vie.

La TABACOOP qui a été la première des coopératives et qui a été la plus puissante et a essaimé toutes les coopératives filiales, groupées au pied de l’antique Hippone.

On peut dire que la période 1920-1929 demeura dans les annales de l’Est Algérien, comme celle de la prospérité par l’agriculture.

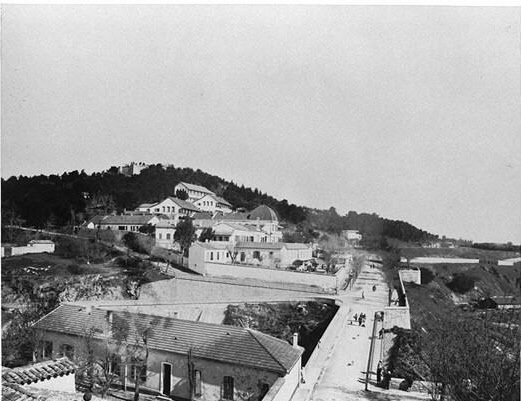

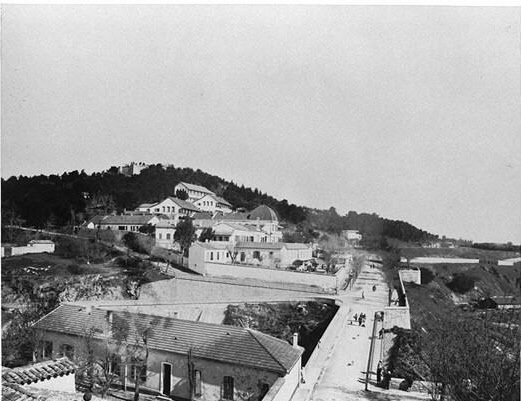

Vue d’ensemble des Coopératives installées dans le quartier d’Hippone

La sortie du personnel des Docks d’Hippone

Le personnel des Docks d’Hippône de la Tabacoop

Elle fut provoquée par l’initiative privée qui s’exerça par la création et le développement des syndicats, coopératives et caisses de Crédit Agricole qui assurèrent aux moyens et petits propriétaires français et Français-Musulmans la stabilité des prix par la certitude de l’écoulement de la production et pour tous, la consolidation de la propriété.

C’est la terre qui a déterminé l’expansion de la cité Bônoise

de 1920 à 1949, 70 000 habitants en 1926, 83 000 en 1936

et près de 120 000 en 1954

Vue intérieure de l’un des docks de la Tabacoop, à Hippone

Maison de l’Agriculture

Tabacoop : Intérieur des docks d’Hippone

Fin 2ème partie: ciantar.charles@wanadoo.fr

|

|

| Pour nos chers Amis Disparus

Nos Sincères condoléances à leur Familles et Amis

|

Par Mme Andrée Pernice

Décès de M. Marcel Pernice

Marcel est né le 02/09/1949 à Herbillon dans la maison de ses grands-parents Martin. Marcel est né le 02/09/1949 à Herbillon dans la maison de ses grands-parents Martin.

Il y a ensuite passé toutes ses vacances scolaires, ses parents travaillant à Djidjelli, (sa mère au bureau de poste et son père, après avoir été marin comme tous les Pernice, est entré à la gendarmerie). Après avoir profité des joies du soleil, de la mer et de l'insouciance de l'enfance il a rejoint la métropole en octobre 1962.

Rapatriés à Arras, la famille se regroupe à Dijon où il rencontre Andrée puis tous les deux s'installent à Orléans en 1973.

Ses années passées en tant que moniteur d'auto école puis d'agent à la poste ont été ensoleillées par la naissance de ses 2 enfants Loïc et Sandrine.

Il aimait aménager sa maison de Grayan en Gironde, son coin de paradis, où il aimait se ressourcer, il souhaitait que ses cendres y soient déposées au pied de son rosier préféré.

Il avait pratiqué l'escrime lors de ses années passées à Dijon mais il avait pris goût à l'inactivité sportive. Puis le sport a fini par le rattraper et il s'est pleinement investi dans le club de tir sportif de St Denis en Val d'abord simple licencié puis membre du comité directeur puis secrétaire et arbitre.

Il aimait jouer de la guitare. Ecouter Brassens, Brel, Polnareff mais aussi Fausto Papetti ou de la musique irlandaise. Il avait la passion des livres et avait toujours des mots croisés dans ses poches.

Mais depuis quelques années son loisir préféré consistait à s'occuper de ses 3 petits enfants: Océane, Cassie, Arthur, jouer avec eux, leur apprendre la vie des lutins de la forêt en construisant des cabanes ou bien en inventant des contes du soir.

L'an dernier il a eu le grand bonheur de retourner sur sa terre d'enfance retrouver cette chaleur qui l'a vu grandir et qu'il a su redistribuer autour de lui. Ce retour a été intense en émotions. S'asseoir sur les bancs de l'école avec un copain de classe ou revoir la maison natale ont été les points forts. Il était tout simplement heureux.

Son seul regret : trop court; son grand souhait: y retourner plusieurs jours.

Depuis le voyage il en parlait quasiment tous les jours et début juin il avait émis le vœu de coucher sur papier ses souvenirs. Il savait tellement bien parler de son pays et surtout d'Herbillon.

Marcel avait encore beaucoup de projets, personne n'est maître de son destin, ainsi va la vie.

Andrée Pernice

Mon Adresse pour me joindre : Andrée Pernice

================

Bonjour à tous,

Herbillon 1949 – Orléans 2011

C'est avec beaucoup de peine que je vous annonce que Marcel Pernice nous a quitté le 16 juillet 2011.

La cérémonie religieuse et la crémation ont eu lieu à Orléans.

Marcel avait intégré le groupe des voyages en Algérie en 2010. Il avait revu Herbillon sa ville natale et Djidjelli où il a passé sa prime jeunesse. Longtemps il avait rêvé de ce voyage qui fut un des grands moments de sa vie, riche en émotion en découverte et en retrouvailles. Marcel est le 2ème du groupe à rejoindre le Jardin des Etoiles.

Il était prêt à retourner pour un séjour encore plus long car il sentait qu'il en avait besoin.

Pour nous aussi, cela a été un grand moment d'émotion que d'avoir été présents à ses cotés et de le voir si heureux.

Les lecteurs de la Seybouse se joignent à nous pour présenter nos sincères et fraternelles condoléances afin d'accompagner la famille dans cette terrible douleur.

Au revoir Marcel

J.P.B.

©§©§©§©§©§©§©

Par M. Xavier Sarail

Décès de Mme Josette Sarail

Jean Pierre

Triste nouvelle, après 2 ans d'espoir Josette nous a quitté le 22 juillet 2011

Très dur ....................mais sans souffrances.

Xavier

Mon Adresse pour me joindre : Xavier Sarail

Née à Bône, Josette Sarail était une lectrice assidue de la Seybouse. Je l'ai connue au cours d'une exposition de peinture où j'avais pu admirer ses magnifiques oeuvres sur le Sahara. L'hommage que lui rend un ami Saharien est à la hauteur de la modestie qu'elle affichait.

Au revoir Josette. J.P. B.

©§©§©§©§©§©§©

Par M. Nicolas Duchenne

Décès de M. Gérard Mayer

Gérard Pierre Edouard MAYER fils de René MAYER, ancien maire de

PENTHIEVRE s’en est allé le 12 septembre 2011 à l’âge de 73 ans. Gérard Pierre Edouard MAYER fils de René MAYER, ancien maire de

PENTHIEVRE s’en est allé le 12 septembre 2011 à l’âge de 73 ans.

Après l'exode, la famille s'est posée dans le Poitou dans un petit village, Haims, à 45 km de Poitiers.

Là avec son frère Didier (décédé en 1994), et leur père, ils firent de leur propriété " la Rangeardière " un havre de paix mais surtout de labeur avec l'âme de pionnier qui a toujours animé les pieds noirs.

De son mariage avec Yvette en 1963, il eut trois enfants, Frédérique, Corinne et Stéphane.

La maman, aujourd'hui âgée de 97 ans, ses sœurs, Pierrette et Andrée ont complété une famille unie et solidaire.

Gérard a décidé de partir, épuisé par les traitements ; Conscient jusqu'au bout, il a eu le temps de parler avec les siens pour laisser quelques directives.

Il s'en est allé mais les dernières années (2006 à 2009), déjà atteint d'un cancer furent malgré tout les plus belles. En effet il retrouva sa terre natale, rencontra des gens qu'il connaissait ou leurs descendants.

La traversée du village, se fit en 4 heures lors de sa première visite, il aura eu le plaisir d'aller à l'école d'Agriculture de Guelma, et parcourir les sentiers où il avait grandi. Il parlait l'arabe couramment, et ce fut très utile pour nous qui l'accompagnons dans son périple.

Un plaisir immense qui lui remplissait ses jours et ses nuits, une fois revenu en France.

Il avait demandé à Jean Pierre, lors de la rencontre du groupe de ces voyages, les 23 et 24 juillet 2011 d'organiser encore un voyage mais y croyait-il vraiment…le mercredi suivant la maladie accélérait son processus de destruction. Il a fermé les yeux en présence de sa femme, 2 de ses enfants, et ses deux sœurs qui le veillèrent jour et nuit à l'hôpital pendant les derniers douze jours.

Ce n'est pas une page qui se tourne mais un livre qui se ferme. Une mémoire de l'Algérie s'est éteinte.

Nicolas Duchenne

Epoux de Pierrette Mayer

Mon Adresse pour me joindre : Nicolas Duchene

================

Le 12 septembre nous avons appris la terrible nouvelle du départ de Gérard Mayer, bien que nous savions et que nous attendions ce moment, nous avons du mal à l'accepter. C'est avec tristesse qu'une âme s'envole, elle laisse des pleurs et un abîme pour ces proches. La délivrance de la douleur viendra avec le temps pour ne garder que les moments merveilleux.

Comme le dit Nicolas (plus haut), Gérard était un véritable pionnier. Avec son père et son frère ils avaient acheté un domaine de 150 Ha où rien ne poussait, ce n'était que du " marécage ". Les locaux les prenaient pour des fous quand ils disaient qu'ils allaient ensemencer et faire pousser des céréales sur cette terre. Tous ces gens moqueurs attendaient qu'ils se cassent la figure. Ces pionniers reproduirent le travail fait par leurs ancêtres dans la plaine de Bône. Ils firent venir des USA une vieille machine agricole abandonnée, ils la démontèrent et la remirent en fonction avec des modifications. Ils en firent une machine qui creusait des tranchées, posaient des tuyaux (drains) et rebouchèrent tout cela. Ils drainèrent ainsi 130 Hectares. Ils gardèrent 20 hectares pour en faire 5 étangs de récupération des eaux où ils élevaient du poisson. Bien entendu les 130 hectares donnaient les résultats escomptés ce qui leur permettait d'avoir des bovins et des ovins. Ils se suffisaient à eux même.

Voilà un savoir-faire qui a fait ses preuves en Algérie et qui a été reproduit en France. De quoi faire bien des jaloux et un exemple à citer sans modération.

Il est parti en paix et nous garderons de lui un merveilleux souvenir de nos voyages en Algérie. Nous pensons beaucoup à toute sa famille et surtout à sa Maman (97 ans) qui voit partir un autre fils après son époux.

Comme dit, notre groupe de voyage, nous venons de perdre encore un de nos frères................... Gérard est le troisième du groupe.

Gérard a été inhumé dans le petit cimetière de Haims

où il a rejoint son père et son frère.

Tous ceux qui ont eu la joie de le revoir en juillet lors de nos retrouvailles autour d'un méchoui à la maison et de voir la force qui émanée de lui pour combattre ce maudit crabe, ont été émerveillés et remplis de bonheur. Ils se sont sentis plus forts par ce qu'il nous donnait. Même fatigué, il avait tenu à être parmi nous et pour rien au monde il n'aurait défailli, pas un instant il a fait montre de souffrance. Il avait marqué nos voyages par sa présence, son calme et la connaissance de sa terre où notre chantre Bônois Rachid Habbachi l'avait surnommé l'Orfèvre de Penthièvre. Il était apprécié de nous tous, quelqu'un de très souriant, de discret, de chaleureux. Nous le pleurons et regretterons tous.

Nous nous associons tous aux lecteurs de la Seybouse pour présenter nos condoléances à toute sa famille. La petite communauté Bônoise affectée par sa disparition, qui pleure sa perte.

Un départ est toujours triste mais ce n'est qu'un Au revoir et comme nos amis aiment citer Saint-Augustin :

" Essuies tes larmes,

ne pleures plus si tu m'aimes ".

" Il n'est plus là où il était,

mais il est maintenant partout où nous sommes ".

J.P.B.

Texte réalisé avec les extraits des témoignages du Groupe des Amis des Voyages en Algérie.

©§©§©§©§©§©§©

|

|

|

|

|

CORSAIRES, ESCLAVES ET MARTYRS

DE BARBARIE (1857)

PAR M. L'ABBE LÉON GODARD

ANCIEN CURE D'EL-AGHOUAT,

PROFESSEUR D'HISTOIRE

AU GRAND SÉMINAIRE DE LANGRES

Dominare in medio inimicorum tuorum.

Régnez, Seigneur, au milieu de vos ennemis.

SOIREES ALGERIENNES

NEUVIÈME SOIRÉE

Le rachat.

Fatma, chargée de préparer les sièges sur la terrasse, redescendit en annonçant que le sirocco soufflait. Ce n'était pas encore un vent dur et brûlant, mais seulement une haleine chaude, lui enveloppait le visage aussitôt qu'on s'exposait à l'air extérieur.

" Alors, dit Mme Morelli, on prendra le thé sous la galerie. "

Toutes les maisons mauresques ont la même disposition. Une cour carrée en forme le centre. Elle est ordinairement pavée de marbre blanc, et souvent une fontaine, jaillissant au milieu, versait ses eaux limpides dans une vasque de marbre, riche de sculpture et au galbe élégant.

Cette cour est entourée d'une galerie à jour. Le plafond en est soutenu par des poutrelles de cèdre ; des carreaux de brique peinte et vernissée dessinent, sur le pavé et sur les murs latéraux, des figures géométriques et des fleurons variés comme ceux du kaléidoscope. La même galerie se reproduit à l'étage supérieur, et c'est là qu'il convenait de passer la soirée pour s'abriter un peu contre le vent du désert.

Le père trinitaire et MM. Morelli, n'en ressentant que le souffle précurseur, montèrent sur la terrasse pour y passer quelques minutes. L'horizon présentait de toutes parts une beauté effrayante et grandiose. La mer était comme une nappe de bitume, et ses teintes noirâtres se confondaient, vers le nord, avec un ciel de plomb. Au couchant et au sud, d'immenses lueurs rouges, sanglantes, se projetaient au-dessus des montagnes ; et à l'est, vers le cap Matifou, un vaste incendie, allumé dans les forêts par les Arabes ou par la foudre, éclairait les profondeurs lointaines et silencieuses de la nuit.

Le vent souffle à peine et par intermittence; on dirait des soupirs émanant du sein de la nature oppressée, dévorée par des feux intérieurs, et menacée d'une convulsion.

Quand le vent s'arrête, les feuilles inquiètes, détachées des arbres, tournoient encore et dansent en bruissant, sur le béton de la terrasse, comme si elles se mouvaient d'elles-mêmes. Nul autre bruit. Des peurs et des chimères vagues traversent l'espace.

" Que Dieu est grand ! dit le vieux moine.

- Oui, reprit Alfred, Dieu est grand... "

Ils restèrent quelque temps dans une contemplation muette, et leurs pensées ne rencontrèrent le sujet habituel de la conversation qu'au moment où ils abaissèrent leurs regards vers la ville, assoupie dans une atmosphère pesante.

" Voyez donc, révérend père, le minaret de la mosquée El-Djedid, il s'allonge dans l'ombre comme un spectre. Jamais cette mosquée ne m'a paru aussi monumentale que ce soir ; ces jeux d'une lumière fantastique, où se noient sa coupole et ses créneaux, lui donnent un aspect grave et religieux.

- C'est réellement la plus belle mosquée d'Alger, dit M. Morelli; tout homme de bon sens en est encore à se demander pourquoi le gouvernement français n'en a pas fait une église. Elle est bâtie en forme de croix, et il n'y aurait presque rien à faire pour l'approprier au service divin. Placez un autel sous le dôme, des cloches dans la tour large et carrée du minaret ; vous avez un temple spacieux et empreint, par sa disposition et son style, des caractères de l'architecture chrétienne.

- Il serait d'autant plus convenable d'affecter cette mosquée au culte catholique, ajouta le moine, qu'elle est l'ouvrage d'un architecte génois, puni de mort pour prix de son travail, Les imams comprirent que ce plan cruciforme était un signe de dédain pour le mahométisme. Si l'on en croit la tradition, l'esclave chrétien aurait prononcé ces prophétiques paroles

" Lorsque les chrétiens viendront s'établir à Alger, ils auront une église. "

- Léon l'Africain, reprit M. Morelli, avait sans doute en vue la mosquée de la Pêcherie au XVIème siècle, lorsqu'il disait ;

" Entre les temples d'une élégante structure que renferme Alger, il en est un plus beau et plus vaste situé au bord de la mer. Du côté qui regarde le port, il est ceint d'une très-agréable galerie ouverte (deambulacrum), bâtie sur le rempart de la ville que le flot vient mouiller. "

- Quoi qu'il en soit, dit le père Gervais, les villes de Barbarie doivent aux esclaves beaucoup d'ouvrages d'art et d'utilité publique. Les fortifications d'Alger, les travaux importants de l'ancien port, les fontaines, autrefois si bien entretenues, sont en grande partie le fruit de leur travail. Je ne foule qu'avec respect cette terre de la Boudjaréa, de Mustapha, de Saint-Eugène, de Hussein-Dey. J'y vois ruisseler partout la sueur de nos frères.

- Sauf quelques vieilles industries, empruntées pour la plupart aux peuples conquis, les Arabes et les Maures d'Espagne n'ont rien qui leur appartienne en propre, dit M. Morelli. Je voudrais bien qu'un savant eût la patience de reprendre cette matière traitée de nos jours, avec une érudition si fausse et si dépourvue de critique, par des littérateurs. Alger musulmane n'eut jamais rien de grand que ses crimes. Sa marine même est l'ouvrage des chrétiens, esclaves ou renégats. "

En ce moment, Carlotta vint prier ces messieurs de rentrer à la galerie , où l'on avait servi le thé. Ils le firent d'autant plus volontiers que l'air s'embrasait graduellement.

" Ces vitres de couleur, ces barreaux de bronze taillé, ces colonnettes torses de marbre blanc, aux chapiteaux délicatement fouillés, continua M. Morelli en indiquant ces divers ornements de la galerie, ces briques vernissées mêmes, croyez-vous que ce soit une efflorescence de la civilisation sarrasine ?

- Mais je ne l'ai jamais pensé, interrompit Mme Morelli; tout cela est italien. Je l'attribue aux esclaves, et surtout à ceux de mou pays, qui ont toujours été nombreux en Afrique. Malheureux italiens ! continua-t-elle, combien sont morts sur cette terre où nous vivons libres et heureux! L'Italie au reste a dû, elle aussi, faire de grands sacrifices pour le rachat de ses enfants ; car sa foi vive lui montrait l'étendue des maux de l'esclavage au milieu de l'infidélité.

- Notre saint-père le pape s'est sans doute occupé beaucoup du sort et de la rançon des captifs ? demanda Carlotta en interrogeant le trinitaire.

- Oh ! certainement, dit le religieux. Les papes ont encouragé partout l'œuvre de la rédemption, comme ils ont excité toujours les nations d'Europe à s'armer pour la répression des corsaires. Ils ont sévèrement interdit aux chrétiens le commerce qui fournissait des armes aux Maures et aux Turcs. Ce crime faisait encourir l'excommunication ipso facto ; et l'impie qui en était frappé ne recevait l'absolution, même à l'article de la mort, qu'à la condition de consacrer à la terre sainte l'équivalent de ce qu'il avait fourni aux infidèles, en armes offensives et défensives, en métal, en bois de marine, en cordages, en denrées alimentaires. Il était ordonné de lire publiquement les noms de ces traîtres, les dimanches et les fêtes, dans les églises des grandes villes maritimes. Il était cependant permis aux esclaves de ramer sur les galères en course contre les chrétiens, de travailler aux chantiers de marine des corsaires, mais seulement s'ils y étaient contraints par les Turcs. Les papes ont toujours veillé aux moindres intérêts de la grande famille chrétienne ; ils ont aussi racheté directement une foule de captifs.

Pour ne citer qu'un petit nombre d'exemples, en 1585, Grégoire XIII chargea d'une rédemption en Algérie les pères capucins Pietro de Plaisance, célèbre prédicateur, et Philippe de la Rocca Contrada, accompagnés de deux laïques, Giovanni Sanna et Luigi Giumius. Le père Pietro resta à Alger, où il mourut de la peste, en assistant les esclaves dans les maisons des Maures et sur les galères.

En 1586, d'autres capucins venus à Alger dans le même but, y trouvèrent beaucoup d'esclaves des deux sexes en péril d'apostasie, à cause des tourments qu'ils enduraient ; plusieurs de ces infortunés portaient la chaîne depuis quarante ans. Les pères, au nom de Sixte-Quint, promirent au pacha quinze mille écus romains pour leur délivrance. Le pacha rendit les prisonniers sur la confiance que lui inspirait le nom du pape, Sixte-Quint se hâta d'envoyer la somme promise, et il eut la consolation de recevoir à Rome les deux cents captifs, au milieu du peuple ému d'un si touchant spectacle.

Les aumônes des souverains pontifes à la congrégation de la Propagande eurent souvent pour objet la rançon ou l'adoucissement du sort des esclaves, dans les missions que cette congrégation secourait.

- Je vois que le rachat des esclaves se faisait de diverses manières, dit Alfred, et les deux ordres des trinitaires et de la Merci n'ont pas seuls accomplis cette œuvre de miséricorde.

- Non assurément, répondit le père Gervais. Voici les principales voies par lesquelles les esclaves arrivaient à la liberté ; ils se rachetaient eux-mêmes, soit au moyen du pécule qu'ils avaient amassé au service de leurs maîtres, soit au moyen de la rançon que leur famille envoyait par l'intermédiaire du consul. Ou bien, ils étaient délivrés par les religieux des deux ordres rédempteurs, qui appliquaient à cette fin une portion des revenus de leurs couvents et les aumônes des fidèles. Les autres ordres ont été chargés d'ailleurs de bien des rachats, soit par de riches particuliers, soit par des associations de charité. Les franciscains, les lazaristes ont largement partagé nos travaux.

- On dit, père, que saint Vincent de Paul a été esclave à Tunis, interrompit Alfred.

- C'est vrai ; et l'Afrique a été le théâtre de sa charité et de celle de ses disciples. Ajournons à demain, si vous le voulez, ce qui les regarde.

Enfin, continua le vieillard, les négociations de rachats ont été confiées aussi à des laïques honorés de cette mission par leurs souverains.

- Certes, dit Alfred, ces laïques devaient être des hommes d'une remarquable vertu.

- Je puis vous faire connaître un de leurs modèles, mon ami, reprit le vieillard. C'était un homme simple, pieux et dévoué ; ce qui ne l'empêchait pas d'être encore un vrai gentil homme et un homme d'esprit : don Diego de Torrès.

- J'ai entendu prononcer son nom quelquefois.

- Eh bien ! je vais le laisser raconter lui-même une partie de son histoire. Elle fera ressortir les épreuves que traversaient souvent ceux qui remplissaient les mêmes fonctions.

" J'étais, dit-il, dans la maison de François de Torrès, mon père, au pays de Campos, et n'avais que dix-huit ans, quand je fus tenté de voyager. Je découvris mon dessein à mon père, je lui demandai la permission de l'exécuter, et, ayant reçu sa bénédiction, je me rendis à Séville, en 1544, dans la pensée, de partir d'Espagne à la première occasion. Là, je contractai des relations amicales avec Nicolas Nunez, qui avait son gendre Fernand Gomez en Barbarie. Fernand, en qualité de racheteur de prisonniers, servait dans ce pays le sérénissime roi don Juan, qui, pour récompense, lui donna la décoration de l'ordre du Christ. Nunez me persuada d'aller au Maroc pour aider son gendre en ses affaires. Encore que je fusse jeune, je pouvais lui succéder un jour, en me rendant capable de remplir sa charge.

" Je suivis ce conseil, qui ne m'a pas beaucoup enrichi ; car il est impossible qu'un homme qui va pour payer des rançons devienne riche, voyant devant ses yeux tant de misères auxquelles il faut remédier. En effet, mon prédécesseur était fort à l'aise quand il partit pour la Barbarie; il est revenu avec une dette de sept mille ducats ; il en devait deux mille à Moulê-Arrani, fils du chérif, et cinq mille à Ibrahim et Isaac Cabeça, qui sont deux frères juifs. Toutefois je ne me repentirai jamais d'avoir marché sur les pas de cet honnête homme, parce que je pense avoir servi Dieu dans ma charge et expié une partie de mes péchés.

" Je m'embarquai à Cadix dans une caravelle, et avec un vent favorable nous arrivâmes à Mazagran. Le gouverneur Louis de Lorero me fit bon accueil, et au bout de trois jours nous suivîmes la côte jusqu'à Saffie, où je débarquai. Puis je me dirigeai vers Maroc avec les marchandises que j'apportais, Mais les chaleurs étaient alors si grandes en Barbarie, que nous bûmes toute l'eau que nous avions, et fûmes forcés de creuser un puits dans le sable, afin de ne pas mourir de soif durant le chemin. J'entrai à Maroc le jour de la Fête-Dieu, et j'allai loger à l'Alhondiga, au quartier des chrétiens, où je fus bien reçu par Fernand Gomez. "

Ils s'occupèrent ensemble du sort des prisonniers, qu'une guerre perpétuelle entre le chérif et les présides espagnols amenait à Maroc. Le chérif avait alors à cœur de châtier Louis de Lorero, gouverneur de Mazagran. Dans une rencontre, celui-ci eut vingt-cinq hommes faits prisonniers, entre autres Lazare Martin, auquel il dut la vie. Le capitaine du chérif, fier d'avoir remporté cette victoire, se hâta d'envoyer à Maroc les têtes des chrétiens morts sur le champ de bataille. On les exposa sur la place du palais. " Je m'y trouvai ce jour-là avec plusieurs autres, pour savoir la cause de ce bruit, continue don Diego ; lorsque je la sus et que je vis le petit peuple qui accourait en foule à ce spectacle, je n'osai me hasarder à passer outre, et, prenant des rues détournées, je me retirai vers la douane. Mais, quelque diligence que je fisse, je ne pus y être sitôt qu'il n'y eût déjà de petits barbares occupés à rouler cinq têtes à la porte. Ils s'amusaient à les casser à grands coups de pierre, déshonorant les chrétiens par de piquantes injures. A cette vue, je me retirai dans la boutique d'un Maure qui était mon ami.

Alors il sortit avec moi, nous ouvrit un passage, un bâton à la main, et me mena jusqu'à la porte de la Douane, où j'entrai par la poterne, et je mis avec moi les têtes qui étaient sur le seuil; ensuite nous les enterrâmes avec beaucoup de tristesse. "

Fernand et Diego essayèrent de racheter Lazare Martin; mais ce fut impossible : le chérif exigeait dix mille ducats.

Un an après, Lazare réussissait à fuir et à gagner Mazagran. Il s'était évadé de la basse-fosse où on le tenait enfermé, par une ouverture qu'un des captifs avait mis un an à pratiquer, au moyen d'un crochet de fer. Huit de ses compagnons arrivèrent avec lui au préside ; mais, pour ceux qui furent repris, on les fouetta et on leur brûla le ventre et le menton avec des torches ardentes, de sorte qu'ils n'avaient plus aucune figure d'homme. " On les eût fait mourir à force de coups, dit don Diego, si Fernand Gomez et moi n'eussions couru au lieu où l'on tourmentait ces pauvres chrétiens. Aussitôt que Fernand fut arrivé, comme il était aimé de ceux qui étaient chargés de les faire punir, il les pria d'avoir pitié de ces malheureux esclaves. On cessa de les maltraiter, et nous, nous ne songeâmes plus qu'à les faire panser. "

Diego succède à Gomez; celui-ci rentre en Portugal avec des gentilshommes qui, depuis vingt-cinq ans, portaient des fers du poids de quarante livres. Un des premiers actes de Diego fut de prévenir le gouverneur de Mazagran, au moyen d'une dépêche écrite à l'encre sympathique, que le chérif méditait d'enlever la place par surprise. C'était jouer sa tête; mais cet homme généreux n'hésitait point à le faire, pour le service de Dieu et de sa patrie. Il ne craint pas de reprocher au chérif, qui retient des prisonniers contre le droit des gens, la lâcheté d'un manque de parole. On le jette en prison contre toute justice. Mais son caractère énergique et franc lui concilie l'estime des princes maures eux-mêmes.

Animé d'une piété sincère, il tâchait de suppléer autant que possible au manque d'église et de prêtre à Maroc, il fit tapisser une salle de sa demeure, y exposa des images apportées d'Espagne, alluma des lampes et des cierges, et établit la coutume de chanter le Salve Regina le samedi et les jours de fête en cet oratoire. Il fonda une confrérie de la Miséricorde, Les marchands qui en étaient membres tâchaient de soulager les esclaves.

" Quelque temps après vint le carême, dit-il; et quand nous fûmes en la semaine sainte, je fis un petit autel en mémoire de notre rédemption. Je le fis de soie de diverses couleurs, avec douze degrés qui étaient couverts de satin blanc. Au milieu il y avait une pièce de velours noir avec force découpures de papier, vingt-quatre cierges de cire blanche et plusieurs bouquets de roses et d'œillets, Au pied des degrés il y avait, sur un oreiller, un crucifix couvert d'un voile noir, avec quatre cierges de la même cire. "

- Savez-vous, mon révérend père, interrompit Alfred, que les soi-disant esprits forts auraient mauvaise grâce à se moquer de ce sacristain-là?

- Souvenez-vous, Alfred, que le courage s'accorde bien avec l'énergie de la foi religieuse, et la lâcheté avec l'impiété.

Diego de Torrès, dénoncé au chérif, défendit le droit qu'il avait de se conduire en bon chrétien, et on le laissa libre. A quelque temps de là, il passe de Maroc à Tarudant, où on le jette sans motif dans la fosse des esclaves. Elle était profonde de plus de douze toises; on y descendait par une échelle de corde, et l'on n'y recevait qu'un faible rayon du jour. Ses souffrances y furent extrêmes ; mais il obtenait la patience en invoquant avec ses compagnons la Vierge Marie. Ils récitaient toutes les nuits le Salve Regina devant ses images. Diego resta là plus d'un an et demi. Il exerça ensuite son zèle à Maroc et à Fez, où il racheta plus de sept cents esclaves. Enfin, observant de près les ressources du pays et des chérifs qui venaient de s'y établir, il rédigea des mémoires secrets pour indiquer au roi son maître la manière de conquérir ces royaumes, où l'on ne comptait pas moins de soixante mille cavaliers.

- Nous aurions grand besoin, dit Alfred, des mémoires de don Diego de Torrès. L'intérieur du Maroc, n'est guère mieux connu du gouvernement français que l'Afrique centrale ; et pourtant, d'un jour à l'autre...

- Voilà ce que c'était qu'un racheteur d'esclaves au service du roi, dit en terminant le vieux trinitaire.

- Il faudrait maintenant, mon révérend père, reprit Mme Morelli, nous expliquer comment vous procédiez vous-même au rachat, quel était le prix d'un esclave, enfin passer en revue toutes les formalités de ces intéressantes négociations.

- Lorsque nos pères disposaient d'une somme suffisante, ils nous en donnaient avis à Alger. Nous obtenions du dey un passeport pour eux, et bientôt l'étendard de notre ordre apparaissait en vue du rivage. La nouvelle circulait dans la ville, ranimait l'espérance au cœur des esclaves, et, il faut le dire, la cupidité dans celui des Turcs. Les pères se rendaient près duc dey, baisaient le pan de sa robe, et offraient des présents en argent monnayé ou en objets d'orfèvrerie. Ils lui annonçaient la valeur du chargement du navire eu argent et en marchandises, et l'on faisait tout transporter au palais du dey. Celui-ci percevait trois et demi pour cent sur les valeurs, et douze et demi sur les marchandises. Ensuite les pères se retiraient dans une demeure qu'on leur assignait, et ils traitaient au moyen d'un drogman, souvent renégat.

Les esclaves, les Turcs, les Maures assiégeaient les religieux, mais ceux-ci devaient agir avec discernement, pour n'être pas trompés. Tout d'abord ils payaient la rançon d'un certain nombre d'esclaves que le bey les obligeait à racheter; ils choisissaient ensuite ceux de leur nation, et, s'il leur restait des aumônes, ils délivraient encore d'autres captifs. Ces affaires étaient fort épineuses : un esclave menace d'apostasier, un autre se dit atteint d'un mal qui le tuera dans les fers; celui-ci s'appuie sur les longues années de sa captivité ; celui-là sur les malheurs d'une famille qui l'attend. Les religieux, désolés d'être si pauvres, empruntaient alors à des juifs ou restaient en otage.

La rançon payée au propriétaire, il y avait encore d'autres droits à régler : dix pour cent à la douane, tant de piastres aux khodjas, tant au capitaine du port, tant pour étrennes aux soldats d'escorte qui avaient protégé les acheteurs depuis leur arrivée. On acquittait ces droits en boudjous (pièces de un franc quatre-vingts centimes), en rial?draham-segher (de soixante centimes) et autres monnaies du pays.

Il n'est pas facile de marquer le prix de rançon ; car il a varié selon les temps, la valeur présumée des esclaves et la cupidité des propriétaires. Les pères trinitaires Mathurin, Jean de la Faye, ministre de la maison de Verberie, Henry le Roy, de celle de Bourmont, disent, dans leur relation de voyage au Maroc, en l'année 1723 et suivantes :

" Les chrétiens captifs au royaume de Maroc appartenaient tous au roi, qui n'accorde presque jamais leur liberté que quand ils sont invalides; encore exige-t-il des sommes exorbitantes. On a pu voir dans la relation précédente de l'un de nos pères, de l'an 1704, que pour des présents de la valeur de plus de quatre mille piastres, il ne leur accorda que douze captifs : on verra dans celle-ci que pour la valeur de six mille nous n'en avons pu retirer que quinze. "

La rançon des prisonniers vulgaires du beylik d'Alger, sans les droits, était de cinq à six cents rials, c'est-à-dire de trois cents à trois cent soixante francs. Si l'esclave n'était pas chétif, si son industrie était fructueuse pour le maître, ou si on le soupçonnait d'être d'une famille riche, la rançon montait à mille livres, et quelquefois bien plus haut. A la fin du XVIIIe siècle, le bey de Tunis ne rendait guère un homme pour moins de trois cents sequins de Venise, ou trois mille six cents francs ; une femme valait; jusqu'à sept cents sequins, ou sept mille deux cents francs.

Et il fallait voir les vieux juifs, de grosses lunettes sur le nez, peser les écus avec plus de soin qu'un lapidaire en Europe ne pèse un diamant

Encore s'il y avait eu constamment bonne foi de la part des musulmans dans ces marchés ! Mais on n'imagine pas quelles injustices, quelles odieuses chicanes venaient suspendre le départ et peut-être même rompre la convention.

- Cela n'étonne pas ceux qui ont fait des affaires avec les Arabes, dit M. Morelli ; ces gens-là ne savent pas ce que c'est qu'une parole donnée. Vous achetez un cheval à un Arabe cent douros ; l'affaire est conclue; vous ne quittez pas votre Arabe ; vous arrivez avec lui devant la tente où est son cheval entravé ; vous croyez qu'il va vous livrer l'animal; vous lui tendez le sac de douros :

" Voilà les cent douros, " dites-vous. Mais notre homme s'est ravisé :

" Cent douros ! s'écrie-t-il. Sidi-Abd-er-Rhaman ! y pensez vous ? une pareille jument pour cent douros ! Makâch ! "

Vous êtes stupéfait; mais il en faut prendre son parti. En vain sous représenterez qu'on était contenu de cent douros ; l'Arabe en veut maintenant cent vingt. Il ne reste plus qu'à vous retirer; à moins que vous ne préfériez entendre un éloge enflammé des liants faits et des brillantes qualités de la cavale. Écoutez; il s'en faut peu qu'elle ne descende en droite ligne de la jument du Prophète; d'El-Borak, à la crinière d'or et à la queue de pierreries.

C'est la même scène s'il s'agit d'un télis d'orge ou d'un œuf l'Arabe est convents de dix francs, il en veut douze ; de cinq centimes, il en veut dix. Il nie devant le juge ce qui est écrit par le notaire.

- Combien de fois, reprit le trinitaire, n'avons-nous pas été déçus, après ces négociations toujours lentes comme le sont toutes négociations avec les Orientaux ! Que de tracasseries, que d'extorsions n'avons-nous pas subies ! Lorsque enfin il ne restait plus un nuage pour obscurcir le regard de la justice, pas un fi l pour tendre un piège, nous et nos esclaves nous nous rendions en procession au palais du dey, Les captifs étaient dépouillés des haillons de la servitude, délivrés de l'anneau de fer qu'ils portaient au pied, si c'étaient des esclaves du beylik, et revêtus d'un manteau blanc, symbole d'innocence et de joie. Ils recevaient du divan le jeskeret ou certificat d'affranchissement, et nous prenions place à bord de notre navire, qui mettait aussitôt à la voile.

Oh ! sans doute, les esclaves que nous n'avions pas pu délivrer avaient le cœur bien serré en voyant le vaisseau cingler vers les rives de leur patrie. Mais les rachetés, ivres de joie, croyaient rêver, lorsqu'à leurs yeux s'éloignait la terre maudite, lorsque les contours de ces rivages, où ils avaient tant souffert, s'évanouissaient pour toujours dans la brume.

Et nous, le cœur partagé entre ces sentiments divers, nous nous prenions à sourire dans les pleurs.

- O mon père, quelles émotions ! dit Carlotta.

- Au débarquement, les scènes devenaient encore plus attendrissantes, lorsqu'une famille éplorée reconnaissait parmi nos captifs un père, un fils, un frère, un époux qui semblait revenir du tombeau. Après une séparation si cruelle, le bonheur de se revoir, quelquefois inattendu, allait jusqu'à l'ivresse et se traduisait par des démonstrations qu'on aurait prises pour de la folie, si la cause n'en avait pas été connue.

- Révérend père, je vais commettre une indiscrétion : Carlotta me récitait ce matin un sonnet de notre poète Giuseppe Parini sur le retour des esclaves ; Alfred l'a traduit en français. Il ne vous sera pas désagréable d'entendre cette poésie.

- J'en serai charmé, Madame, répondit le vieux trinitaire, bien que je sois un pauvre juge en littérature.

- Pendant un séjour de cinquante ans en Afrique, dit M. Morelli, vous avez eu le temps, mon père, de devenir polyglotte, comme le deviennent nécessairement grand nombre de nos prêtres d'Algérie. Alger, c'est, pour la confusion des langues, une tour de Babel. "

Carlotta dit ces vers d'une voix harmonieuse : elle justifiait le goût de Charles-Quint, qui voulait parler français à son ami, italien à sa dame :

Queste incallite man, queste Garni arse

D'Afrim al sol, questi piè rosi e stanchi

Di servil ferro, questi ignudi fi anchi

Donde sangue e sudor largo si sparse,

Toccano alfi n la patria terra ; apparse

Sovr' essi un raggio di pietade, e fianchi

Mostransi ai fi gli, alle consorti, ai blanchi

Padri che ogni lor duol senton calmarse.

O cara patria ! o tare leggi ! o sacri

Riti ! noi vi piangemmo alle meschite

Empie d'intorno, e ai barbari lavacri.

Salvate vol queste cadenti vite,

E questi spirti estenuati e marri

Col sangue del divino Agno nodrite.

Et Alfred reprit :

Enfin, ils .ont touché les bords de la patrie,

Ces esclaves brûlés du soleil d'Algérie.

Voyez ces pieds meurtris que les fers ont brisés,

Ces flancs nus, de sueur et de sang arrosés.

La charité sourit, et les chaînes affreuses

Par miracle aussitôt quittent ces mains calleuses.

Pères aux cheveux blancs, fils, épouses en pleurs,

Par de tendres baisers apaisent leurs douleurs.

O patrie adorée ! ô religion sainte !

Lois chères ! loin de vous nous jetions notre plainte

A la mosquée impie, au bagne ténébreux.

Leur vie en durs travaux s'est longtemps consumée ;

Secourez-les, chrétiens ! A leur âme affamée,

Prêtres, distribuez l'Agneau mystérieux !

- Oh ! oui, mon ami, reprit le trinitaire, la charité répondait à l'appel de ce poète chrétien ; elle n'abandonnait pas l'esclave sans ressources et encore éloigné des siens, lorsqu'il abordait au port désiré. La religion et la charité lui faisaient cortège jusqu'au seuil de la maison paternelle.

En Espagne, les pieuses cérémonies qui accompagnaient le retour des esclaves étaient très-pompeuses ; mais je préfère vous rappeler les usages propres à votre pays. Dans un de ses voyages à Tunis, en 1635, le père Dan racheta quarante-deux Français, entre lesquels un vieillard de Rouen, Noël Dubois, qui avait passé trente et un ans dans les bagnes. Il se rendit avec ces esclaves à Paris, traversant en procession Marseille et les grandes villes situées sur sa route. Les confrères et pénitents de la Trinité qui se trouvaient dans ces villes marchaient devant les esclaves ; ceux-ci s'avançaient deux à deux, revêtus du scapulaire de notre ordre et tenant dans leurs mains des chaînes brisées. Pour la plupart, sans doute, elles étaient plus qu'un symbole : en était-il un seul qui ne les eût jamais portées.

" Nous entrâmes à Paris par la porte Saint Antoine, dit le père Dan, et nous fûmes solennellement reçus par les religieux de notre couvent des Mathurins, qui vinrent à notre rencontre avec les cierges allumés.

" Deux archers de la ville, ayant hoquetons et hallebardes, et deux bedeaux avec eux marchaient à la tête de la procession. Quatre-vingts confrères de Notre-Dame de Bonne-Délivrance les suivaient pieds nus, deux à deux et revêtus de leurs aubes. Ils avaient chacun une couronne de laurier sur la tète, et en main un gros cierge de cire blanche, où, dans un ovale qu'on y avait attaché, se voyait peinte une croix rouge et bleue entre deux branches de palmier. Les religieux marchaient ensuite, séparés en deux chœurs et suivis d'un assez bon nombre d'archers de la ville en même équipage que les premiers.

" A cette dévote troupe en fut jointe une autre de quarante jeunes enfants, qu'on faisait attendre devant l'église des religieuses de Sainte-Marie. Ils avaient de petits rochets de fine toile, avec une branche de laurier en main et une guirlande sur la tête. Près d'eux était un corps de musique composé de plusieurs excellents chantres de Notre-Dame et de la Sainte-Chapelle. Comme ils eurent pris leur ordre tous ensemble, ils furent droit à la porte Saint-Antoine pour nous y recevoir, nous et les captifs rachetés.

" Cependant il n'est pas à croire combien se trouva grande la foule de peuple qui accourut de toutes paris pour voir cette procession, dont les rangs se déroulaient depuis la porte Saint-Antoine jusqu'à notre église des Mathurins, dans l'ordre suivant :

" Les exempts de la ville marchaient les premiers, suivis de quatre archers et de deux trompettes.

" Un archer portant le grand guidon de camelot blanc, où étant peinte une croix rouge et bleue, avec les armes de notre saint-père le pape et celles du roi.

" Deux autres trompettes, ayant, comme les premiers, des banderoles de camelot blanc, avec une grande croix rouge et bleue, bordées de frangettes rouges, blanches et bleues, et les cordons de même, selon l'ordinaire des guidons et des bannières de l'ordre.

" Deux bedeaux, qui devançaient la croix, après laquelle venaient les confrères de Notre-Dame de Bonne?Délivrance, habillés comme nous l'avons dit et suivis du premier chœur des religieux.

" Les quarante jeunes enfants dont nous venons de parler. L'un d'eux portait un guidon de taffetas blanc, où étaient peints à genoux deux anges tenant une croix rouge et bleue, avec tes mots pour devise : REDEMPTIONEM MISIT POPVLO SVO ; et à ses côtés il y avait deux autres enfants tenant le grand cordon du même-guidon, auprès duquel étaient aussi deux archers.

Le chœur des musiciens, suivi du dernier chœur des religieux.

" Les quarante-deux captifs rachetés. Le premier, accompagné de deux frères convers de notre ordre, portait une bannière de clamas blanc, où étaient peints d'un côté un ange revêtu de l'habit de l'ordre, tenant avec les bras croisés les chaînes de deux esclaves qui étaient à ses genoux ; de l'autre, des religieux qui rachetaient ces esclaves d'entre les mains des Turcs.

" Un autre captif, au milieu de ses compagnons, se faisait remarquer par un guidon qu'il soutenait, et où étaient peintes les armes de l'ordre : une croix rouge et bleue, ornée de huit fleurs de lis en champ d'azur et timbrée d'une couronne royale.

" Les révérends pères députés pour la rédemption des captifs et leurs associés, suivis de plusieurs archevêques.

" Voilà quel fut à peu près l'ordre de cette procession triomphante. Elle se rendit en notre église, où le saint sacrement était exposé. A son entrée les trompettes et les orgues se firent entendre à l'envi. Alors notre révérend père général, revêtu de son habit ordinaire, avec l'étole par-dessus, ayant reçu les captifs, qu'il embrassa l'un après l'autre et qui furent rangés près de l'autel, fi t les prières accoutumées en cette cérémonie. "

Cependant les bannières et les guidons furent exposés autour du grand autel, et le Te Deum solennellement chanté en musique. Un éloquent sermon fut ensuite prononcé en présence de hauts personnages de l'Église et de l'État, et de plusieurs dames de condition.

Le lendemain, la même procession se rendit du couvent des Mathurins à Notre-Dame et à Saint-Nicolas-des?Champs. Les esclaves, rentrés au monastère, y reçurent les sacrements de la Pénitence et de l'Eucharistie. On les pourvut d'habits, d'argent et d'un certificat de rachat pour les aider à regagner leurs pays.

Sur la route ces voyageurs étaient assistés par les confrères de la Sainte-Trinité.

Après la mort de saint Jean de Matha, la confrérie des trinitaires, réalisant l'idée de notre fondateur, s'était établie dans le monde catholique pour recueillir des aumônes qu'elle versait entre les mains des rédempteurs, et pour conduire les captifs après leur délivrance jusqu'au dernier terme de leur voyage.

La plupart des esclaves témoignaient à Dieu leur reconnaissance pour la liberté qu'il leur avait rendue, par des actes publics de religion ou de charité. Ils allaient en pèlerinage à quelque sanctuaire de la Vierge, et y suspendaient les chaînes ou les vêtements de la servitude. Les églises d'Espagne conservent encore les ex-voto de ce genre.

- Il en est de même de plusieurs églises en Italie, interrompit Mme Morelli ; je me souviens particulièrement d'avoir vu, dans la sacristie du pieux sanctuaire de Monténégro près de Livourne, les vêtements de la servitude offerts à la sainte Vierge par une jeune fille rachetée de l'esclavage. C'est une touchante histoire du commencement de notre siècle.

Cette jeune fille, enlevée par des corsaires barbaresques aux environs de Livourne, fut vendue à un riche musulman. Il l'enferma dans son harem, et la remit aux mains des femmes impures qui en avaient le gouvernement. Le chagrin et les angoisses de la pauvre Livournaise n'avaient de comparables que la foi vive et l'amour de la chasteté qui l'animaient. Par bonheur elle ne perdit point courage; elle leva les yeux et soupira vers Celle dont le nom béni ne fut jamais invoqué en vain ; elle s'abandonna sans aucune réserve à la protection de la Reine des vierges. La paix et la confiance descendirent dans son âme et lui communiquèrent une force invincible. Prosternée devant Dieu, elle le priait ardemment, et sans cesse elle invoquait la Mère de Jésus :

" O bonne Vierge ! obtenez-moi la grâce de Dieu; gardez moi pure, chaste, fidèle à ma foi ; je vous promets en retour mort amour et ma reconnaissance. "

Des vœux si conformes à la sainteté et à la volonté de Dieu devaient être exaucés. Trois fois la jeune esclave, protégée par le Ciel, se vit en danger de subir l'ignominie qu'elle redoutait plus que la mort ; trois fois elle en fut préservée comme par miracle. Elle continuait cette vie de prière, quand elle apprit d'un esclave qu'un chrétien venait d'arriver pour racheter des victimes de la piraterie. Elle réussit à faire passer à ce libérateur, par-dessus les murs du jardin, un billet où elle disait son nom, son pays et son long martyre. C'était le moyen dont notre Seigneur voulait se servir pour l'arracher à son malheur. Elle fut aussitôt rachetée et ramenée à Livourne.

Les transports de reconnaissance dont elle fut saisie en découvrant de la mer le sanctuaire de Monténégro sont inexprimables. Dès le commencement de son esclavage la généreuse enfant de Marie avait fait vœu, si elle recouvrait la liberté en gardant le trésor de son honneur, d'accomplir à ce saint lieu un pèlerinage d'actions de grâces.

A peine débarquée, elle ne cherche point ses parents les plus chers, mais s'achemine vers ce temple célèbre, bâti sur la colline et dédié au Seigneur sous l'invocation de la sainte Vierge. Elle monte à genoux la pente escarpée; elle arrive toute ensanglantée, mais tellement transportée par les sentiments de foi, d'amour et de reconnaissance, qu'elle est insensible aux douleurs du corps. Après une longue oraison, où elle remerciait avec tendresse une si douce mère, un Dieu si bon, elle suspendit à l'autel ses vêtements de Mauresque, comme un trophée de la grande victoire de Marie et de la grâce divine. Vous pourriez les voir encore à la chapelle de Montenegro. "

La fin de ce récit fut troublée par l'orage, qui commençait à éclater sur la ville. Un livide éclair déchira la nuée ; Carlotta et Mme Morelli se signèrent.

" Et toi aussi, Fatma ? dit Alfred. Je vois bien que le zèle de ma sœur porte ses fruits. De catéchumène tu deviendras bientôt néophyte. "

La négresse répondit par un sourire, bien qu'elle n'eût pas compris sans doute les derniers mots d'Alfred. Le jeune marin, accoutumé aux ouragans des tropiques, monta sur la terrasse comme il eût fait sur le tillac de son navire, pour regarder le ciel et la mer. Les ténèbres étaient profondes, le vent courbait la tète des palmiers de Sidi-Abd-er-Rhaman, et les lames déferlaient avec furie sur la grève.

Alfred aimait la mer quand elle est douce ; mais il l'admirait surtout dans ses terribles colères. Le regard perdu à l'horizon, il murmurait en ce moment les paroles de David : " Mirabiles elationes maris, mirabilis in altis Dominus ! Les élancements de la mer sont admirables ; Dieu, dans les hauteurs des cieux, est plus admirable encore... " On ne se retira qu'après une prière pour les navires exposés à la tempête.

A SUIVRE

|

CONTE EN SABIR

Par Kaddour

|

|

LI BOURRIQUOT AFIC SI BATRONS

FABLE IMITEE DE LA FONTAINE!

On jor li borriquot d'on kabyle jardinier

Y fir à li mon Diou, on bran réclamation

Qui ji va vos spliquer :

" Li coq ti po chanter tojor di bon matin

(Qui dire cit borriquot à mosio li mon Dion)

" Moi ji chante avant lui, y ji fir du potin,

Por ji vian al marchi, bor portir dis ognon,

Di spirges, di crisson ! !

" Qu'il bonhor mon zami, y ji soui bian content

Qui mi lisse à dormir

Tot li jor bor blisir "

Li mon Diou y pensi, " pit-itre cit borriquot

Y viendra blous content

Afic on zarbicot.

Ou biann on mozabite.

Ji va loui fir sanger, y ji li mit to d'souite

Afic l'entroponor di saloperi poublique. "

Qui son porti la sable, borvar di la Poublique.

Ma la sable y son lord, y la mir y son loann

Y ji marche la rote, afic matrac to l'tann.

Li borriquot y dire : comme ji soui coillou,

Quand ji barle à mon Diou, bor sangi mon batron !

Afic loui to li jor, quand ji viann al marchi

Ji trove por mangi, to c'qui fo, sans sarchi !

A présent son fini, li zagnon dans li sac ! !

J'en a barda blous lord, y tojor la matrac.

Li mon Diou bor cit fois, encor y loui sanger ;

Y loui donne on batron, qui cit one charbonnier,

To li jour y bromène dans la rue Bab-Azoun

Afic son batron qui son crié : " Charboun ! ! "

Li borricot encore y ni son pas contann

Li mon Diou y loui dit : " - Toi ti réclame to l'tann

Jami ti soui contan, y tojor ti m'embite

Vos ites blous d'one million, qui ti mi casse la tite !

Ti crois qui rian qui toi, ji pense to li jours

Qui ji souis bian contann, quand ,ji voir ton figour ? "

MORALE

Qui ti souis gininar, brisidann ou brifi

Janri vos ites contann

Tojor vos ites barli : Li autre sont tout bouffi

Y moi ji mange riann "

Po li jor ti bloré, por misiou li mon Diou

Barc' qui, ça qui vos ites

Tir dis ji souis pas bon

Li mon Diou son fini, y barli : " Ti m'embite

Barka fot moi la pi, ti cassi mon la tite. "

|

|

| ANNIVERSAIRE DE MARIAGE

Envoyé par Sauveur

| |

C'est un couple qui va fêter ses 25 ans de mariage et l'épouse demande à son mari :

- Mon amour, que vas-tu m'offrir pour nos noces d'argent ?

Le mari répond :

- Un voyage en Chine.

La femme, très surprise par ce cadeau magnifique, lui demande :

- Mais mon amour, si pour nos 25 ans tu m'offres ça, que feras-tu pour nos 50 ans ???

- Bah ! J'irais te rechercher.

|

|

|

| HISTOIRE DES VILLES DE LA

PROVINCE DE CONSTANTINE N°7

PAR CHARLES FÉRAUD

Interprète principal de l'Armée auprès du Gouverneur général

de l'Algérie.

|

|

LA CALLE

ET DOCUMENTS POUR SERVIR A L'HISTOIRE

DES ANCIENNES CONCESSIONS

FRANÇAISES D'AFRIQUE.

Au GÉNÉRAL FORGEMOL

Ancien Capitaine Commandant supérieur,

du Cercle de La Calle

M. de l'Isle d'Antry en mission au Bastion

Au mois d'avril 1632, M. de L'Isle-Antry, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy et Commissaire de S. M. pour les Affaires de Barbarie, se rendit en Afrique sous prétexte de s'enquérir de tout ce qui regardait le service du Roy, mais principalement pour notifier à Sanson Napollon une Ordonnance aux termes de laquelle il fut bien établi que S. M, entendait qu'il (Sanson), tint les Places de Barbarie immédiatement d'Elle et qu'Elle voulait qu'il prit la charge de la pêche du Corail et du Commerce de Barbarie.

Le 11 avril 1632, M. de L'Isle-Antry, reconnût solennellement Sanson Napollon Commandant, pour le Roy, du Bastion de France et des Forteresses du Cap Rose et de La Calle.

Voici les Documents relatifs à cette Mission :

Lettre du Roi Louis XIII à Sanson Napollon.

" Fontainebleau, le 9 octobre 1631.

" Monsieur Sanson Napollon, en conséquence des dernières résolutions que j'ai prises, en mon Conseil, sur les Affaires de Barbarie, j'y envoie présentement le Sieur de L'Isle, Gentilhomme de ma Chambre, pour réparer les contraventions faites par ceux dudit pays aux Articles de paix qu'ils ont arrêtés avec vous, pour me les présenter, aucuns desquels Articles je désire être changés; ainsi que vous dira particulièrement le Sieur de L'Isle, lequel j'envoie aussi pour voir et visiter, de ma part, le Bastion de France et autres Forteresses construites en mon nom ; sur quoi je vous ai bien voulu faire cette lettre, qui vous sera rendue par ale Sieur de L'Isle, pour vous dire que vous ayez à le recevoir dans le dit Bastion et l'assister par de là de tout ce qui pourra dépendre de vous, le considérant comme un Gentilhomme en qui j'ai toute confiance, à quoi m'assurant que vous satisferez. Je ne vous ferai celle-ci plus longue, que pour prier Dieu, Monsieur Sanson Napollon, qu'il vous ait en sa sainte garde.

" Louis. "

Du Cardinal de Richelieu.

" Fontainebleau, le 9 Octobre 1631.

" Monsieur Sanson Napollon, le Roy envoyant le Sieur de L'Isle-Antry au Bastion et en Alger, pour Affaires concernant son Service et le bien de ses Sujets, j'ai bien voulu faire cette lettre pour vous assurer de la continuation de mon affection en votre endroit et vous prie, par même moyen, de vouloir assister le Sieur de L'Isle aux lieux où vous êtes, en ce quoi il pourra avoir besoin de vous, comme une personne que j'affectionne particulièrement. Je me promets cela de vous, qui m'empêchera de vous en dire davantage, sinon que je suis votre affectionné ami à vous servir.

" LE CARDINAL DE RICHELIEU. "

Lettre écrite au Roy par Sanson de Napollon, le 26 Avril 1632 .

" SIRE,

" J'ay reçeu des mains de M de L'Isle la lettre que Votre Majesté m'a fait écrire, le Onzième Octobre dernier, et, satisfait au contenu d'icelle et à tout ce que le Sieur de L'Isle m'a demandé et commandé de votre part. Je remercieray toujours le Ciel des faveurs que j'ay reçues, d'être, à Votre Majesté, très humble et très fidèle sujet et serviteur, et ne tiens rien si cher dans ce monde que cet honneur, espérant que mes services vous seront toujours agréables, me remettant au Rapport que le dit Sieur de L'Isle fera, à Votre Majesté, de tout ce qu'elle désirera savoir de ce Païs.

" Quant aux Affaires d'Alger, il me semble qu'elles sont aisées à accommoder et de retirer cent cinquante Français qui sont détenus, si Votre Majesté commande que les Turcs du dit Alger, qui sont en vos Galères, soient restitués, ainsi que Votre Majesté aura vu par les dépêches, qu'il y a trois mois que le Bacha et Milice ont écrites à Votre Majesté, tellement qu'il y a deux choses à faire sur ce sujet :

" La première est un Commandement, de Votre Majesté, à M. le Général de vos Galères, de rendre les dits Turcs ; - le second, les deniers que le dit Sieur Général prétend de retirer à raison de cent écus pour chacun. Il ferait difficulté de rendre les Reniés, desquels les Turcs font plus de cas, pour être dans leur Loy et leur protection, et lesquels ont beaucoup de crédit par toute la Turquie et exercent les plus grandes charges. Il me semble que ce n'est pas un sujet qui mérite qu'on s'y arrête, et que, pour cinq ou six Reniés qui sont déjà perdus, laisser périr cent cinquante Français qui sont en danger et beaucoup d'autres qui peuvent tomber en leurs mains ; le pire est que les Corsaires ne laissent pas de faire mal jusqu'à ce que la dite restitution soit faite, et le plus tost qui se pourra ne sera que le meilleur pour le bénéfice des Sujets de Votre Majesté, à qui je prie Dieu, etc.

" SANSON NAPOLLON. "

Lettre écrite à M. le Cardinal Duc de Richelieu,

par Sanson Napollon, le 26 Avril 1632

" Éminentissime Seigneur,

" J'ay reçeu des mains de M. de L'Isle, la lettre qu'il a pleu à Votre Grandeur me faire écrire du 21 Octobre dernier. Je rends grâces à Dieu de me veoir si glorieux que d'estre au nombre de vos serviteurs et vous asseure qu'en toutes les occasions où je pourray donner les preuves de ma fidélité et de mes services, Votre Éminence en verra les effets.

" J'ai reçeu avec un contentement le Commandement que M. de Lisle m'a fait de la part de Sa Majesté, lequel je conserveray toujours et perdray plutost la vie que d'y manquer. Tous le contentement que j'ay est d'estre dans l'impuissance de n'avoir peu servir mon dit sieur de L'Isle ainsi qu'il mérite, veu le lieu qu'il possède dans la grâce de Votre Éminence ; à tout moins il aura reconnu ce qui est de mes bonnes volontés ; sa vertu et son bel esprit lui auront fait connoistre et comprendre tout ce qui est du Bastion et de ses dépendances, de quoi il en fera un Rapport à Votre Eminence et de tout le reste des affaires de Barbarie ; et parce que Votre Éminence recouvra plus de satisfaction de son Rapport que je ne lui en pourrai donner par une lettre, je m'en remets à lui ; seulement supplierai-je Votre Éminence d'être assurée de mon fidèle service, n'ayant aucun désir que de servir le Roy, à cette fin qu'il se parle de son nom en ce pays de Barbarie et que cela apporte, à ses Sujets, du bénéfice ; et si j'ai le commandement de poursuivre le dessein que je jugeray pouvoir réussir pour le bien de son service, je le feray, espérant qu'il aura bon sujet à la satisfaction de sa Majesté. Les affaires d'Alger sont en désordre entre eux ; néanmoins ils ne laissent pas de faire du ravage.

" Le sujet de la contravention arrivée depuis le Traité de paix a été causé par les Turcs que Monsieur le Général des galères a retenus, qui est la cause qu'on a retenu en Alger cent cinquante Français, sans les déprédations que feront à l'avenir les Corsaires.

" (Il répète ici ce qu'il dit dans sa lettre au Roy, ci-dessus).

" Pour moi Éminentissime Seigneur, je n'y ay autre intérest que les œuvres de pitié que chacun doit avoir pour les pauvres âmes qui souffrent en Barbarie, pour la liberté desquelles il y a longues années que j'emploie tous mes travaux, mes soins et mon bien et continueray toujours avec plus d'affection, me voyant serviteur de votre Éminence, à laquelle je prie Dieu.

" SANSON NAPOLLON. "

Déclaration faite par M. De L'Isle à M. Sanson Napollon.

" Ayant mis pied à terre dans les Costes d'Afrique, le onzième d'Avril 1632, visité, par le Commandement du Roy, le Bastion de France, le Fort du Cap Rose et celui de La Calle, pris connaissance et tiré instruction bien particulière de l'état des dites Places et du Négoce de Barbarie, et entièrement satisfait sur tout ce qui peut regarder le Service du Roy, par le sieur Sanson Napollon, pourvu pour y Commander, d'une Commission scellée du grand Sceau, en date de Monceaux, du 29 Août 1631, en vertu de l'ordre et pouvoir exprès à nous donné, du Roy, à Fontainebleau, le huitième Octobre 1631.

" Avons déclaré et déclarons au dit Sanson Napollon que Sa Majesté entend qu'il tienne les dites Places immédiatement d'Elle et lui en réponde de sa vie.

" Qu'Elle veut qu'il prenne la Charge de la Pêche du Corail et Négoce de Barbarie, qui, par les profits et revenus qui en pourront provenir, il prenne le fond nécessaire pour la dépense de l'entretienement de lui et des dites Places, et que, du surplus, il en rende bon et fidèle compte à qui Sa Majesté commandera, le tout jusqu'à ce qu'autrement il en soit ordonné par Sa dite Majesté..

" Fait au Bastion de France, le 29 Avril 1632.

" PHILIPPE D'ESTAMPES. "

" L'An mil six cent trente-deux, le onzième jour d'Avril, nous Charles Gatien, écrivain du Bastion de France, en Barbarie, faisons savoir à tous ceux qui ces lettres verront, que le dit jour est arrivé en cette Place du Bastion, M. Philippe d'Estampes, Seigneur de L'Isle-Autry Lamotte Vouzeron Orsay, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy, Lieutenant de Monseigneur le Cardinal, dans le Vaisseau Amiral, lequel a dit qu'il a esté député Commissaire du Roy, pour venir visiter le dit Bastion et autres Places construites en cette coste, au nom de Sa Majesté:

" Aussitôt que le Capitaine Sanson Napollon, Commandant pour le Boy, en la dite Place, a vu débarquer le dit sieur de L'Isle, il est allé à sa rencontre et avec grande joie et contentement l'a reçu, a fait ouvrir toutes les portes du Bastion dans lequel le dit sieur de L'Isle a pris un logement.

" Le 18 du dit mois, le dit sieur de L'Isle est allé à Cap de Rose, visiter le Fort et l'Équipage qui est dedans : le 22 du même mois, il est allé visiter le Port et le Fort qu'on appelle La Calle, l'ayant le Capitaine Sanson de Napollon, accompagné partout pendant le séjour que le dit sieur de L'Isle a fait au Bastion. Il a vu et visité toutes les Places et habitations, et aussi vu tout ce qui est en dedans, ayant requis le dit Capitaine Sanson de lui donner l'Estat de toutes les affaires du Bastion, le nombre des personnes qui y habitent, tant en la garnison que les équipages pour la Pêche du Corail, maistrances, personnes de la marine et autres, qui servent dans les dites Places, ensemble de tous les salaires qui se payent. La quantité de vivres et munitions de toute l'année, comme aussi du rôle de la dépense qui fut faite en Alger, pour obtenir la permission de construire les dites Places, lequel Estat a été payé par le Capitaine Sanson Napollon, lequel il a signé de sa main, confine aussi a fait Pierre Duserre, Intendant des affaires du Bastion et qui tient la Caisse des deniers, lequel Estat est donné au dit sieur de L'Isle qui a tout vu et lu le contenu d'iceluy, le 29 du même mois.

" Le dit sieur de L'Isle a commandé au dit sieur Sanson Napollon de faire venir tous les principaux Officiers et Soldats, tous lesquels furent assemblés au même instant et s'allèrent présenter à luy, lequel sieur de L'Isle a dit qu'en vertu de l'ordre et pouvoir qu'il a du Roy, a déclaré et déclare au dit sieur Capitaine Sanson que Sa Majesté entend qu'il tienne les dites Places immédiatement d'Elle et lui en responde de sa vie, et qu'Elle veut qu'il prenne la Charge de la Pêche du Corail et du Négoce de Barbarie, et que sur les profits et revenus qui pourront provenir, il prenne le fonds nécessaire pour la dépense et entretènement de luy et de ses Places, et du surplus en rendre bon et fidèle compte à qui Sa Majesté le commandera ; le tout jusqu'à ce qu'autrement en soit ordonné par Sa dite Majesté ; l'ayant fait prêter le serment de fidélité, lui ayant donné par escrit la dite Déclaration signée de sa main, après le dit sieur de L'Isle a fait prêter le serment de fidélité à tous les Chefs et Soldats, tant de ceux qui sont de la garnison du Bastion et du dehors que des Forts de La Calle, de Cap de Rose, et a commandé que la dite Déclaration et Procédure en soit escrite dans le Registre des affaires du Bastion ; ce qui a été fait, le 26 du dit mois d'Avril, en présence de M. Jean Henry, Docteur en Médecine, habitant à Paris, et de M. François Armand, Escuyer de la ville de Marseille, témoins à ce requis et appelés, qui ont signé à l'original des présentes avec les dits sieurs de L'Isle et le Capitaine Sanson Napollon.

" Extrait collationné à son original par moi Escrivain soussigné.

" GATIEN ESCRIVAIN. "

Collection manuscrite de Brienne, formée par ordre de Colbert. Vol. LXXVIII de la Bibliothèque Nationale.

Sanson fit augmenter les fortifications du Bastion et en compléta la garnison et les Officiers. Le profit qu'il tirait du commerce des blés et de la Pêche du Corail lui donna le moyen de munir le Bastion et La Calle de tout ce qui était nécessaire pour la subsistance de quantité de gens de toute sorte d'arts et de professions pour pouvoir se passer des secours d'Europe.