|

|

|

LA SEYBOUSE

La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE

Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général

l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD

se trouve dans la page: La Seybouse,

|

Écusson de Bône généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint

Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyright et ne doivent pas être utilisés

à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu

l'autorisation écrite du Webmaster de ce site.

Copyright©seybouse.info

Les derniers Numéros :

217, 218,

219, 220, 221,

222, 223, 224,

225, 226,

| |

La fête des "j'en fou rien"

Aujourd'hui 1er mai, c'est la fête du travail ! Alors pour ne rien changer, je bosse ! Un peu chez moi et beaucoup pour la Seybouse. J'espère que vous aimerez ce Numéro.

La fête du Travail, c'est aussi celle du muguet, donc des fleuristes, et des " bénévoles " qui le vendent au coin d'une rue, après l'avoir ramassé.

Le 1er Mai, est célébrée la fête du travail. Un nom de baptême bizarre car, la très grande majorité des travailleurs du pays, va faire autre chose que travailler. Il va fainéantiser dans la joie. D'après un certain président, habituellement, Il serait même un peu " fainéant " sur les bords.

À l'évidence, ce 1er Mai ne ressemblera à aucun autre. Comment les syndicats pourront-ils rassembler le monde du travail pour crier des revendications alors qu'ils se sont vendus au président ?

Mai 1968, il y a 54 ans. C'était une révolution ou un mouvement social de très grande amplitude à une époque où les manifestations du 1er mai étaient interdites en France depuis 1954. Un mouvement qui avait débuté par les étudiants, puis le monde ouvrier et sans les syndicats qui ont fini par raccrocher les wagons car ils sentaient que cela finirait mal pour eux.

En 2022, la France gronde mais se laisse endormir quand vient la période des élections, mais jusqu'à quand ?

Avec l'obligation vaccinale ; la privation des libertés ; la mort de malades qui auraient pu être soignés sans les ordres criminels qui ont plombé la grande majorité des médecins ; la gabegie des finances publiques ; le grand remplacement voulu par les chefs d'état pour justifier leur incurie ; l'inflation dont on met la cause sur une guerre voulue par des fous, etc...

Tout cela finira très, très mal. Et gageons que nous allons en subir les conséquences. La France a fait un choix, elle sera responsable aux yeux de ses enfants et petits-enfants.

A ce moment là, nul ne se doute encore de l'ampleur que prendront les événements futurs car nous sommes dans une situation pire que 1968 et les insouciants ne veulent pas s'en rendre compte.

Quoi qu'il en soit, ce 1er mai 2022 est celui d'une fin de cycle, celui d'un tournant qui s'annonce, pour le meilleur ou pour le pire. Bonne fête aux travailleurs, aux retraités et aux jeunes qui ont leur avenir entre leurs mains !

Souhaitons que Saint Augustin veille sur nous encore quelques années.

Jean Pierre Bartolini

Diobône,

A tchao.

|

|

| La Cuisine du Bastion de France.

|

Il était une fois, La Calle,

au bon temps des Mariages.

Si évoquer aujourd'hui, le temps des mariages à La Calle est pour moi, je vous l'assure, un incontestable plaisir, c'est aussi et à l'évidence, un devoir que je vais m'empresser de remplir de bonne grâce et s'en même me forcer.

En effet et je dois l'avouer franchement, dans ma plus tendre enfance je bénéficiais en la matière d'une confortable position, que je n'hésiterais pas à qualifier de privilégiée : d'une part, par mes fonctions d'enfant de chœur à Saint-Cyprien et d'autre part, par Louise + ma mère, fine cuisinière devant l'éternel.

Dans le premier cas, je fus un temps en qualité d'enfant de chœur en chef, l'assistant direct de Monsieur le Curé Augustin Urbain Decroze, qui, au cours de son ministère Callois, n'aurait jamais pu bénir un seul mariage, sans l'eau du bénitier placée sous ma haute responsabilité.

C'est ainsi que lors des différentes cérémonies et par la force de mes fonctions, j'étais toujours en première ligne pour vivre de très prés la cérémonie nuptiale et par voie de conséquence, absolument indispensable pour que le mariage fut : combien d'unions Calloises bénites par le père Decroze, l'étaient aussi par l'eau de mon bénitier : donc, par moi !

C'est pourquoi aujourd'hui, je peux considérer sans vanité aucune, que j'aie également uni pour le meilleur et pour le pire, un bon nombre d'enfants de La Calle et d'ailleurs, qui doivent encore s'en souvenir.

Dans le deuxième cas, Louise ma mère était souvent demandée, pour préparer le repas des noces et à cette occasion, notre famille régulièrement invitée : ce qui m'autorise aujourd'hui, d'évoquer avec beaucoup de bonheur et nostalgie, les banquets fabuleux de ces beaux mariages d'antan.

Venant toujours à pieds de la mairie, le cortège nuptial était chaleureusement accueilli par le joyeux carillon de Saint-Cyprien et par la belle chorale du Bastion de France, qui entonnait solennellement - le Veni Creator. Puis, tout de blanc vêtue, la mariée rayonnante de bonheur, entrait dans l'église au bras de son père, suivie de près par ses filles d'honneur aux bras de leurs coquets cavaliers. Un parfum d'encens des grands jours et de fleurs, régnait alors dans le vaste chœur de notre belle église. Durant la cérémonie, alors que très tendrement chantait l'harmonium, sous les doigts de Mademoiselle Lucie Borg, la joie et l'émotion s'affichaient sur tous les visages des présents. Puis, c'est après l'échange des bagues, que la bénédiction des époux était saluée de là-haut, par un victorieux cantique lancé à l'unisson, par la chorale du Bastion de France, vers l'infinie profondeur des cieux... Enfin venait le temps du passage à la sacristie et de la signature des registres paroissiaux, puis, les chaleureuses félicitations des époux et les larmes d'émotion...

Nous autres les enfants de chœur, on aimait bien les mariages : il y avait plein de monde bien habillé et surtout, de très jolies et souriantes petites demoiselles toutes endimanchées : c'était la fête dans la maison du bon Dieu et puis, à la fin de la cérémonie, quelques menues monnaies venaient toujours sonnantes et trébuchantes pour nous récompenser.

La sortie de l'église était aussi un moment inoubliable : un arrêt sur le parvis, photographies pour la postérité et pluie de dragées lancées sur la foule massée en face et tout le long du cours Barris...

Finalement, le cortège nuptial, un moment salué par les cloches de Saint-Cyprien, s'en allait lentement à pieds par les rues du village, rejoindre les lieux choisis pour le déroulement du banquet de noces.

La salle des noces de ces mariages d'antan, combien de souvenirs fabuleux n'a-t-elle pas laissés dans ma mémoire : c'était - au Café des Palmiers, cours Barris - Place du marché, chez la famille Patti - en bas la marine, dans les locaux du Racing-club de La Calle - derrière l'église, à l'hôtel Continental - chez André Tarrento - mais aussi ailleurs, parfois même au domicile des familles, ou dans quelque ferme des alentours de La Calle...

Ce ne sont certes pas les lieux qui m'ont le plus marqués, mais surtout la grande table du repas de noces, admirablement disposée, parfois, en un U majuscule élégant ou, toute en longueur.

Couverte de nappes bien blanches joliment brodées, son milieu était parcouru d'un long chemin de table fait de vertes épinettes, lequel, venait séparer les cristaux et porcelaines de la vaisselle et l'argent étincelant des couverts de fête. Sur ce chemin piquant d'Asparagus, se dressaient régulièrement comme des quilles en goguette, de multiples bouteilles cachetées de teinte rouge et rosée, qui arboraient fièrement leurs étiquettes de vins fins. Dans tous les sens accrochées aux murs et suspendues aux plafonds de la salle, de longues guirlandes multicolores apportaient dans les lieux, une note bien sympathique et de profonde gaieté.

Parfois un lunch était offert en premier et puis dans la soirée, un repas somptueux était servi aux invités.

Mais pour rentrer dans le vif du sujet et aborder enfin les choses sérieuses, quel était donc le menu qui était servi au cours de ces noces Calloises ?

A l'évocation des différents plats qui vont suivre, certains d'entre-nous seront peut-être ? tentés d'esquisser un petit sourire amusé. Cependant, il faut le dire, que pour apprécier pleinement et à sa juste valeur ce qui va suivre, il faut impérativement se placer dans le contexte de l'époque : celui où certains produits, ne figuraient sur les tables que dans les grandes occasions - ce qui hélas ! n'est plus aujourd'hui le cas.

Mais que servait-on à La Calle

au bon temps des mariages ?

En fouillant consciencieusement dans mes souvenirs d'enfant, j'ai sans peine retrouvé intact et délicieux, le menu inoubliable que se plaisait à faire Louise ma chère et regrettée maman.

Écoutez bien et appréciez ce qui va suivre, mais surtout, là est l'essentiel, que cette évocation nostalgique puisse vous rappeler, les biens doux souvenirs du bon temps d'autrefois :

Celui des noces Calloises !

C'est très sincèrement ce que je vous souhaite.

Menu d'un mariage Callois :

APERITIFS :

- ANIS Gras.

- Saint RAPHAEL Quinquina.

- CINZANO blanc et rouge.

- CAP Corse.

- SIROPS de Grenadine, Menthe, Orgeat.

REPAS de NOCES :

- POTAGE à la Reine.

- CHARCUTERIES variées - Beurre - Olives noires - Radis - Variantes.

- VOLS au VENT financière.

- POULETS rôtis - HARICOTS verts fins au beurre - POMMES de terre sautées.

- SALADE verte et sa vinaigrette.

- FRUITS de saison.

- BOMBE glacée à la vanille.

- VINS fins, rosés et rouges.

- CAFE - LIQUEURS au choix.

En soirée :

- PATISSERIES diverses.

- PIECES MONTEES : Nougatine, Choux, Génoise.

- MOUSSEUX.

Lorsque parfois cette époque bénie me revient en mémoire, je me dis que les noces Calloises n'avaient rien à envier aux actuels repas de mariages. C'est pourquoi je m'en vais reprendre au hasard de ce menu, quelques-unes des recettes qui étaient chères à Louise ma mère : je suis fermement persuadé que leurs saveurs, vous feront retourner un moment là-bas dans notre cher passé :

à La Calle au bon temps des mariages !

REPAS de NOCES CALLOISES

( Menu préparé par Madame Louise PUGLISI + )

Mariage de Monsieur et Mademoiselle...

( je suis sûr que vous vous reconnaîtrez ! )

Le POTAGE à la Reine.

( Délicieux potage en l'honneur des mariés )

- Faire un bouillon avec les abats de volaille avec : ail, oignon, thym, laurier, clous de girofle, sel et poivre.

- Passez le tout au chinois et tenir bien au chaud.

- Au moment du repas incorporez modérément des pâtes fines dans le bouillon de volaille : langues d'oiseaux ou cheveux d'anges.

- Ajoutez ensuite dans le potage chaud un bon morceau de beurre et des jaunes d'œufs battus.

- Servir immédiatement.

CHARCUTERIES Variées.

( Toujours présentes dans les grandes occasions )

- Jambon blanc, Saucisson, Cervelas.

- Fromage de tête de porc :

Dans un grand récipient mettre à cuire lentement :

- ½ tête de Cochon bien nettoyée avec un court-bouillon : ail, oignon piqué de clous de girofle, carottes, céleri, thym, laurier, sel et poivre.

- Ajoutez deux pieds de Veau.

- Lorsque la tête de Cochon est cuite, retirez, égouttez et laissez refroidir complètement.

- Découpez en dés la partie charnue et répartir dans des moules.

- Couvrir de court bouillon.

- Réservez le reste du court bouillon pour obtenir la gelée.

- Décorez la partie supérieure de la préparation, par des peaux d'oranges découpées en marguerites.

- Laissez au frais au moins 12 heures.

- Servir en tranches avec des cornichons et des variantes, entouré de gelée découpée en menus morceaux.

VOLS au VENT financière

( Bouchées - Reines de la noce )

- Croûtes de Vols au vent, faites maison à la pâte feuilletée.

- Garniture financière : veau, cervelle, ris de veau, quenelles, olives vertes, champignons et sauce au vin blanc liée, ail, oignon, thym, laurier.

- Servir chaud.

POULETS rôtis - HARICOTS verts fins au beurre

Et Pommes de terre sautées :

( Quel travail ! Mais quelle splendeur gustative )

Pour les Poulets ? ! inutile d'indiquer la recette. Mais cependant, il est absolument essentiel de rappeler, le côté infiniment laborieux nécessité par leur longue et patiente préparation : d'abord, il était indispensable, de se procurer quelques belles volailles de campagne - ce n'était pas toujours très facile ! - puis, il fallait hélas les sacrifier, les ébouillanter, les plumer, les vider, les brûler, les trousser...

Mon Dieu ! quel travail…

Ensuite venait la lente cuisson des volailles, dans le plus profond secret des sublimes et antiques cocottes de fonte noire… Que de temps passé pour la cuisinière de service ! Mais je peux sans façon vous assurer, combien, au sortir des cocottes étaient exquises et croustillantes à souhait, toutes ces belles et odorantes volailles infiniment dorées.

C'est ainsi que depuis ce temps-là, j'ai toujours voué un éternel amour à toutes les volailles du monde et cela, en toute humilité au nom de la nostalgie et d'une fidèle gourmandise : le poulet restera toujours pour moi, ce divin privilège des grandes tables de fêtes.

Haricots verts fins et pommes de terre ? !

Que dire, sinon qu'ils étaient frais et de production strictement Calloise.

Préparés tendrement un à un, et délicatement cuisinés avec ail et persil, ils faisaient un couple parfait pour accompagner la noble volaille : c'était là - leur petit secret !

SALADE VERTE :

( Participait de droit au menu des mariages )

Laitues fraîches de nos Jardiniers, avec une sauce sublime de vinaigre de vin et d'huile d'olive pure. Cette toute simple crudité était très appréciée, car, à cette époque, il n'était pas habituel de consommer régulièrement de la salade verte lors des repas. C'est pourquoi la laitue sauce vinaigrette, conservait une place fort estimée dans les festins des grands jours de fêtes.

FRUITS de saison

( Abondance, douceur, et délices du Bastion )

Si les beaux fruits ne manquaient pas à La Calle, ils étaient aussi tout simplement délicieux et gorgés de soleil. Cependant les desserts des repas de noces, offraient parfois des fruits rares et précieux : les bananes par exemple… Mais suivant la saison, oranges et mandarines, raisins, melons et autres fruits, ne faisaient jamais défaut et sur la vaste table et telles des cornes d'abondance les corbeilles d'osier regorgeaient toujours de beaux fruits frais : quelle fête mes amis !

BOMBE glacée à la vanille.

( les délices de Louise )

Pour obtenir cette divine recette, l'opération la plus difficile était l'emprunt d'une sorbetière, dite à main, dont il existait peu de spécimens dans le village : d'où, la réticence bien compréhensive, des rares propriétaires de ces précieuses machines à glacer Mais cet obstacle au demeurant insurmontable, n'était pas opposable à Louise ma mère, qui jouissait de la confiance totale des intéressés : la machine fut toujours rendue à son propriétaire propre comme un sou neuf et intacte de tout délabrement... C'est tout dire !

Ce dessert glacé était pour le palais un bienfait des Dieux et de Louise. Après un bon repas il favorisait la digestion à un point tel, que la fête se poursuivait allègrement et sans aucune difficulté, à coup de gâteaux et de mousseux bien frais.

Alors mes amis, si la Bombe glacée à la vanille venait à vous tenter, faites comme Louise à La Calle au bon temps des mariages !

Préparation de la Bombe glacée

de Mme Louise PUGLISI :

- Faire bouillir : 1 litre de lait frais et entier + 1 gousse de vanille fendue en deux.

- Battre au fouet : 8 à 10 jaunes d'œufs bien frais et introduire lentement 300 g de sucre en poudre.

- Travaillez au fouet et passez au chinois pour éviter les grumeaux.

- Placez à feu doux le lait tiède au bain-marie et retirez la gousse de vanille. ajoutez doucement le mélange, jaunes d'œuf et sucre et travaillez au fouet pour obtenir une préparation bien homogène coulant en ruban.

- Laissez refroidir, puis, versez dans le moule de la sorbetière?

- Répartir autour de la glace pilée salée au gros sel.

- Tournez 20' à 25' environ.

- Dés que la glace est prise, gardez au frais dans le moule, et couvrir d'un torchon.

- Démoulez au moment de servir.

- Il est possible de parfumer la glace, avec du rhum ou toute autre liqueur, voire, d'y introduire des fruits confits, de la crème fraîche…

A quoi bon ! ? Une Bombe glacée vanille, a ce parfum sublime qui lui est propre. Pourquoi ! ? Ne pas le respecter : ainsi parlait autrefois Louise ma mère

EN SOIREE :

( Gâteaux variés, Mousseux et en avant la Musique )

Après le repas, repus, alors que chacun va de sa petite chanson, café et liqueurs circulent librement parmi les convives : mais, c'était du vrai café, broyé au moulin et dans la cafetière passé avec un soupçon de chicorée...

Quant au choix des liqueurs : Rhum Saint-James - Cointreau - Marie Brizard -Vieille Cure - Mandarine - Banane - Prunelle - Cacao...

Et puis des gâteaux de toutes formes et de toutes couleurs, faisaient une entrée très remarquée à la satisfaction quasi-générale, alors que dans la salle de fête, déjà la musique entraînait petits et grands, dans une série de danses endiablées : c'était, la danse du balai et du tapis, la bombe atomique, le Spirou, et même le Quadrille - que les plus anciens dirigeaient avec autorité. Mais il y avait aussi toutes ces danses immortelles, qui bien heureusement aujourd'hui sont toujours à la mode et pour leur faire honneur des danseurs extraordinaires...

Ensuite venait le rite très attendu de la pièce montée : taillée impitoyablement à grands coups de couteaux par les époux et saluée par les salves désordonnées des bouteilles de mousseux, expulsant tous azimuts leurs gros bouchons aux quatre coins de la salle, pour s'en aller ensuite remplir les précieuses coupes d'un jet puissant et de pétillante gaieté...

Pour la pièce montée je me dois de rendre un hommage particulier, à notre cher et regretté Monsieur André Tarento +, qui, par ses Génoises décorées de sucre glace et ses choux à la crème, devait réaliser pour la circonstance de somptueuses pièces montées, dont je me souviens encore aujourd'hui. Mais il serait bien injuste que j'oublie au passage, les divines pièces montées de Nougatine faites par des mains de fées : j'ai nommé mesdames, Marguerite Jacomino + et Clarisse Olivieri + sa complice - nos amies regrettées. Saviez-vous, qu'elles fabriquaient dans les secrets de leurs demeures de la presqu'île de France, une Nougatine incomparable dont elles seules connaissaient la recette ? !

Merci à André, Margot et Clarisse +++, d'avoir apporté par leurs pièces montées et au-delà du temps, un souvenir de plus au bon temps des noces à La Calle.

Hélas mes amis ! la Noce est finie et à présent il me faut rentrer à la maison. Mais je vous l'avoue bien sincèrement, que ce temps des mariages à La Calle, me tourmentait depuis bien longtemps déjà et je voulais absolument vous conter sa belle histoire, comme ça tout simplement et avec tout mon cœur.

Si je n'ai pas évoqué de noms ou même conté certaines anecdotes de ces soirs de noces Calloises, sachez, que le mariage que je viens de raconter, vous le connaissez bien - car c'est peut-être le vôtre !

Avec un peu d'imagination, beaucoup d'entre-nous vont sûrement se reconnaître : avec bonheur peut-être bien ?, mais surtout avec quelques nostalgies !

C'est ce que bien sincèrement je souhaite, même si ce soir là, Louise ma mère n'était pas de service en cuisine !

Jean-Claude PUGLISI

- de La Calle Bastion de France.

Paroisse de Saint Cyprien de Carthage.

Fait le 12/O1/1996 à Giens en presque' île

par un jour que m'a semblé un peu moins triste.

$=$=$=$=$=$=$=$=$=

|

|

|

LE MARABOUT DE NEDROMA

ECHO D'ORANIE - N° 280

|

|

Sidi Bénamar : portrait d'un guérisseur

Ce texte a été rédigé en août 1955 et n'était pas à l'époque destiné à la publication. Du moins en l'état. Il s'agissait seulement d'une longue note couchée dans le carnet de route du journaliste stagiaire que j'étais alors. Quelques jours plus tôt, au cours d'une visite de la Zaouia de Nédroma, j'avais été témoin des talents de guérisseur du Cheikh Sidi Bénamar.

Mon enquête sur ses pratiques empiriques (et néanmoins efficaces) devait malheureusement tourner court.

L'Armée en effet ne tardait pas à se rappeler à mon bon souvenir en m'expédiant une feuille de route. La guerre me rattrapait. L'heure n'était plus à l'ethnologie.

Par chance, mes carnets de notes ont survécu au désastre de 1962. Je me suis à nouveau plongé, non sans nostalgie, dans leurs feuillets jaunis quand, dernièrement, le Docteur André Bernard, un ami très cher et de longue date, me précisa qu'il existe une explication scientifique à la thérapeutique du fil de laiton.

C'est pourquoi je tire de l'ombre les lignes qui suivent, sans les amputer ni les étoffer d'un seul mot.

Une sorte d'hospice

Connue à travers tout le Maghreb, la Zaouia des Sidi Bénamar est située au cœur du massif des Trara, à 46 kilomètres de Tlemcen, sur la route de Nédroma, dans une région montagneuse de l'Oranie. C'est en ces lieux d'accès difficile que l'ancêtre Sidi Bénamar était venu chercher, vers la fin du XVIème siècle, la solitude nécessaire " à l'adoration d'Allah et à la contemplation de ses oeuvres". Sur l'étroit éperon rocheux où il avait choisi de s'isoler, ses descendants édifièrent par la suite la Zaouia qui compte aujourd'hui plus de 300 habitants.

Institution typiquement musulmane, la Zaouia est assez complexe à définir. "Ce n'est ni une secte, ni une confrérie. Elle n'a pas d'affilié ni de militant. C'est simplement une sorte d'hospice où tous ceux qui souffrent sont accueillis, soignés, réconfortés. Elle n'impose aucune obligation à celui qui vient solliciter son secours. Aucune pratique religieuse n'est spéciale à la Zaouia. Ni dikr, ni imara* ne sont exigés de ses fidèles si ce n'est les obligations rituelles dues par tous les Musulmans. (1)

De fait, la Zaouia de Sidi Bénamar pratique une politique de la porte largement (et gratuitement) ouverte. Pour héberger ses visiteurs, elle dispose d'un caravansérail pouvant recevoir plusieurs centaines de visiteurs. Trois pièces individuelles sont réservées, contre la mosquée, aux personnes de marque. Mais là n'est pas la véritable originalité de cette institution.

Transmission du secret

A l'époque lointaine ou Sidi Bénamar l'ancêtre vint s'installer dans sa retraite, vivait dans le Trara un vieillard estimé de tous, Sidi El Hadj El Bethioui. Un jour, alors qu'il était sur le point de mourir sans laisser de descendance mâle, celui-ci fit appeler le chef de la nouvelle Zaouia. Il lui confia alors un secret qui se transmettait dans sa famille de père en fils depuis des temps immémoriaux. Il s'agissait d'une technique peu banale mais efficace qui permettait de soigner les sciatiques les plus tenaces. Depuis, le relais a été fidèlement assuré, une génération après l'autre, dans la famille des Sidi Bénamar.

Pour curieux qu'il soit, ce traitement ne relève ni de la magie, ni du miracle. Son efficacité ne dépend pas de la foi en l'Islam. C'est à peine s'il exige la confiance de ceux qui viennent se faire traiter. Bien plus, il n'est pas réservé aux musulmans. Les roumis peuvent également y prétendre.

Fil de laiton

En ce début de matinée du mois d'août 1955, Sidi Moulay Ali Ben Larbi Bénamar est assis à l'ombre d'un mur de pierres sèches, sur une peau de chèvre posée à même le sol. L'air vibre déjà de chaleur. Le saint homme est tout de blanc vêtu. Près de lui, une cruche d'eau, plusieurs boîtes en fer, une bouteille d'encre, des stylets de bois. En partie caché par une barbe poivre et sel, le visage est serein. Presque figé. Légèrement plissés, les yeux bruns se concentrent.

Un homme en djellaba s'approche. Les reins cassés. Le visage marqué par la souffrance. Péniblement, il s'agenouille devant le guérisseur. Celui-ci regarde à peine le nouveau venu. Il lui saisit la tête à deux mains et l'attire vers lui. Dans l'une des boîtes il prend un fil de laiton dont l'une des extrémités est taillée en pointe, tandis que l'autre forme une boucle. Sidi Bénamar porte la pointe de métal à ses lèvres, murmure à voix basse une invocation. Puis, d'un geste précis, il perce l'oreille du patient. Au milieu du tragus. Pas une goutte de sang. Le Cheikh noue les deux bouts du fil de laiton, formant ainsi un anneau qu'il fait jouer entre le pouce et l'index. L'homme à la djellaba glisse sous la peau de chèvre une offrande en monnaie. Lentement il se relève et s'éloigne d'un pas épuisé.

Pendant une minute ou deux Sidi Bénamar paraît perdu dans ses pensées. Un vent léger se met à courir tout au long de la vallée. On entend soudain le froissement des roseaux qui poussent plus bas en touffes épaisses. Quelqu'un apporte un plateau d'argent, des verres. Le thé a un parfum de fleurs sauvages. Sidi Bénamar s'adresse à moi' Tahar, l'interprète, fait son office, prompt et précis comme d'habitude".

Je recommande toujours au malade de tourner l'anneau d'avant en arrière, plusieurs fois par jour, et ensuite de respirer l'odeur qui imprègne alors ses doigts. Le fil tombe de lui-même juste avant la guérison. Ou bien peu après. La peau ne garde aucune trace ".

Je demande des précisions sur la technique. Son histoire, son mode opératoire. Je voudrais savoir s'il s'agit d'une sorte d'acupuncture.

Brève réponse, accompagné d'un sourire :

"Je perce l'oreille de l'homme et Dieu le guérit !"'

Vendetta

Dix heures bientôt. S'approche un montagnard aux gestes lents. Il s'accroupit près du marabout et parle à voix basse. Sidi Bénamar répond. Longuement. D'un ton égal. Ni Tahar ni moi ne percevons un seul mot de ce discret entretien. Nous voulons nous éloigner. Le marabout nous fait signe de ne pas bouger.

Le visiteur s'en va. Le Cheikh m'explique : "Celui-ci a été blessé dans une vendetta. Deux balles dans les reins. Je l'ai soigné ici... Si je les laissais faire, ils poursuivraient la tuerie".

Je sais que les fusils parlent facilement dans ces monts de Nédroma. Une légende illustre le peu d'importance que les Qbails attachent à la vie humaine. L'un d'eux entend un soir un bruit suspect derrière sa maison.

"Un voleur, songe t-il, qui vient piller mes fruits".

Il se lève, chargea son fusil et sort. Les branches d'un figuier s'agitent. Il vise, tandis qu'une voix terrifiée s'écrie:

"Ne tire pas, mon oncle. C'est moi... Ahmed !,,.

"Trop tard, répond l'homme, j'ai déjà mis en joue". Il fait feu. L'enfant s'effondre.

Soins à distance.

Le défilé se poursuit devant le Cheikh. Maintenant c'est une fillette qui porte un plat creux. Timide, elle s'exprime en un murmure. Dans un douar voisin un accouchement s'annonce. Le marabout inscrit une sentence au fond du plat. L'enfant s'échappe aussitôt. Elle versera de l'eau pour délayer l'encre. La parturiente boira la potion. Et souffrira moins, paraît-il.

Fidèle à la tradition, Sidi Bénamar n'hésite pas en effet à délivrer talismans et protections. Au nom de Dieu. Certaines de ses formules ressemblent à des grilles de mots croisés. Il rédige des amulettes qui donnent la fécondité aux épouses stériles, calment les névralgies, apaisent les crises de paludisme et les maladies de coeur. Son écriture au fond d'une assiette est considérée comme un remède radical contre la piqûre du scorpion, la morsure du serpent ou celle du chien enragé.

Peu après onze heures un taxi s'immobilise près de la Zaouia. En descend une femme d'une cinquantaine d'années. Une européenne. Soutenue par son fils, elle se déplace à grand peine. Douloureusement. J'assiste au traitement et j'interroge la patiente. Après avoir pris un peu de repos, celle-ci reprend la route avec un fil de laiton à l'oreille droite. Juste avant de monter en voiture elle me laisse un numéro de téléphone. Celui de son magasin à Tlemcen.

Une fois rentré à Oran j'attends huit jours et j'appelle. La malade m'affirme qu'elle va beaucoup mieux, même si sa guérison n'est pas encore complète.

Michel DESCLAUX

(1) Les informations relatives à l'histoire de la Zaouia, à celle de la famille Bénamar et à la transmission du secret sont extraites d'un document rédigé par Yahia Boutemène et intitulé "La Zaouia des Ouled Sidi Bénamar, près de Nédroma" (Editions "La Koutoubia", 11, rue de l'Alliance, Tlemcen). Imprimé en 1950 chez Heintz Frères à Oran, ce texte m'a été remis par le Cheikh au moment où je prenais congé de lui. Cela se passait dans un autre monde, il y a très longtemps...

N.D.L.R

Le cuivre est connu pour ses vertus curatives, sur certains rhumatismes surtout. L'inspiration "géniale" du marabout est d'avoir placé le fil de cuivre dans le tragus de l'oreille (petit morceau triangulaire situé juste en avant de l'orifice externe).

Le cuivre agit vraisemblablement par électrolyse. Il n'est jamais retrouvé par les malades car il se transforme en poussière.

Qu'est devenu Sidi-Bénamar ? Il aurait été assassiné par le FLN ?

Pieds-Noirs de Tlemcen et des environs, à vos souvenirs !

Dikr: incantation.

lmara: gestuelle

|

|

Je vous passe…

Par M. Marc Donato

|

|

Passez-moi le mot et je vous passerai la chose.

Abbé de Lattaignant - Le mot et la chose.

Lisant récemment le dictionnaire amoureux de Marseille de Paul Lombard, le célèbre avocat, j'ai retenu un passage qui a fait remonter en moi ma jeunesse bônoise. L'auteur appelle cela Le jeu de la datte. Paul Lombard se souvient que lorsqu'il était enfant, il s'amusait avec ses petits copains à attendre le passage d'une dame ou d'une demoiselle dans la rue et lorsque le mistral, ce vent fripon, comme aurait dit Brassens, soulevait les robes, il courait placer son pouce à un endroit précis que rigoureusement ma mère m'interdirait de nommer ici (encore Jojo !). Datte ou olive, sucré ou salé, dessert ou apéro, peu importe !

Chez nous, le jeu consistait à " passer une datte " non pas avec le pouce, mais avec le majeur qui servait de truchement. Un majeur fièrement dressé en érection au-dessus de la paume, le pouce s'appuyant sur l'index. Et pour nous, pauvres gamins qui n'avions ni tablette, ni smartphone, ni Skype, ni Whatsap, pas de télé, bien sûr (mais comment avons-nous survécu ?), ce jeu en valait bien d'autres. Seul Paris Hollywood, passé sous la pèlerine, froissé par les copains précédents, imprimé dans des nuances d'encre orange nous offrait l'image de stars américaines dévêtues et ressortait taché après des exercices manuels qui seuls nous étaient permis (et encore !). Altra tempora, altra mores ! Nous étions plus ignares que dépravés. Chez nous, le jeu consistait à " passer une datte " non pas avec le pouce, mais avec le majeur qui servait de truchement. Un majeur fièrement dressé en érection au-dessus de la paume, le pouce s'appuyant sur l'index. Et pour nous, pauvres gamins qui n'avions ni tablette, ni smartphone, ni Skype, ni Whatsap, pas de télé, bien sûr (mais comment avons-nous survécu ?), ce jeu en valait bien d'autres. Seul Paris Hollywood, passé sous la pèlerine, froissé par les copains précédents, imprimé dans des nuances d'encre orange nous offrait l'image de stars américaines dévêtues et ressortait taché après des exercices manuels qui seuls nous étaient permis (et encore !). Altra tempora, altra mores ! Nous étions plus ignares que dépravés.

Les victimes de nos érections digitales n'étaient pas des jeunes femmes ou des jeunes filles, nous respections ces dames, créatures encore un peu inaccessibles pour nous, pauvres ados ! Mais plutôt nos petits copains à qui il nous arrivait de faire l'affront d'une datte quand on avait un reproche à formuler. Alors après… C'était ce geste insultant qu'il fallait venger, un affront qu'il fallait laver… Toute la conscience méditerranéenne se soulevait en une vague d'indignation que seule une autre datte pouvait effacer. Jeux d'innocents, j'ose le répéter.

Dans le collège prétendument bien pensant que je fréquentais, la sexualité des élèves n'était pas différente de celle des autres élèves d'autres établissements. Les jeux étaient ceux d'adolescents privés de bien des distractions et dont la libido s'éveillait. Un jeu fit fureur à un moment, c'était celui du Gloupier. Vous ne savez pas ce qu'est un gloup ? Pourtant, je vous sais tous capables de faire des gloups. Ne niez pas. Il vous suffit de prendre une boîte de conserve vide, d'y faire quelques trous et de la plonger dans l'eau. Alors ??? Vous entendez bien : ce sont des gloups, gloups, gloups….

Quand je vous disais que ces jeux étaient innocents ! Mais nous avions corsé l'affaire en créant un ordre du gloupier. Un cordon de coton et un petit tube raccourci à 2 cm de hauteur, le fond percé de petits trous, symbolisait la fabrique de gloups. Alors, celui qui avait eu l'honneur pour un temps d'être décoré de l'ordre du Gloupier, le Grand Chancelier, en quelque sorte, présentait le collier à l'entrée du cours d'un certain professeur chahuté pour sa faiblesse à tous ses camarades de classe qui se prosternaient l'un après l'autre devant l'honorable cordon. Pauvre Bibiche ! Bonjour l'ambiance ! Mais revenons à la datte… car il faut un mais… Le jeu a pris un jour un tour politique inattendu. Je m'en souviens très bien. C'était en 1956. Les événements avaient deux ans et le 5 février, le tout nouveau Président du Conseil, Guy Mollet, venu à Alger, était accueilli par une pluie de tomates. Quelques jours auparavant, nous avions inventé un passe-dattes d'honneur, comme nous avions inventé un gloupier d'honneur ! Qu'il fallait être naïfs !!! Innocents, mais imaginatifs.

Vous pensez bien que le dattier d'honneur pour honorable qu'il fût dans sa désignation, n'en était pas moins porteur d'indignité pour celui qui le recevait. L'opprobre public était marqué du saut de l'indignité, du déshonneur, de l'ignominie. Comme dans une course de relais où on se passe le témoin, il fallait fourguer l'engin à un suivant et, avant tout, éviter d'être le suivant afin de ne pas recevoir l'objet en question, mais surtout, il fallait ensuite le refiler à un autre. Pas la moindre inattention, toujours sur le qui-vive, l'œil… et le reste, aux aguets pour éviter la réception. C'est comme ça que ce 5 février 1956, plusieurs gamins ont passé leurs récréations debout, le derrière bien plaqué contre les murs du préau pour se préserver d'une attaque soudaine de ce scud d'avant l'heure. Je revois la scène, tous alignés, bien protégés et le malheureux " dignitaire " en quête d'un derrière distrait, prêt à se débarrasser d'un encombrant passe-dattes. Nous aurions accepté plus volontiers les tomates algéroises.

Souvenirs, nostalgie quand vous nous tenez !!!

C'était notre jeu de la datte à nous, M. Paul Lombard.

Enfin, pour les amateurs de contrepèteries, je ne vais pas manquer de glisser ce classique du genre, puisque j'avais le choix dans la datte ! Mais pour cela, il aura fallu attendre quelques années encore… Comprenne qui pourra !

Avril 2022 - Marc DONATO

|

|

| DIS LEUR, PETIT !

Michel Mitran

Envoyé Par M. Bernard KUGLER

| |

|

DIS LEUR, PETIT !

J'ai aimé avec passion cette terre où je suis né, j'y ai puisé tout ce que je suis, et je n'ai jamais séparé dans mon amitié aucun des hommes qui y vivent, de quelque race qu'ils soient.

Bien que j'aie connu et partagé les misères qui ne lui manquent pas, elle est restée pour moi la terre du bonheur, de l'énergie et de la création.

Albert Camus, Appel pour une trêve civile en Algérie 22-01-1956

Toi, oui toi ! Le petit "Pied-Noir", qui reste accroché à ton mouchoir et qui, depuis 62, l'agite comme pour dire au revoir !

Ta terre n'est plus en vue. Depuis longtemps ! C'est foutu !

Tu ne reverras plus chez toi, ni les douars, ni Lakhdar. C'est trop tard.

Ton bateau est ancré au milieu de nulle part.

Autour de toi il n'y a qu'horizon. Va falloir te faire une raison.

Les années ont passé, va falloir accoster, et pour toujours tirer un trait.

Tu t'es trop attardé, tes yeux se sont usés sur cette ligne imaginaire qui t'a fait espérer.

Même la Vierge Noire n'a rien pu faire pour toi.

Ni pour eux. Ces "autres" qui sont partis, assommés de chagrin, pour mourir dans un coin.

Il n'en reste pas beaucoup, vous n'êtes plus très nombreux.

Je crois même que tu es un des rares survivants à être né "là-bas".

"Là-bas" c'est ce pays synonyme d'abandon, de départ et d'adieu.

Alors ne reste pas là ! Et viens nous raconter, El-Biar, les Aurès, Cap Falcon et Oran.

On écoutera même cet Alger LA BLANCHE, le pont sur le Rummel, et Bône si t'as le temps !

Les belles orangeraies, les fruits du Père Clément.'

Et le Mascara rouge sur la table le dimanche.

Je te préviens quand même, l'histoire de gens heureux n'intéresse pas grand monde.

Mais quand tu vas parler, on va lire ton regard, embrumé comme Tahat au sommet du Hoggar.

On va enfin comprendre ce qu'est être amoureux.

On sera d'abord deux, toi et moi si tu veux, et puis ils vont venir, les enfants, revenir, les aïeux, attirés par tes yeux brillants de mille feux.

Alors ne reste pas au milieu du néant. Ne laisse pas n'importe qui raconter n'importe quoi ! Jette-le ce mouchoir !

Pour que le monde sache ! Pour tous ceux qui sont morts... Pour ne pas qu'on oublie.

Dis-leur que "là-bas" a un nom !

Celui d'un beau pays qui s'appelle Algérie.

Orphelin d'un autre beau pays, ce foutu pays de France.

Et comme disait Camus : de l'Algérie on ne guérit jamais.

Michel Mitran

|

|

|

|

LE MUTILE N° 134 du 28 mars 1920

|

EDITORIAL

Je me souviens du temps, camarade Russe, où tu défilais en grande pompe sur les grands boulevards, le 14 juillet 1016. Les fleurs pleuvaient sur toi. Tu étais alors l'enfant gâté de tous les bonshommes français, le préféré parmi l'immense cohorte des mercenaires alliés, celui dont on parlait comme, d'un vieux cousin éloigné qu'on se sentait heureux d'avoir enfin auprès de soi. On admirait ton uniforme vert, ton grand corps de géant blond, musclé et souple, ton regard lointain, tes danses cadencées, tes chants mystiques. Les gens bien informés prétendaient que tu ne connaissais que deux choses au monde : ton isba et ton petit père le tsar. Et cette preuve immense de ton intelligence suffisait à les emplir d'orgueil.

Plus tard, quand on connut tes faits d'armes, ton héroïque sacrifice lors de l'attaque de Brimon, le 16 avril 1917, l'enthousiasme ne connut plus de limites. Au fait, ne t'avait-on pas fait sortir par erreur vingt minutes avant l'heure, ce qui permit aux obus français de parfaire l'ouvrage si bien commencé par les mitrailleuses allemandes.

On parlait alors de te faire défiler sous ce fameux arc de triomphe qui vit s'accomplir le miracle équestre de Joffre sur un cheval blanc. On parlait de graver ton nom sur les marbres du Panthéon. On agitait autour de toi ce grand encensoir tricolore qui pue si terriblement le cadavre.

On était fier de tes souffrances, fier de ta mort, ma parole, aussi fier, je t'assure que de celle d'un des nôtres.

Et puis, un jour, tu as eu la mauvaise idée de refuser de te battre pour une cause que tu prétendais ne ressembler que très peu à celle de ta Justice et de la Liberté ! Tu as chassé les officiers incapables et débauchés qui le déshonoraient et qui le trahissaient. Etait-ce possible ! Et tu as eu l'audace de demandé à rentrer chez toi où l'on avait besoin de tes bras, pour mettre à la porte la cohue des profiteurs rapaces, qui pendant ton absence, dévalisaient la maison.

Du coup, tu n'as plus été ni l'ami ni le frère. Comment, en pleine guerre, prétendre qu'il serait temps de songer à la paix ! déposer le fusil et les grenades pour reprendre la bêche et, le marteau. Insensé ?

De combien d'injures n'a-t-on pas couvert ceux qui, plus fortunés que loi, étaient restés en Russie. Mais puisqu'on ne pouvait rien encore contre eux, du moins allait-on se rattraper sur toi. On le tenait, ton compte était bon. On te chargea de chaînes. On t'enferma dans les prisons, on t'envoya dans les bagnes algériens, au Maroc. Tu servis à toutes les besognes, à toutes les domesticités. Pour un peu on t'aurait arraché les yeux et les ongles, flagellé publiquement, déchiré en lambeaux, comme autrefois les Carthaginois firent pour Mathô.

Et depuis trois ans on te fait trimer comme une bête de somme, et si tu n'es pas crevé à la tâche, c'est que tu as la peau dure, malgré la faim qui te mord aux entrailles, et tes joues creusées par la fièvre et les privations.

Mais voilà, au moment où l'on espérait enfin te voir claqué, tu te relèves encore et il se trouve des Français pour te tendre la main, pour te secourir, pour l'embrasser...

Au poteau cette fois-ci et vite, car le temps presse.

LE REVENANT.

|

|

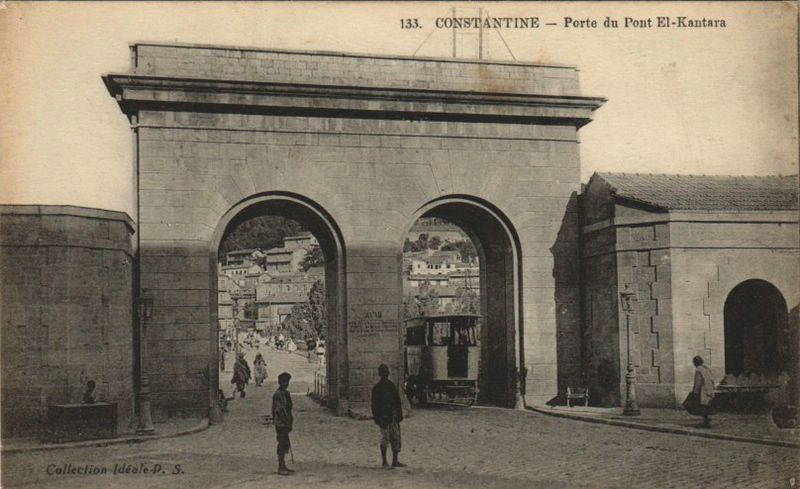

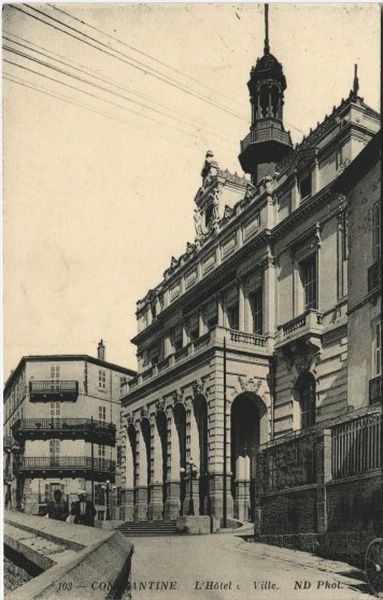

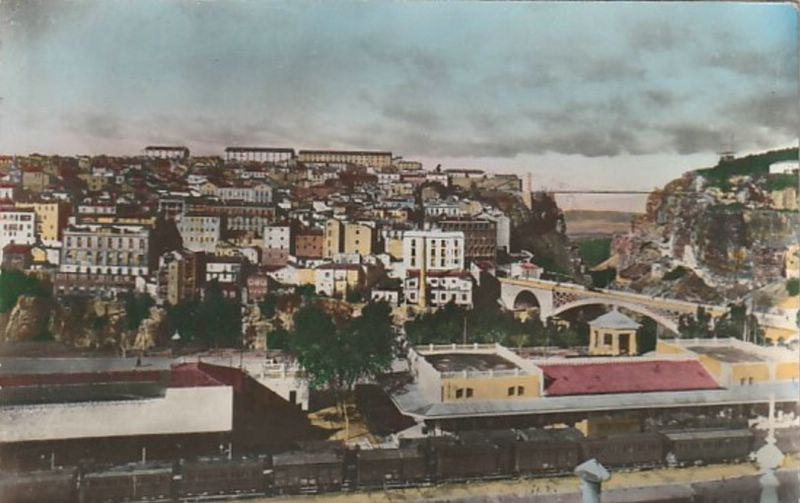

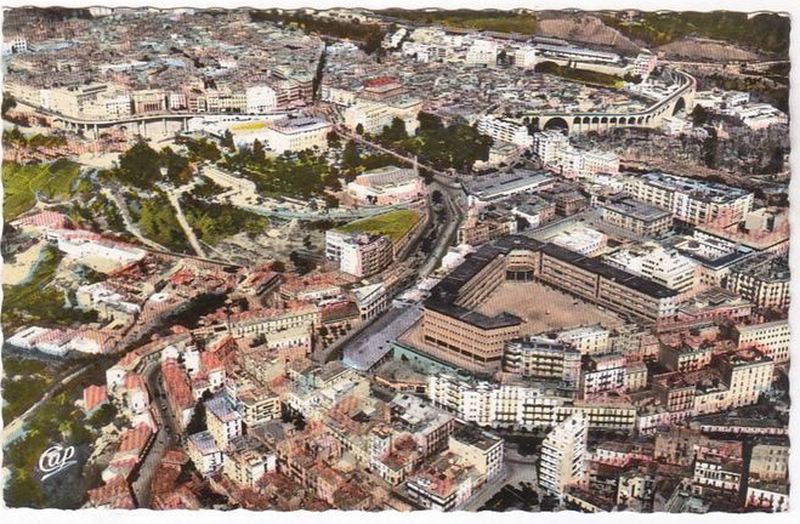

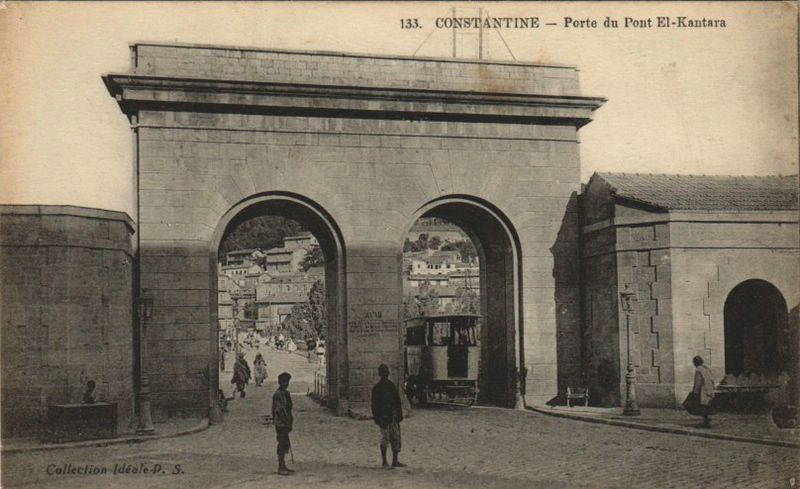

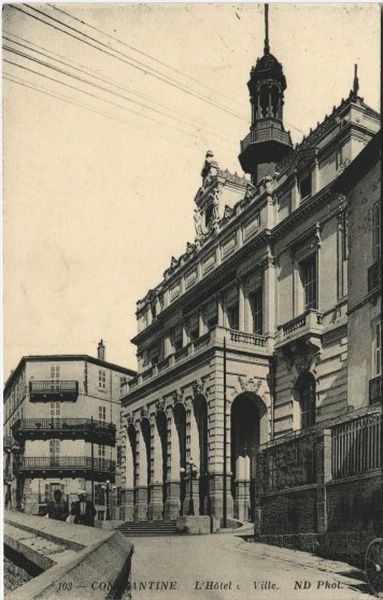

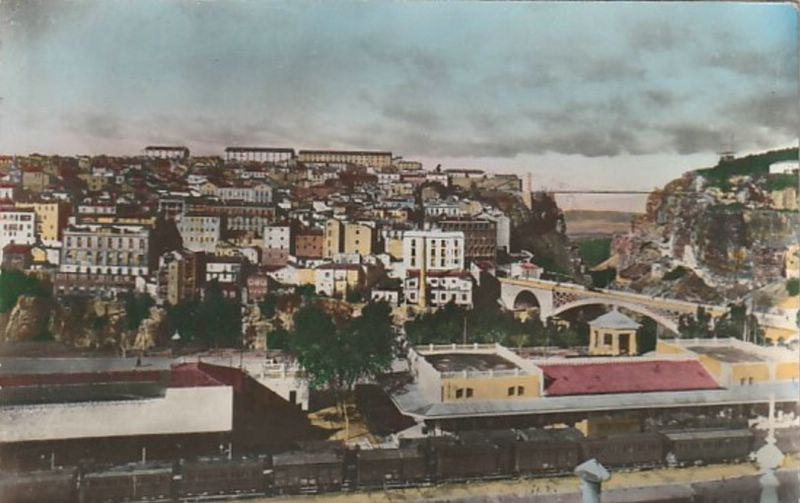

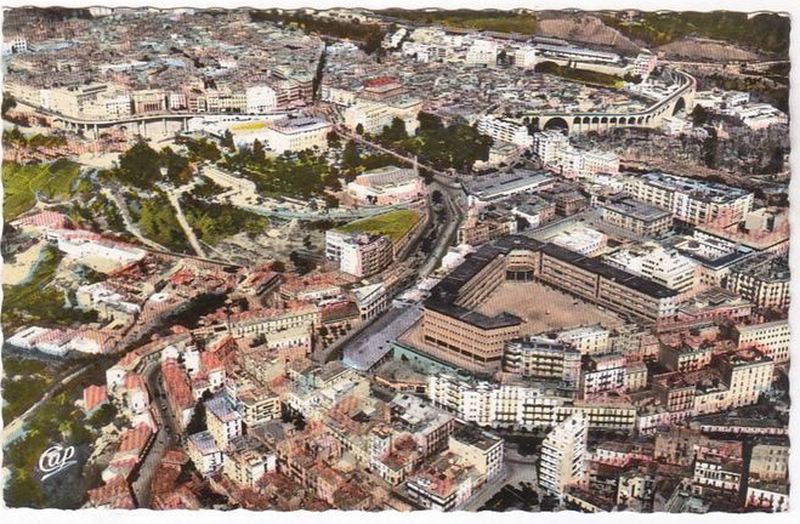

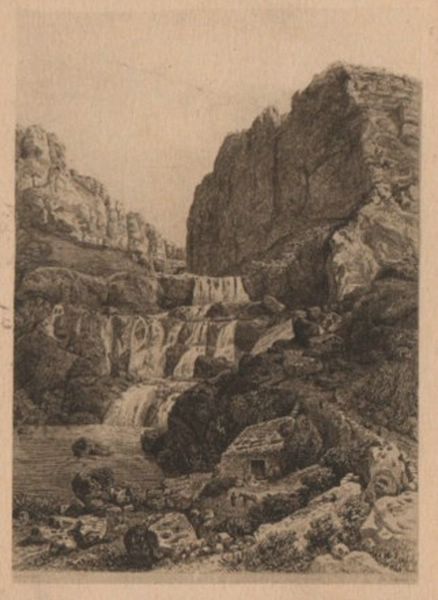

PHOTOS de CONSTANTINE

Envoyé par Diverses personnes

|

BENI RAMASSE

HÖTEL DE VILLE

MANSOURAH

PALAIS DU BEY

PLACE DU PALAIS

PLACE NEGRIER

|

|

| Les Poireaux sauvages

du Campo Santo.

|

C'était à La Calle pendant la guerre 1939/45...

A cette époque troublée, la nourriture était rationnée et bien rare pour la population Calloise, qui, courageusement depuis des années, tentait désespérément de survivre par tous les moyens, y compris ceux offerts par la nature généreuse du Bastion de France.

C'est ce qui devait arriver à un jeune et hardi adolescent : un enfant du pays, qui l'avait bien compris depuis longtemps et qui faisait montre à cet égard, de la meilleure des volontés en essayant autant que faire se peut, d'aider la famille par quelques initiatives d'une rare spontanéité.

C'est dans cet esprit qu'il est parti un jour pêcher sur les rochers en bas du cimetière, en caressant secrètement l'espoir de capturer quelques poissons, pour agrémenter le souper de la familial. A l'évidence, la démarche du garçon était très louable, mais ce jour-là les poissons boudaient dans leurs coins et la pêche fût d'une incroyable tristesse, si bien que dans l'après-midi le jeune homme prit le chemin du retour, qui de bas en haut traversait tout le cimetière.

Il venait à peine de commencer à gravir les pentes du Campo Santo, lorsque ses sens toujours en éveil, lui révélèrent un bruit léger et continu qui venait de quelque part. Intrigué et curieux comme toujours, il arrêta sa progression pour essayer d'en déterminer la cause. C'est alors qu'il tomba rapidement en arrêt sur une fontaine, dont le robinet qui fuyait doucement, avait largement humidifié le sol avoisinant.

Mais, Ô miracle ! Il n'en crût pas ses yeux !

Au pied de la fontaine, un épais tapis de poireaux sauvages jonchait le sol à portée de main. Quelle aubaine en ces temps de restriction, pensa-t-il, tout heureux de ce présent tombé tout droit du ciel. Alors sans perdre de temps, d'une main douce et légère, le petit Callaïoun fit ce jour-là des poireaux sauvages, la plus belle des récoltes, que sans tarder et fier de lui il devait ramener à la maison.

Un festin champêtre était donc de circonstance !

Le soir au souper et servis à discrétion avec une bonne vinaigrette, les poireaux sauvages firent le bonheur de toute la famille. A la vérité ce ravitaillement inopiné, avait enchanté tous les convives et le jeune homme était en passe - de recevoir l'oscar du meilleur poireau sauvage de la journée.

Du moins le pensait-il, lui, qui d'habitude, recevait surtout en guise de récompense, de magistrales volées maternelles pour quelques espiègleries dont il avait le secret.

Le repas tirait presque à sa fin, lorsque la mama demanda à son fils - l'origine géographique de sa récolte ?

Explication simple et facile puisque de tous, le lieu étant bien connu, le jeune homme indiqua naïvement que ces succulents poireaux sauvages, poussaient en abondance au pied d'une fontaine dans le cimetière.

Dans le cimetière ! ? Demanda la mama.

Oui, oui ! En bas du cimetière au milieu des tombes... Répéta le jeune homme.

Autour de la table familiale un silence pesant tomba soudain… A présent, tous les regards étaient braqués sur l'infortuné héros. Manifestement et à n'en pas douter, une violente tempête s'annonçait dans la maison !

En effet, furieuse et offusquée à l'extrême, la mama tout à coup s'est brusquement levée, pour s'approcher du gamin qui déjà relevait ses deux bras, pour tenter de parer les taloches maternelles.

En guise de félicitations, la mama très en colère lui cria dans les oreilles:

Espèce de petit saligot ! tu nous as fait manger des poireaux sauvages - qui ont poussé avec le jus des morts

C'était peut-être vrai, mais lui le pauvre il n'y avait même pas pensé !

Il est vrai qu'à force de faire des bêtises de tout bord, la mama a dû croire que pour rigoler, son rejeton avait monté de toutes pièces l'opération " poireaux sauvages " et que par conséquent, une correction urgente s'imposait.

Et comme de bien entendu, cette histoire a dû se conclure à coup de louche sur la caboche !

Un de ces jours, il faudra bien que je lui demande !

Jean-Claude PUGLISI.

de La Calle de France

83400 - HYERES.

|

|

|

NEIGE EN ALGERIE

Envoyé par M. Louis Aymés

|

Le Bien Public Dijon 14- 15 février 1953

|

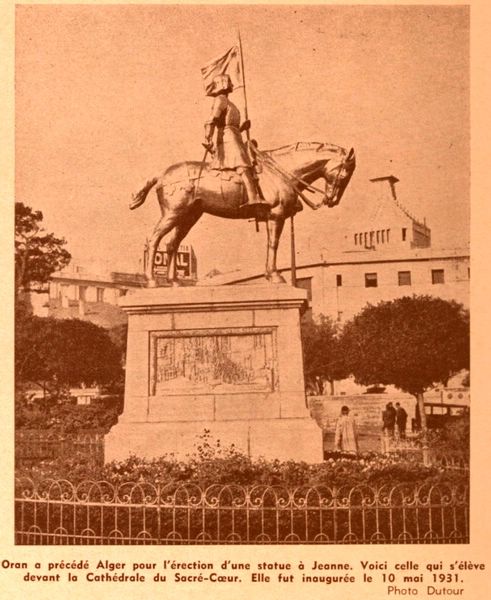

Algérie catholique N°2, 1936

Bibliothéque Gallica

|

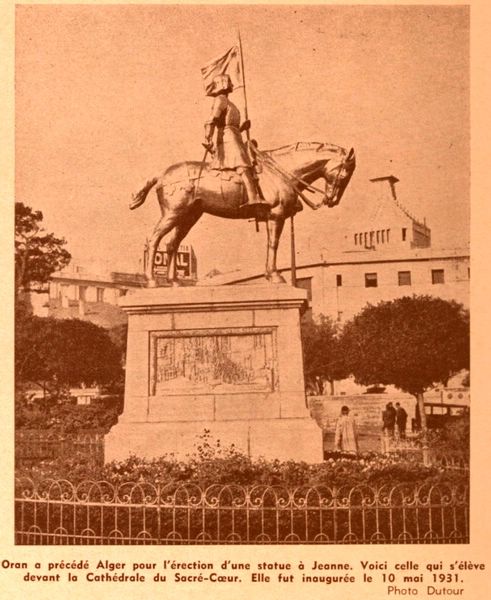

Sainte Jeanne d'Arc

Gardienne de l'unité française

Conférence prononcée à la Cathédrale d'Alger, le dimanche 10 mai 1936, par le R. P. Bliguet, et applaudie par l'assistance entière malgré la sainteté du lieu).

Tous les partis la réclament, toutes les familles spirituelles de la nation la veulent, Sainte Jeanne d'Arc, car elle est à tous, elle est "bien nationale " et trésor commun de tous les Français.

Dans sa prodigieuse carrière, si courte et si féconde, je veux souligner un trait, rien qu'un, mais souverainement important : elle fut et demeure l'assembleuse de toutes les terres de la Patrie, le lien doux et fort - puisse-t-il n'être jamais rompu - de l'unité française.

Lien du peuple et des grands. Masse énorme de pierres vivantes jointes pour le travail, et trop souvent, hélas, cimentées dans la misère, le peuple porte sur ses assises toute la bâtisse sociale. S'il bouge, tout l'édifice tremble, s'il se révolte et se soulève, tout menace de s'écrouler. C'est de ces masses profondes que sortit Sainte Jeanne. Peuple, elle est par son origine, humble et modeste travailleuse comme tant et tant de jeunes filles de France. Peuple aussi par sa vue positive et diverse des choses, son ignorance de toute littérature, son robuste bon sens et sa joyeuse simplicité. Le peuple, qui avait tant prié pour qu'elle apparût, qui l'attendait avec une espérance si passionnée, la reconnut tout de suite, et du peuple lui vinrent ses premiers fidèles.

Au moment même où Jeanne était à Poitiers, sévèrement examinée par un tribunal de théologiens, le grand Jubilé de Notre-Dame du Puy avait attiré de toutes parts des foules si compactes que trente-trois personnes périrent étouffées dans les remous de ce fleuve humain ! Guidé par ce mystérieux et puissant instinct qui le mène aux grandes heures de son histoire, le peuple de France reconnut tout de suite en elle sa libératrice. Et partout où elle se montrait les masses populaires se portaient vers elle, d'un élan spontané et irrésistible. Le journal du siège d'Orléans nous décrit cette ferveur populaire en traits inoubliables.

" Ils se sentaient tous réconfortés et comme désassiégés par la vertu divine qu'on leur avait dit être en cette Pucelle, qu'ils regardaient moult affectueusement, tant hommes et femmes que petits enfants. Et il y avait très merveilleuse presse à toucher au cheval sur lequel elle était... Ils ne pouvaient se saouler de la voir. " Et elle-même, c'était merveille de voir à quel point elle aimait le peuple. "Que voilà un bon peuple, disait-elle ! "

Et, en plein procès de Rouen, elle eut, devant la cruauté de ses juges ce mot charmant de tendresse et de mélancolie : " Ils venaient volontiers vers moi parce que je ne leur faisais pas déplaisir et les aidais selon mon pouvoir."

Cette amitié profonde et réciproque du peuple d'autrefois pour Jeanne et de Jeanne pour le peuple justifie les revendications du peuple français d'aujourd'hui : Jeanne est nôtre, dit-il, qu'on nous la laisse !... Doucement, mes amis, elle est des nobles aussi. Elle eut, dans la noblesse de son temps, d'illustres et précieuses amitiés. Les Seigneurs Guy et André de Laval, qui écrivaient à son sujet des lettres d'admiration enthousiaste. Le duc d'Alençon qu'elle appelait son beau duc, pour lequel elle avait une exquise affection et qui la lui rendait bien. Le Dauphin Charles, qui, malgré son caractère hésitant et pénible, lui donna des marques indubitables de déférente confiance et pour lequel elle conserva jusqu'au bout un affectueux loyalisme. Il ennoblit la famille d'Arc... Etait-ce nécessaire ? Jeanne émerveillait la Cour et les Grands par la noblesse exquise de sa conversation, par la distinction de son attitude.

On l'eût dite en vérité de sang royal. De fait il y a tant de grandeur dans l'histoire du peuple de France que l'on peut bien dire du plus humble des Français qu'il a du sang de roi dons les veines. Qui, plus qu'elle, en aucun temps, assemble plus habilement, plus solidement grands et petits pour une même tâche.

Cette grande œuvre de liaison elle la fit entre les partis eux-mêmes. Envahie par l'étranger, la France était divisée, littéralement dépecée et déchirée en partis contraires. Ce n'était point l'affaire de l'héroïne. Elle voulait toute la France unie. Elle n'a point dit que je sache la formule célèbre : union sacrée... mais elle a fait la chose. Le baron de Montmorency avait pris parti contre le roi. Gagné par le charme exquis de la sainte, conquis par la grandeur sublime de sa mission, il vint se mettre à son service avec soixante gentilshommes, et ces dissidents se fondirent dans l'unité nationale. Plus significative encore est l'aventure du connétable de Richemont. Il avait à la Cour, en la personne de La Trécuville, un implacable ennemi. Cette inimitié avait jusque-là suffi à le maintenir hors des rangs de ceux qui besognaient pour la France.

Mais son cœur dur fondit aux rayons de celui de Jeanne. Pendant qu'elle faisait campagne sur la Loire, il vint se mettre sa disposition, sacrifiant au bien public ses rancunes personnelles. C'était un renfort considérable : il amenait quatre cents lanciers et huit cents archers, bien entraînés et bien aguerris. Mais tout le monde le savait en état de révolte ouverte contre le roi. Défense avait été faite aux capitaines de le recevoir. En conséquence le duc d'Alençon déclare tout net qu'il quitterait l'armée plutôt que de le recevoir. Mais sainte Jeanne intervint énergiquement et réussit à tout apaiser. Richemont supplia la Pucelle d'obtenir grâce du roi, elle promit. Elle lui fit jurer, en présence des autres capitaines et du duc d'Alençon qu'il servirait désormais fidèlement le Souverain et, en lui, la France.

Elle exigea que le duc d'Alençon et les Seigneurs présents se portassent garants de sa fidélité, par acte signé, ce qui fut fait. La bataille de Patay se préparait. Les troupes de Falstaff n'étaient pas loin. " Ah, s'écria Jeanne, beau connétable, vous n'êtes pas venu de par moi. Mais, puisque vous êtes venu, soyez le bienvenu ! " Magnifique parole et qui traduit, de façon si émouvante une vérité française de toujours et particulièrement d'aujourd'hui.

Je l'imagine, la chère sainte, combattant aujourd'hui de nouveau pour l'unité de la nation. Elle dirait aux partis qui s'affrontent, elle crierait aux uns : Croix de feu, mes frères... Aux autres : frères socialistes et communistes, reconnaissez-vous les uns les autres, à l'ardeur même, à la bravoure acharnée que vous mettez à vous combattre ; vous n'êtes pas venus de par moi, mais puisque vous êtes venus, soyez les très bienvenus et besognons tous ensemble.

Assembleuse aussi fut-elle de toutes les provinces françaises. Son grand cœur unissait, dans un fraternel amour, la Bretagne à la Flandre, la Touraine à la Bourgogne. Les habitants du Tournaisis lui furent acquis dès l'origine et lui demeurèrent fidèles jusqu'au bout. Le duc de Bretagne resta d'abord dans son isolement, se contentant de vagues promesses qu'il ne tenait pas. Peu à peu l'attirance de la Sainte guerrière le conquit. Et il lui Envoya toute une armée. La lettre par laquelle Jeanne apprend à ses chers Tournaisiens la nouvelle est justement célèbre : " Vous aurez bientôt de mes nouvelles plus à plein. Autre chose à présent ne vous écris.

Sinon que toute Bretagne est française et doit le duc envoyer au roi trois mille combattants, payés pour deux mois. " Toute Bretagne est française... Et peut-on dire, après le passage de la sainte, toute Champagne, toute Ile-de-France, plus tard, par le miracle de son intervention, toute Bourgogne. On eût dit que la terre même la reconnaissait et lui faisait bon accueil.

Oui, sous ses pas, la terre française tressaillait, du granit breton aux grasses plaines flamandes, des douces collines de l'Ile-de-France aux rudes montagnes d'Auvergne, joyeuse de porter l'héroïque chevauchée de la libératrice et de l'assembleuse.

Sur sa personne, enfin, s'unissent les deux pouvoirs qui se partagent la responsabilité de l'ordre, l'Eglise, gardienne de l'ordre spirituel, l'Etat gardien de l'ordre temporel. Jeanne forte, au milieu des pires embûches, fidèle toujours soumise à l'Eglise et au "Pape de Rome " comme elle disait. Et jamais, en aucun temps, si merveilleuse "citoyenne " n'honora de son loyalisme l'Etat français.

Pourtant, dites-vous, l'Etat ni l'Eglise ne lui furent très tendres. L'évêque Cauchon la condamna. Le roi Charles VII l'abandonna. - Cauchon ne représentait pas l'Eglise et n'avait point mandat officiel ni officieux pour juger et condamner la prisonnière de Rouen. Aveuglé par son ambition, il était au service de l'Angleterre, ce qui ne lui conférait aucun droit de présider le procès d'une Française.

L'Eglise, un peu plus tard fut saisie officiellement de la cause. Et alors ce fut une sentence de réhabilitation, préludant à la béatification et à la canonisation solennelle. Dans ce procès glorieux le roi Charles VII eut un rôle effacé mais très actif et ainsi, en contribuant à réhabiliter Sainte Jeanne, il se réhabilita lui-même quelque peu. La réhabilitation de Jeanne est donc l'œuvre commune de l'Eglise et de l'Etat. Ainsi, continuant du sein de la Béatitude son œuvre Sainte Jeanne devint, et demeure lien de sympathie et d'action commune entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux.

Oh, n'interrompez jamais votre sublime besogne. Demeurez le lien d'indestructible amitié entre toutes les familles spirituelles de la Patrie. Guidez-nous. Aidez-nous, jusqu'à ce qu'il n'y ait, de Brest à Strasbourg et de Calais à Perpignan qu'une seule France aimée ; de Casablanca à Tunis, d'Alger à Tombouctou qu'une seule France cadette, pour les siècles des siècles !

R.P. BLIGUET,

des Frères prêcheurs.

|

|

|

Piqûre de Rappel -Soixante après

Par M. Alain Algudo avril 2022

|

|

ABOMINATION !!

Avril 62 - Avril 2022

"Avril 62, Daniel, un Français, fait son service dans la Marne. Il se voit confier la mission de ramener en Algérie des harkis réfugiés en France depuis plusieurs mois.

Témoignage :

" Nous les avons descendus jusqu'au port de Marseille dans les fameux camions FIAT et lorsqu'on est arrivé, on a vu arriver d'autres camions qui venaient de plusieurs villes de France dont Tours, Orléans et Clermont-Ferrand et qui transportaient, aussi, des harkis à renvoyer en Algérie. On s'est retrouvé avec 400 ou 500 harkis. On a eu beaucoup de mal à les canaliser pour les faire monter dans le bateau, le soir même sur " Le ville d'Alger ". C'est sûr que là, il y en a qui reculaient… Il y a eu des regards qui étaient terribles…

On a passé avec difficulté la nuit de la traversée parce qu'ils ne voulaient pas rentrer. C'était une décision militaire et politique à laquelle, nous, nous étions obligés d'obtempérer. D'ailleurs, on nous a imposé un comptage régulier de l'effectif la nuit, pendant le voyage en mer. On n'avait jamais le même nombre. On ne savait pas forcément où ils étaient.

La traversée de nuit a été angoissante parce qu'il y avait là plusieurs centaines de types couchés, debout, accroupis dans des conditions pas toujours très propres et nous avions une trouille terrible car nous étions seulement une dizaine d'hommes de troupe et trois sous-officiers pour tout ce monde. S'ils s'étaient rebellés, je l'aurais compris.

On sentait chez ses hommes une certaine rancœur. Ils étaient prêts à se révolter. Avec un copain sous-officier, on a vraiment eu la trouille et ça nous prenait aux tripes. Les harkis nous disaient mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ils nous renvoient ?

Et le problème est que nous avions les PM (des pistolets mitrailleurs) armés. Nous les avions parce que c'était un ordre. S'il avait fallu tirer… J'avais 20 ans et je ne sais pas ce que j'aurais fait… Je n'aurai sûrement pas tiré… mais avec la peur ?... On ne sait jamais quelle attitude adopter dans ce genre de situation surtout à 20 ans… On a eu la trouille parce qu'on a senti une espèce de haine… On était devant un fait…

Ce qui a été terrible, c'est lorsqu'on les comptait dans la nuit et que l'on ne retrouvait pas un que l'on avait repéré, on nous disait" Il n'est plus là… ". On demandait " Mais il est où ? ". On nous répondait : " Il a sauté du bateau ". Je répliquais " Ce n'est pas possible ! ". On avait du mal à croire qu'ils s'étaient suicidés. Lorsqu'on était au trois quart du voyage, on s'était rendu compte, qu'il en manquait vraiment… On ne pouvait pas dire le nombre exact parce que c'était une ruche… Ça bougeait de partout dans la cale… On était ébahi, étonné que plusieurs aient sauté dans l'eau… C'était très triste…

J'ai voulu raconter cette expérience. C'était une injustice, même à l'époque… Et pourtant on ne parlait pas de politique à 20 ans… Mais cette injustice… Que de Gaulle prenne la décision de renvoyer des harkis, des gars qui normalement nous ont aidés certainement du mieux qu'ils pouvaient et de leur avoir promis de les loger, de les accueillir puis les renvoyer six mois après… Moi, j'ai trouvé ça, là maintenant, parce qu'à l'époque je ne savais pas… pour être clair…

J'ai trouvé ça dégueulasse… C'est pas normal, … C'est tout !

Nous sommes arrivés à Alger dans la matinée et ils ont été débarqués purement et simplement. Et là, vogue la galère, on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus. On n'a jamais eu de nouvelles particulières.

En fait on n'a pas su ce qu'ils sont devenus. Je sais, qu'il y en a qui m'ont dit en sortant que de toute façon ils auraient forcément le sourire kabyle (la gorge tranchée) dans très peu de temps. Ce qui était clair. Nous, on connaissait bien l'expression… A 20 ans, on ne mesurait pas…".

Le témoignage complet de Daniel est à retrouver dans le numéro 666 de la revue " Les Temps Modernes " de décembre 2011. "

LE MASSACRE DES HARKIS

Ce qu'ils sont devenus. Lettre de Voltaire.

"Loin d'oublier ces temps abominables, il faut les remettre fréquemment sous nos yeux"

Privés par les Accords d'Evan de la nationalité française , dépouillés de leurs armes, sans protection de l'armée française qui a reçu l'ordre express de ne pas intervenir pour leur porter secours, isolés dans leurs villages au sein d'une population souvent hostile, les harkis sont à la merci de l'ALN (Armée de Libération Nationale), dont les troupes qui étaient stationnées en Tunisie et au Maroc, entrent en Algérie, après l'intervention du cessez-le-feu du 19 mars 1962. En nombre et avec leurs armes. Dans un premier temps, le nouveau pouvoir algérien alterne promesses d'amnistie et menaces. Puis les sévices, les assassinats, les enlèvements commencent, souvent du fait des "Marsiens", combattants de la 25ème heure qui veulent racheter leur passivité antérieure. Les harkis sont arrêtés et abattus. En masse, lors des deux principales vagues de répression en été et en automne 1962. Quelquefois par unité entière, par village entier, par famille entière, les femmes et les enfants n'étant pas épargnés. Les massacres perpétrés sont d'une barbarie et d'une ampleur sans précédent.

L'HORREUR DES MASSACRES

Les supplices qui précédent la mort sont d'une cruauté inouïe et peuvent durer plusieurs heures, quelquefois plusieurs jours : corps ébouillantés, dépecés, enterrés ou brûlés vifs, énucléations, membres découpés en lanières et salés, anciens combattants contraints d'avaler leurs médailles avant d'être brûlés vifs dans le drapeau français....

Selon des témoignages rapportés par Camille Brière "certains harkis furent crucifiés sur des portes, les yeux crevés, le nez et les oreilles coupés, la langue arrachée, systématiquement émasculés... D'autres furent dépecés vivants à la tenaille, leur chair palpitante jetée aux chiens... Quant aux familles, voici ce qui les attendait : des vieillards et des infirmes étaient égorgés, des femmes violées puis éventrées, des nourrissons, des jeunes enfants avaient la tête écrasée contre les murs sous les yeux de leur mère..."

Dans un compte-rendu destiné à sa hiérarchie, M. Robert, sous-préfet en poste à Akbou, arrondissement situé en Kabylie, dresse de façon précise et détaillée la chronique macabre des exactions - supplices, assassinats, enlèvements, viols collectifs, enfermement dans des camps - subies par les harkis et leurs familles dans sa circonscription après le cessez-le-feu du 19 mars 1962, jusqu'à la fin décembre 1962.

Il note parmi les victimes "la proportion non négligeable de civils qui est de l'ordre d'un tiers, constitué d'élus de tous rangs, de chefs de villages, d'anciens combattants..." . S'agissant d'un document officiel, établi par un haut fonctionnaire concernant des faits dont il a été amené à avoir connaissance dans l'exercice de ses fonctions, il ne peut être soupçonné d'exagération.

L'aspect cathartique des massacres est souligné par Mohand Hamoumou : "la plupart furent humiliés et torturés publiquement, longuement avec un luxe de raffinement dans l'horreur. La mort était une délivrance, d'où la recherche de morts lentes pour faire durer l'expiation. Le supplice est destiné à rendre infâme celui qui en est la victime et à attester le triomphe de celui l'impose. Plus le doute est permis sur le l'infamie de l'accusé plus le supplice doit être démesuré pour persuader l'assistance de la culpabilité de la victime".

D'autres sont faits prisonniers et enfermés dans des camps , dans lesquels la Croix Rouge recensera, en 1965, 13 500 personnes.

Certains seront employés à des taches dangereuses telles le déminage, à mains nues, avec une jambe coupée préventivement.

D'autres enfin sont enlevés : ce sont ainsi des milliers de harkis et de pieds-noirs qui disparaissent dès après le cessez-le-feu du 19 mars 1962, puis au cours des deux principales vagues de répression qui interviennent en été et en automne 1962, et de celles qui interviendront plus tard entre 1963 et 1966. Sans que les autorités françaises pourtant souvent informées des lieux de leur détention ne s'en inquiètent, et donnent même des ordres pour qu'aucun secours ne leur soit apporté (6), et pour que soient sanctionnés ceux des militaires, souvent anciens responsables de SAS, qui de leur propre initiative, achemineront leurs hommes et leurs familles vers la métropole et vers le salut . Et pour que soient chassés des bateaux les harkis qui auront embarqué clandestinement, et renvoyés en l'Algérie ceux qui seront parvenus à rejoindre clandestinement la France...

L'AMPLEUR DES MASSACRES : 150 000 VICTIMES

Les chiffres peuvent toujours donner lieu à controverse. Il est cependant possible d'avancer le nombre de 150 000 victimes, en s'appuyant sur différentes estimations rappelées notamment par Abd-El-Azziz Meliani, et par Mohand Hamoumou : celle du service historique des armées qui, dans une note officielle en 1974, estime à environ 150 000 le nombre des harkis et leurs proches disparus ou assassinés ; celle du chef du 2ème bureau à Alger qui retient également ce chiffre de 150 000 ; celle de monsieur Robert, sous-préfet d'Akbou, qui dans le compte-rendu officiel où il relate les faits survenus dans son arrondissement après le cessez-le-feu, fait état de 2000 victimes en moyenne par arrondissement, soit 150 000 environ pour les 72 arrondissements algériens (3) ; celle de l'historien Guy Pervillé qui situe ce chiffre entre 30 000 et 150 000 ; celle d'Anne Heinis qui, dans un mémoire de 1977 sur l'insertion des français-musulmans (10) situe également ce chiffre entre 30 000 et 150 000 ; celle enfin d'André Santini Secrétaire d'état aux Rapatriés en 1986-1988 qui, pour les harkis et les pieds-noirs massacrés ou disparus au moment de l'indépendance de l'Algérie, donne les chiffres de 150 000 et 10 000.

Dans un rapport officiel de mai 1962 le contrôleur général monsieur de Saint-Salvy a pu écrire : "les crimes de guerre commis en Algérie depuis le 19 mars 1962 sont sans précédent depuis la dernière guerre mondiale, dépassant tout ce qui avait pu être constaté en Asie ou en Afrique noire" (10). De ces crimes de guerre, l'état français s'est rendu coupable de complicité par sa passivité volontaire, alors qu'il connaissait parfaitement la situation et qu'il disposait encore des moyens militaires suffisants en Algérie pour protéger et secourir ses ressortissants.

Raphaël DELPARD a enquêté sur le drame de ces 25 000 français enlevés et jamais retrouvés.

Communiqué pour ceux qui se réfèrent encore aujourd'hui à DE GAULLE.

Alain ALGUDO ex Président CDFA/UCDARA

- ex Vice Président de VERITAS

|

|

| STAOUELI

Envoi de M. Christian Graille

|

|

Histoire du monastère de la Trappe de Staouéli

Le 10 août 1843, deux Trappistes s'embarquaient à Toulon à bord de l'Etna. La traversée fut heureuse et, cinquante heures après, la svelte frégate entrait fièrement dans la rade d'Alger, Alger la Blanche (Djezaïr-el-bahadja), d'Alger désormais la bien gardée !

Dans notre jeune colonie, que venaient faire ces deux religieux ? …

Tout simplement planter dans une plaine inféconde et stérile une modeste croix.

Mais l'un de ces deux religieux s'appelait Dom François Régis, la plaine avait le nom de Staouéli, et, sur la croix de bois plantée par les deux Trappistes, allaient bientôt venir s'attacher, courageuses abeilles, le premier essaim de la ruche d'Aiguebelle.

Mille hectares étaient concédés, soixante-deux mille francs prêtés, cinquante condamnés militaires promis et, sur l'ancien champ de bataille allait bientôt flotter le pacifique étendard des enfants de Saint Benoît.

On allait fonder une Trappe, ce vivant symbole du travail, de la prière et de la charité. Le R. P. François Régis était venu le 18 août visiter l'emplacement du futur monastère, le surlendemain il revint le bénir.

Sous les mouvants arceaux des vieux palmiers qui contemplèrent notre gloire, un humble hôtel de gazon est dressé ; la voûte azurée du ciel lui sert de tenture, des tronçons de palmes supportent les flambeaux.

Dom Régis asperge d'eau bénite et purifie ces lieux souillés par l'infidélité revêt les ornements sacrés, et avec le sacrifice de lui-même et de ses futurs compagnons, offre à Dieu la victime dont le sang divin doit féconder et rendre méritoires :

- leurs travaux, leurs privations, leurs souffrances.

Cette touchante cérémonie s'achève et déjà l'on voit poindre la petite armée de travailleurs que l'on attendait.

- Sept sapeurs du génie,

- des condamnés militaires,

- des surveillants, précèdent plusieurs voitures chargées d'objets de campement et d'outils indispensables.

Les tentes sont dressées, le soir tombe, et la fumée des bivouacs monte vers le ciel en spirales blanchâtres.

Le lendemain, 21 août, l'aube naissante voit tout le monde au travail.

- Les charpentiers construisent des baraques,

- les maçons se mettent à la recherche des carrières de pierre, de sable ;

- ceux-ci défrichent,

- ceux-là nivèlent le sol,

- d'autres enfin creusent les fondations du nouveau monastère.

Quelle vie, quelle animation dans cette plaine, il y a deux jours encore si morne et si déserte. Un mois se passe, et les premiers frères d'Aiguebelle arrivent, et la première pierre de Notre Dame de Staouéli est posée. Cette pierre repose sur un lit de boulets recueillis par les ouvriers sur l'ancien champ de bataille.

Sa place est aujourd'hui dans la partie du cloître qui longe l'église, et sous la statue de la Mater Dolorosa qui s'y trouve.

Elle fut posée le 14 septembre 1843, pour de l'Exaltation de la Sainte Croix, par Monseigneur Dupuch, premier évêque d'Alger, en présence de S E le maréchal Bugeaud gouverneur général de l'Algérie, et d'autres notables d'alors.

Quant à ces frères d'Aiguebelle qui furent les premiers au péril, il est juste qu'ils soient les premiers à l'honneur. Voici leurs noms :

- R. P. Jean-Marie et P. Hilaire, religieux de chœur, FF. Jacques, Camille, Symphorien, Mathieu, Dorothée, Mathias, frères convers, FF. Casimir, Maxime, Rémy, Abraham, novices.

Les constructions avancent rapidement mais la question du défrichement n'est pas encore abordée. C'est le but principal à atteindre et, pour ne le jamais perdre de vue, le R.P Dom Régis prend une plume et, en tête d'un registre, écrit ce qui suit :

Colonie de Staouéli

Au nom de Dieu et de Marie est commencé le présent livre.

" Ce que je me propose d'enregistrer ici, jour par jour, et année par année ce n'est pas l'histoire du monastère de Staouéli, c'est uniquement le détail des travaux agricoles exécutés sur la concession faite aux Trappistes par le gouvernement. Ce qui me détermine à en tenir une note exacte, c'est :

1° Que l'acte par lequel le territoire de Staouéli a été concédé aux Trappistes, les obligent à exécuter des travaux de différentes natures, de telle sorte que la propriété, possession et jouissance définitive de ces terrains ne pourra leur être adjugée que lorsque ces travaux auront été terminés.

2° C'est qu'ayant reçu de l'administration des subventions de plusieurs sortes, je puisse au besoin prouver que les Trappistes n'ont rien négligé pour seconder sa bienveillance, et qu'ils ont mis à profit tous les moyens dont ils ont pu disposer pour donner à leur domaine toute la valeur possible, en retirer des revenus proportionnés à leurs efforts, se rendre utiles à la colonie et répondre par-là aux vœux du gouvernement ;

3° Enfin je veux en ayant constamment sous les yeux ce qui aura été fait, mieux juger de ce qui restera à faire, et, par-là m'encourager moi-même aussi bien que les enfants que la Providence a rassemblé autour de moi, à parvenir au plus tôt à cet état désirable que Saint Benoît signale dans sa règle lorsqu'il dit :

" Mes disciples seront véritablement moines, alors qu'ils vivront du travail de leurs mains comme nos pères et les Apôtres."

Et voilà que ce journal des travaux des champs enregistre, avec la naïve simplicité des vieux âges les héroïques efforts de la lutte engagée entre la lande sauvage de l'islam et la charrue chrétienne. Plus on avance dans la lecture de ce biblique récit, plus on est émerveillé.

La terre est couverte de marais stagnants et pestilentiels : vite on ouvre de larges fossés pour l'écoulement des eaux, on capte, on dirige les sources ; le palmier nain résiste à la pioche : on invente des scarificateurs ; des roches s'opposent au passage de la charrue ; on les fait sauter à coup de mine, et les bœufs, pliés sous le joug, creusent sans cesse un nouveau sillon.

Et le grain tombe dans une bonne terre ; les jeunes plants d'orangers, rafraîchis par une eau courante et limpide prennent de la force et font déjà songer à leurs futures moissons de fleurs et de fruits : boutons d'argent, pommes d'or.

On suit ainsi pas à pas le travail assidu, persévérant des Trappistes, on applaudit à leur courage, on se réjouit de leurs succès, on entrevoit la récompense…. Elle n'est que dans le ciel, pour le moine comme pour nous tous !

Ici-bas, la douleur s'enchaîne ; Le jour succède au jour et la peine à la peine. (Lamartine, méditations poétiques).

II

En 1844, le voyageur qui, nouvellement arrivé de France, venait, par un beau jour d'été, visiter la Trappe de Staouéli, ne se lassait pas d'admirer ce site enchanteur, ses jeunes cultures, ses naissants travaux.

Sous un ciel mat, foncé au zénith, plus pâle à l'horizon, il voyait d'un côté se dessiner les vaporeux contours, les lignes onduleuses de l'Atlas ; de l'autre, s'étendre la mer toute bleue sur laquelle, au loin, quelques voiles errantes découpaient leur blanc triangle, pareil aux ailes relevées en ciseaux d'un goéland qui pêche.

Devant lui se déroulait la plaine immense, avec ses lauriers roses groupés en buissons, ses arbousiers aux fruits éclatants, ses lentisques, ses jasmins sauvages ; puis cent hectares de terres en culture, puis, riant pour ainsi dire sous ses yeux, de plantureux jardins et de verdissantes pépinières.

L'étonnante beauté du ciel, l'excessive pureté de l'atmosphère faisaient valoir les moindres reliefs et les plus légères teintes de ce riche décor.

Ici des cactus énormes à palettes hérissées ; là des oliviers étendant leurs bras noueux où tremble un pâle feuillage puis, tout le long des talus, d'immenses aloès avec leurs feuilles pointues comme des glaives et leurs hautes hampes fleuries qui semblent des candélabres de bronze.

Notre voyageur attendait dans l'air sonore la voix grêle des troupeaux, le tintement irrégulier de leurs sonnettes et les petits cris joyeux des bergeronnettes et des lavandières.

Et, songeant aux Trappistes qui vivaient au sein de cette belle nature il était tenté de s'écrier : " Bon Dieu ! Que de bonheur tu donnes à tes pauvres (Saint Bernard). "

Ah ! Qu'ils viennent les voir ces religieux ; qu'il entre dans cette sordide baraque en planches où ils vivent pêle-mêle avec leurs animaux.

Sous le léger abri qui ne les défend ni contre le froid de la nuit, ni contre les ardeurs du soleil africain, tous sont dévorés de fièvre, tous gisent languissants.

Alors qu'ils habitaient leur douce et paisible Aiguebelle, ils étaient plein :

- de force, de sève et de santé.

Un jour leur supérieur leur avait dit : " Allez en Algérie, " et ils étaient partis et ils étaient venus sur ce sol hérissé de :

- stériles bruyères,

- de lentisques,

- de tristes et perpétuels palmiers nains

- landes sauvages d'où les hyènes et les chacals s'enfuyaient à leur approche.

Tâche ingrate, à coup sûr, et pénible labeur que de défricher cette plaine de Staouéli. Mais Dieu était avec eux, et l'effort n'était pas au-dessus de leur vaillante énergie, le péril au-dessus de leur intrépide héroïsme.

Ils s'étaient mis à arracher immédiatement les palmiers nains, pied à pied, brin par brin, et quand, par derrière eux, le palmier repoussait, ils étaient retournés sur leurs pas et s'étaient courbés de nouveau sur leurs reins brisés pour l'arracher de nouveau.

Cependant le printemps avait eu de longues pluies et d'épais brouillards ; puis, un soleil de feu survenant tout à coup, des effluves morbides et des miasmes pestilentiels s'étaient dégagés des sillons nouvellement ouverts.

La fièvre était apparue et la mort qui en connaissant bien le chemin avait passé et repassé sans cesse sur l'ancien champ de bataille.

Au signe qu'elle lui avait fait, il y avait toujours eu un trappiste qui avait abandonné la charrue. En moins de deux mois dix religieux avaient succombé. Ils n'étaient pas morts tout d'un coup.

On les avait vu, les uns après les autres se traîner des semaines entières autour des nouvelles constructions,

- les joues creuses,

- le regard brûlant,

- la démarche chancelante.

Puis un jour était venu où la fosse toujours béante du cimetière s'était refermée sur chacun d'eux ; et frères en sacrifice, tous deux tombés au champ d'honneur, le Trappiste était allé reposer auprès du soldat.

Vous qui avez semé dans les larmes ce que d'autres récoltent maintenant dans la joie, ouvriers de la première heure, courageux enfants d'Aiguebelle, soyez bénis !

Lecteur, si vous alliez à Staouéli répondez : Quitteriez-vous le monastère sans vous être agenouillé sur leurs tombes ?

Les pères et les frères que la mort avait épargnés, consumés par la fièvre et ne pouvant même plus, dans leur extrême faiblesse, psalmodier (vos louanges, O mon Dieu !) comptaient avec regret la longue suite des heures qui s'écoulaient pour eux dans l'inaction et la stérilité.

Les novices moins forts contre l'épreuve, fatiguaient leur âme à prévoir la fin de leurs maux, et suivaient d'un long regard de tristesse, sur les flots bleus qui scintillent, quelque blanche voile fuyant l'horizon.

Cette année-là, on eut dit que tous les malheurs du monde s'étaient donnés le mot pour fondre sur la naissante colonie :

- Tantôt c'était un mur de l'église, mur élevé à la hauteur de six pieds, qui, ruiné par les pluies, s'écroulait subitement.

- Tantôt les sauterelles, qui en quelques jours dévoraient la récolte, puis, et toujours et sans cesse, la mort qui revenait sur ses pas et prélevait une nouvelle victime. Ajoutez pour achever ce tableau, une bourse vide, des constructions à peine commencé et déjà interrompues, nul crédit, nulle ressource.

Dom Régis ne perdit pas courage.

Il fit transporter ceux de ses frères les plus gravement atteints à Mustapha Supérieur, dans la villa que l'évêque d'Alger venait de mettre à sa disposition, puis il s'efforça, par l'autorité de sa parole, de ranimer les quelques religieux qui lui restaient.